第二十六回

青洲の治療実戦記(Ⅱ)

【乳岩図譜】(乳癌治験術)の詳細 その2

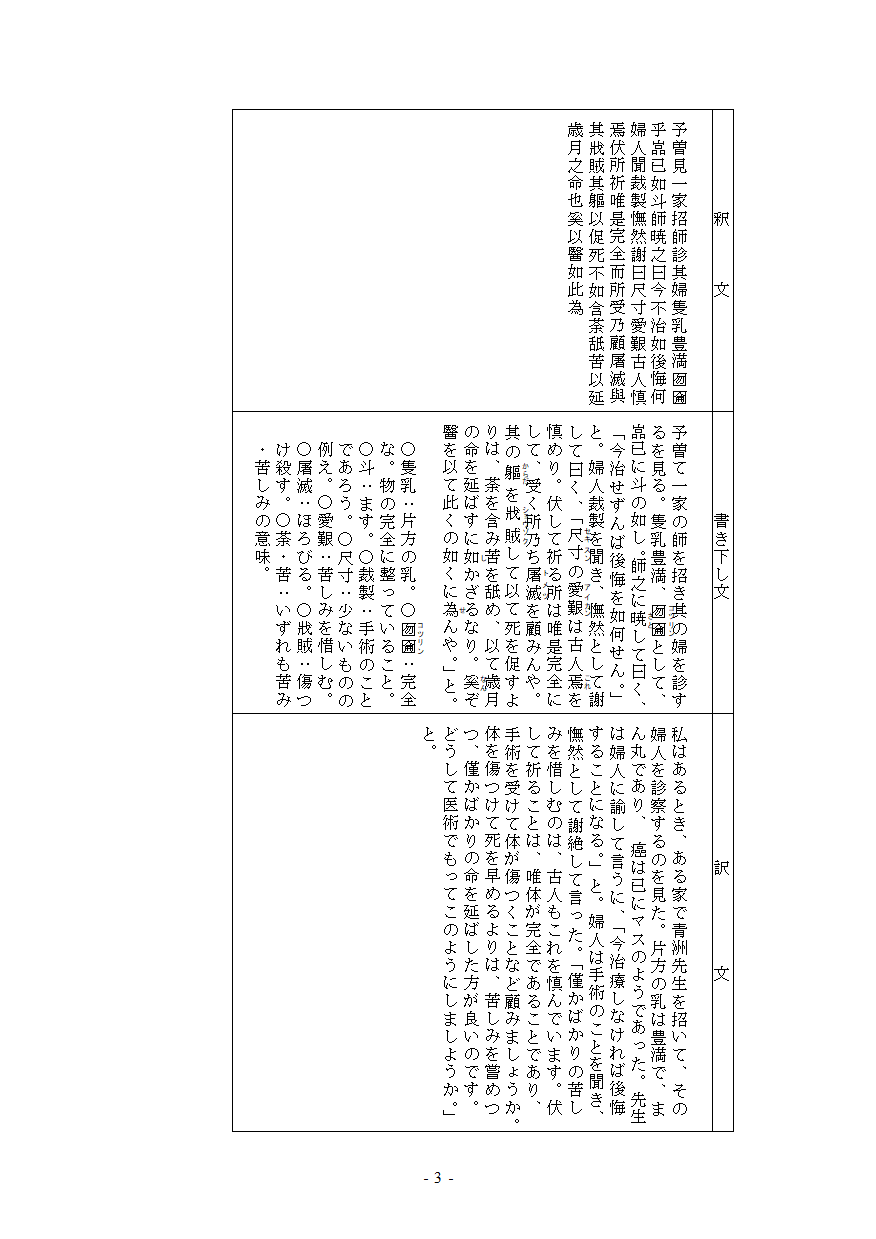

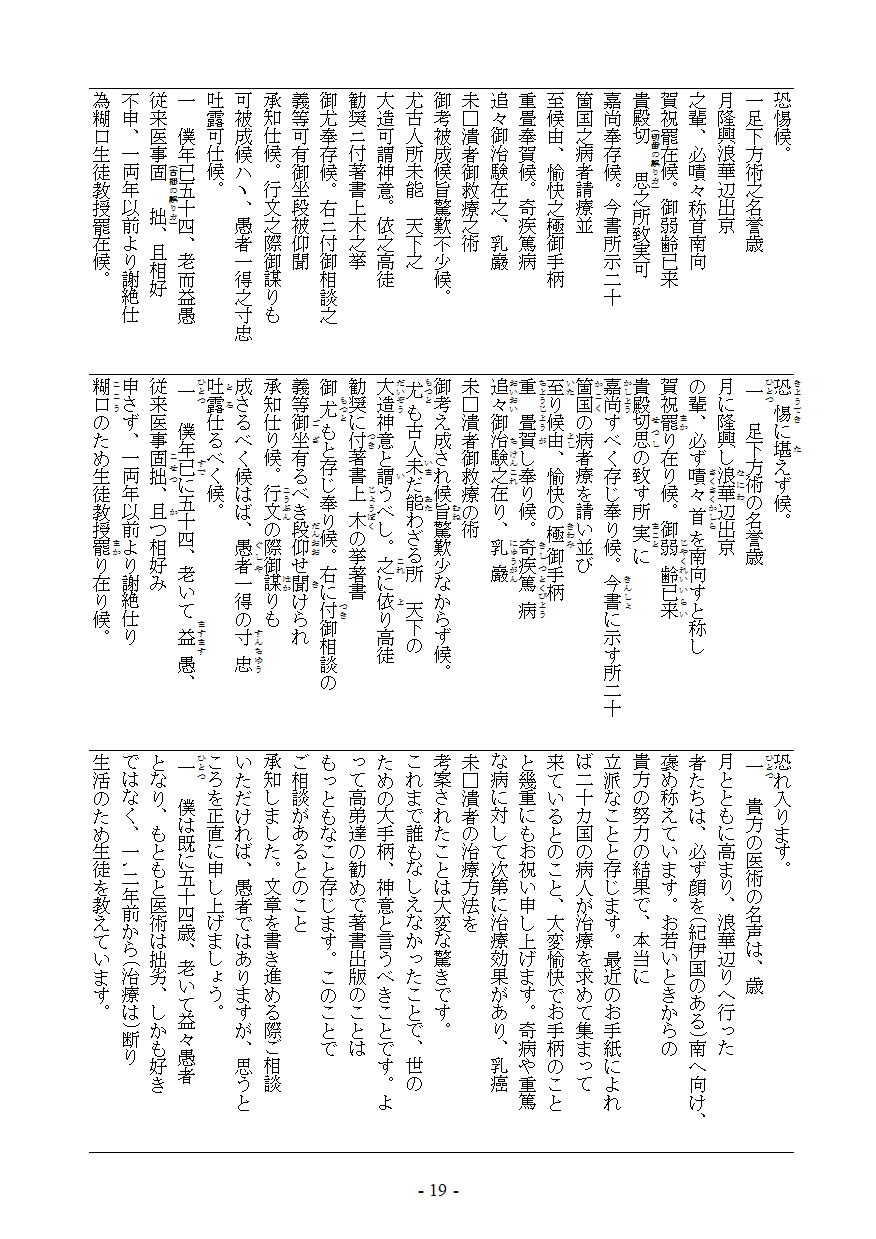

青洲がその名を一躍有名にした手術があります。

それが歴史上証明できる世界初の全身麻酔下による乳癌腫瘍切除手術です。

その最初の患者である文化元(1804)年10月13日手術の藍屋 勘さんの後〈青洲逍遥 第8・9・14回に詳述〉、数年で多くの乳癌患者の手術が実施されました。

たくさんの治療事例が続く中で、門人たちからその手術の内容を詳述した記録を出版し、広く華岡青洲の外科の一端を知らせるべきであるという機運が起こりました。

その件について、2回に分けて華岡家の資料を渉猟し、考察してみたい。

今回は、前回披露した 【乳岩図譜】 を青洲は果たして出版したのかどうかを所蔵資料から考察していきます。

所蔵文書は下記の通り

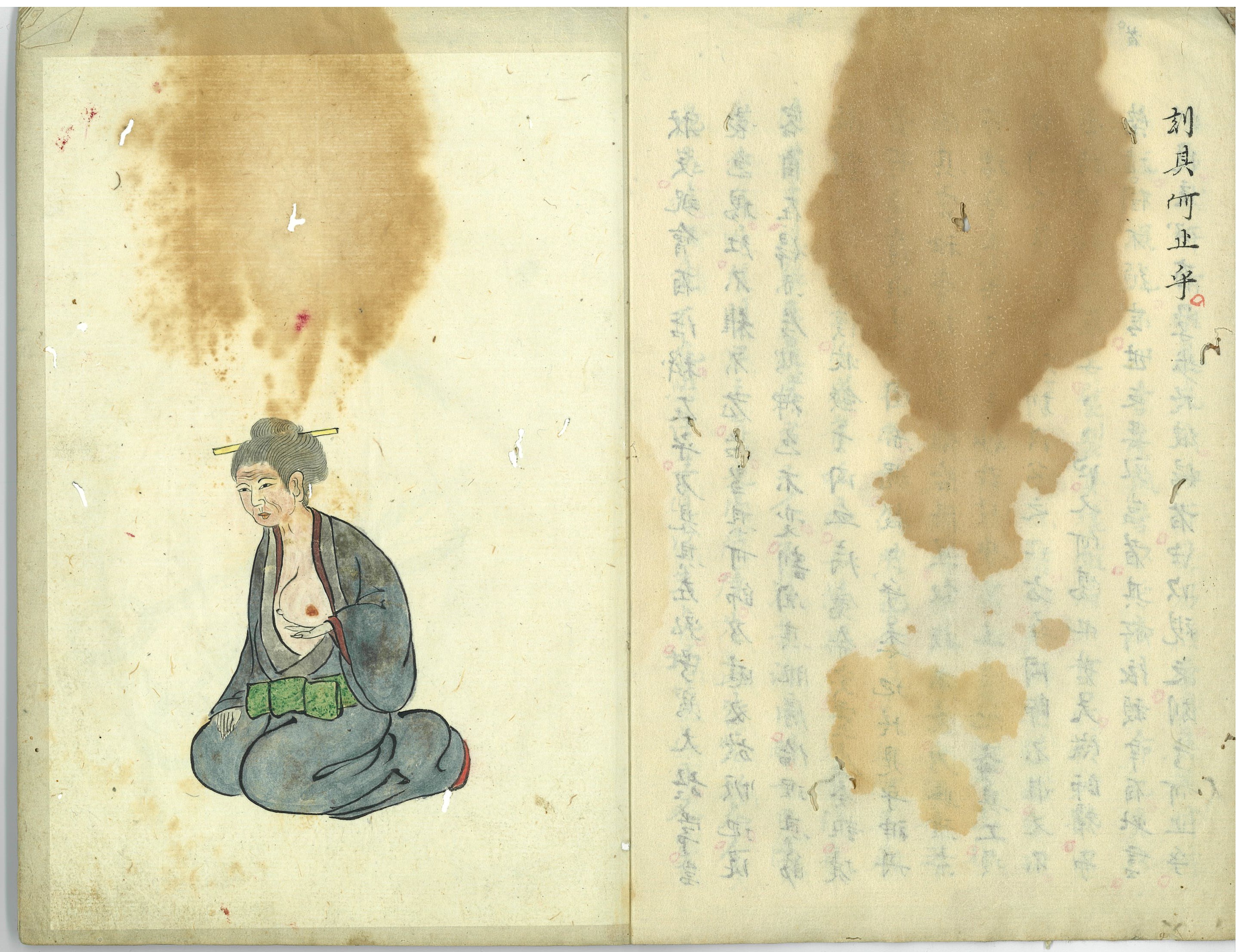

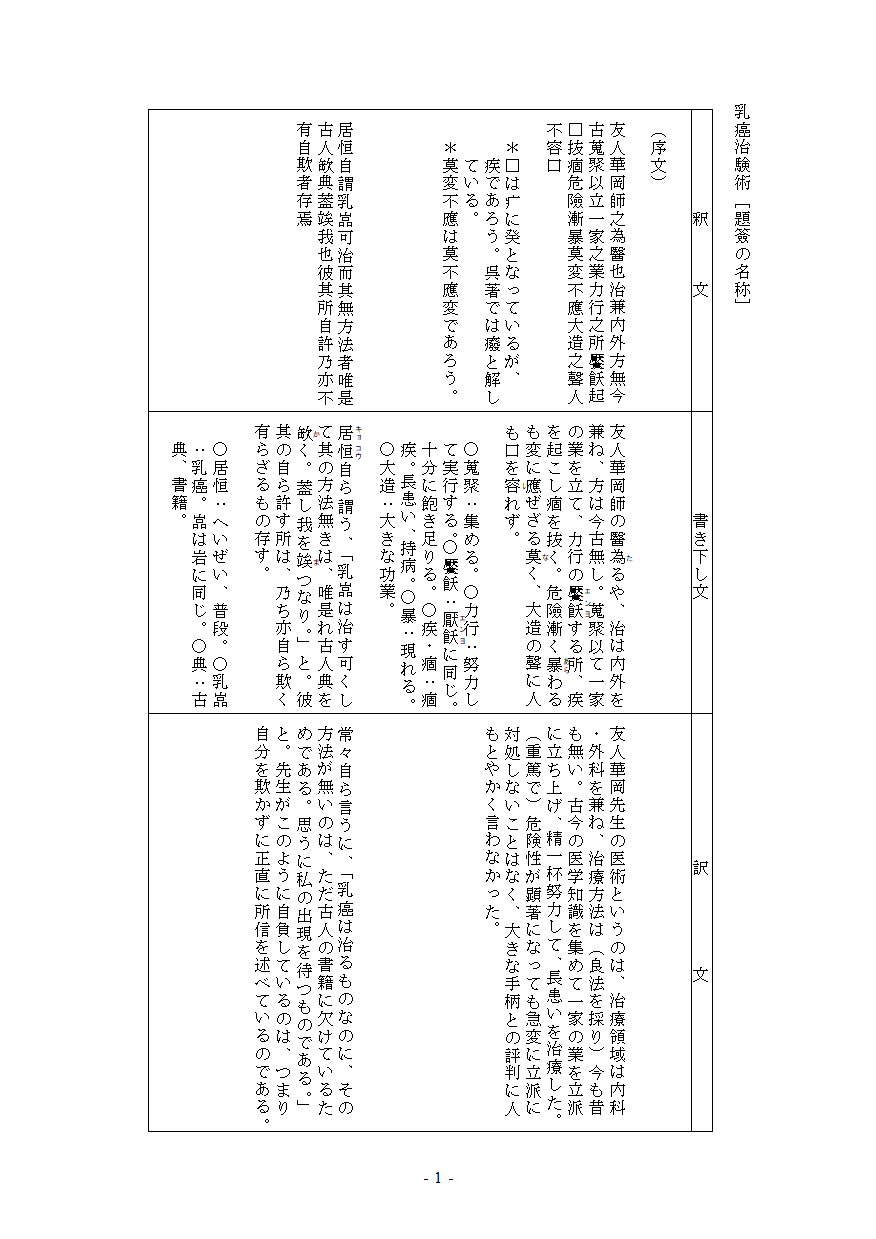

①【乳岩図譜】の序文

②それを書いた崖氏からの手紙

③出版するかどうか青洲が悩んでいて、若い時の京都遊学時からの先輩医師・儒学者である朝倉氏に手紙で相談した模様で、その後の彼からの返信手紙

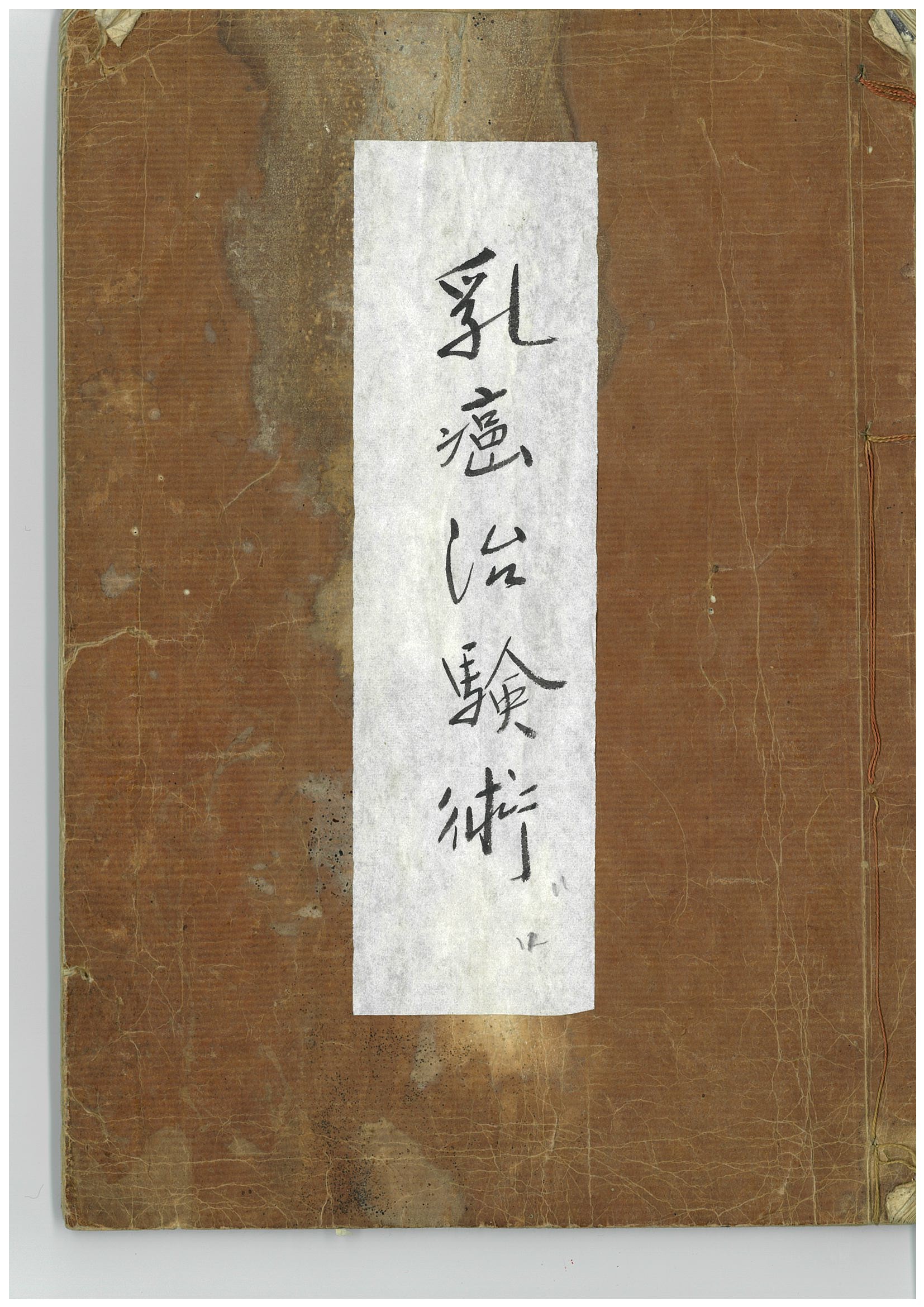

はじめに【乳岩図譜】の序文を掲載する。これは第25回で披露した図版の前のページにあるものです。この写本では作者名が記載漏れですが、

この序文は他の資料(大正12年発刊 呉 秀三著作『華岡青洲先生及其外科』54ページ~56ページに掲載されています。)から作者は崖 弘毅と判っています。

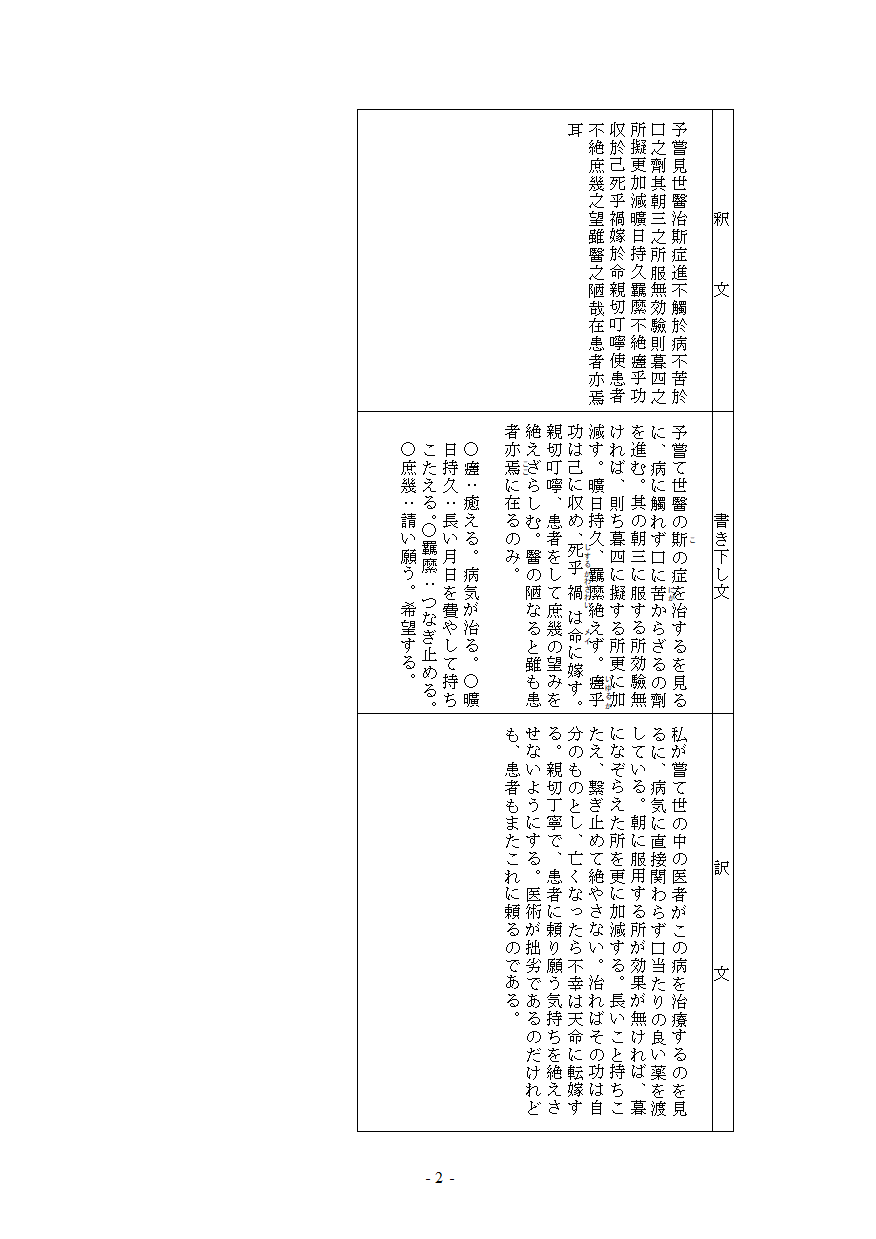

序文を書いた崖 弘毅からは早く出版するように催促の手紙が来ております。

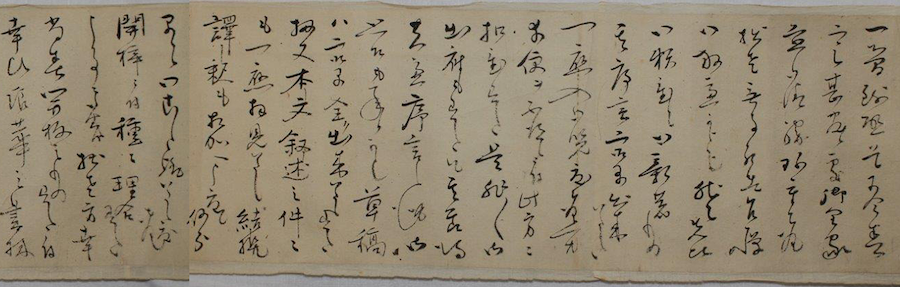

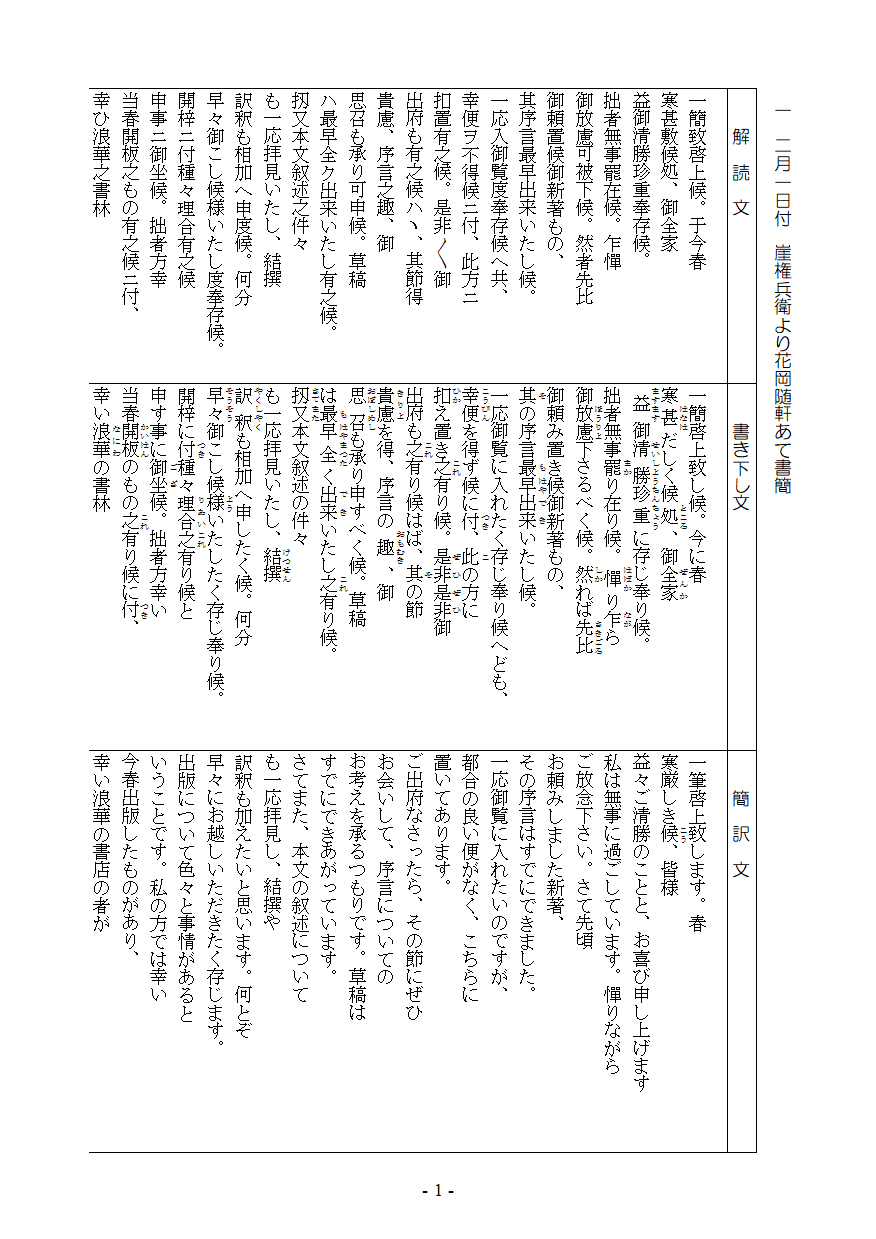

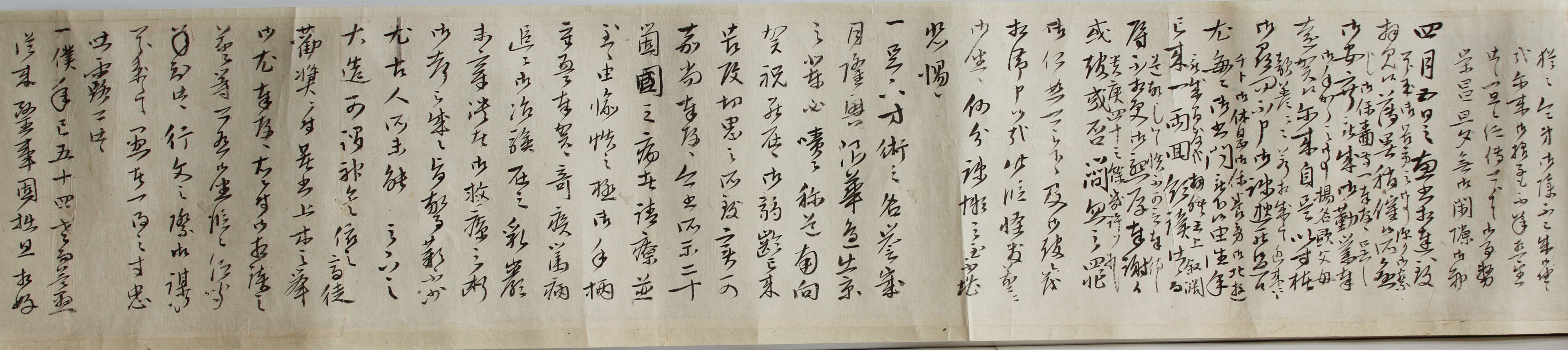

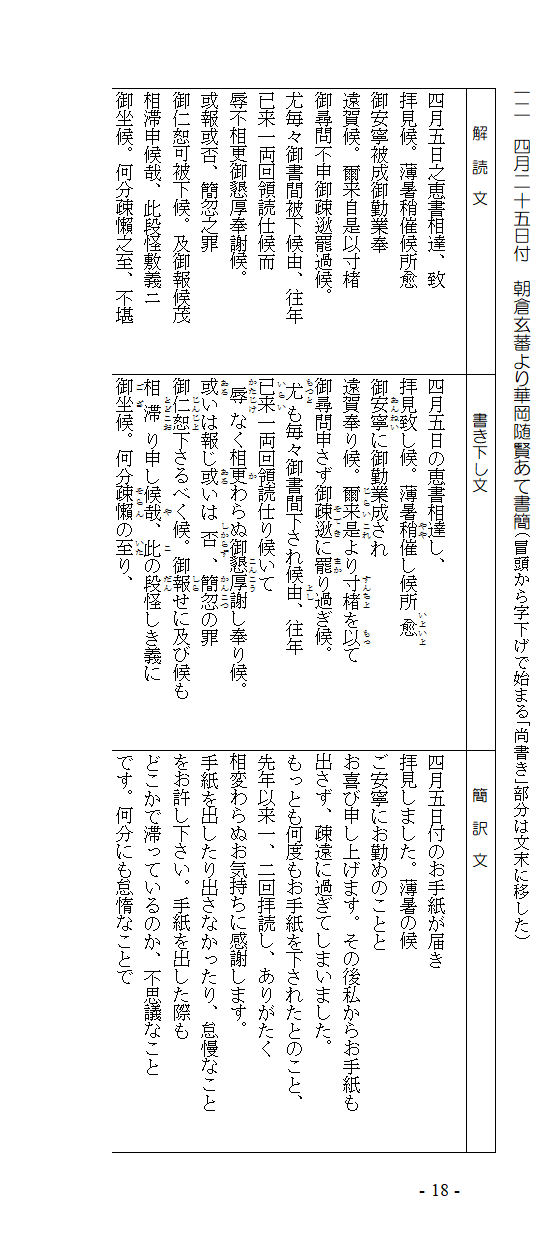

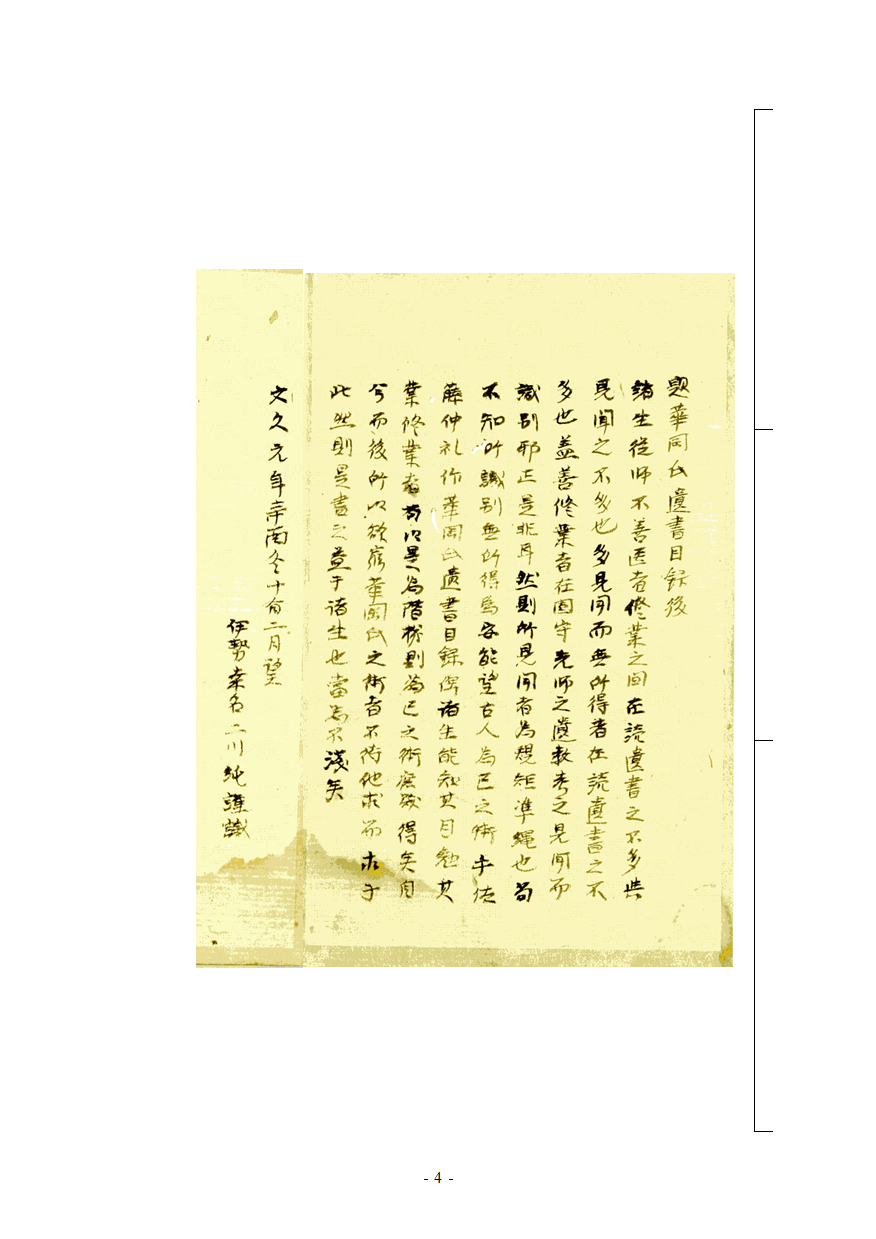

乳岩図譜(乳癌治験術)の序文を書いた崖 弘毅注1からの手紙

この内容では青洲から崖氏に序文作成を依頼したようにも受け取れるが、はたして青洲本人から依頼をしたものであるかは不明です。

それは次の手紙で青洲自身の逡巡が見られることで、門人赤石注2らの弟子達がこぞって賛意を示し、青洲が困っている様子が伺い知ることができるからです。

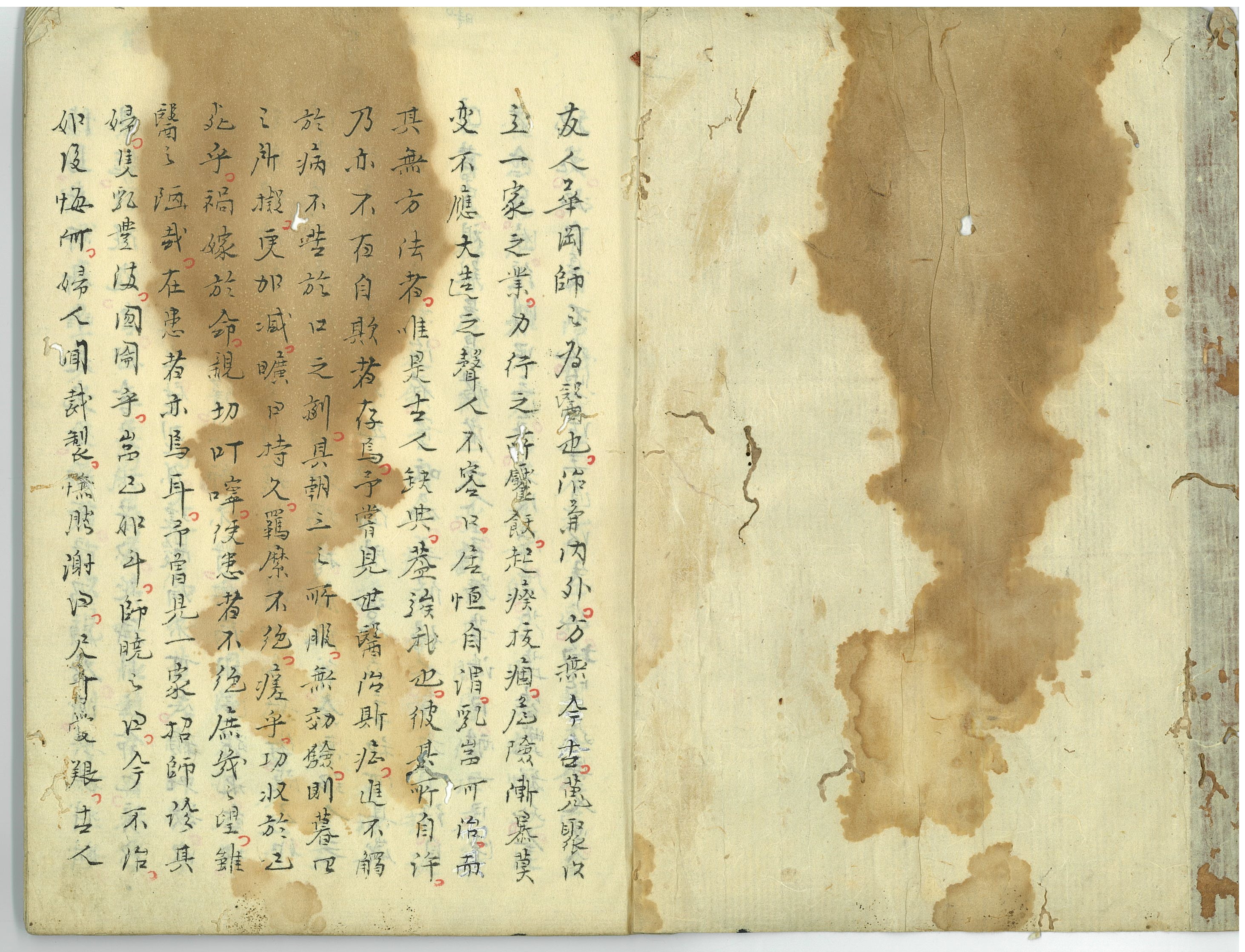

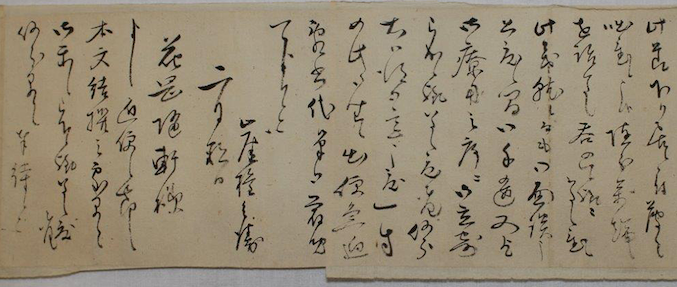

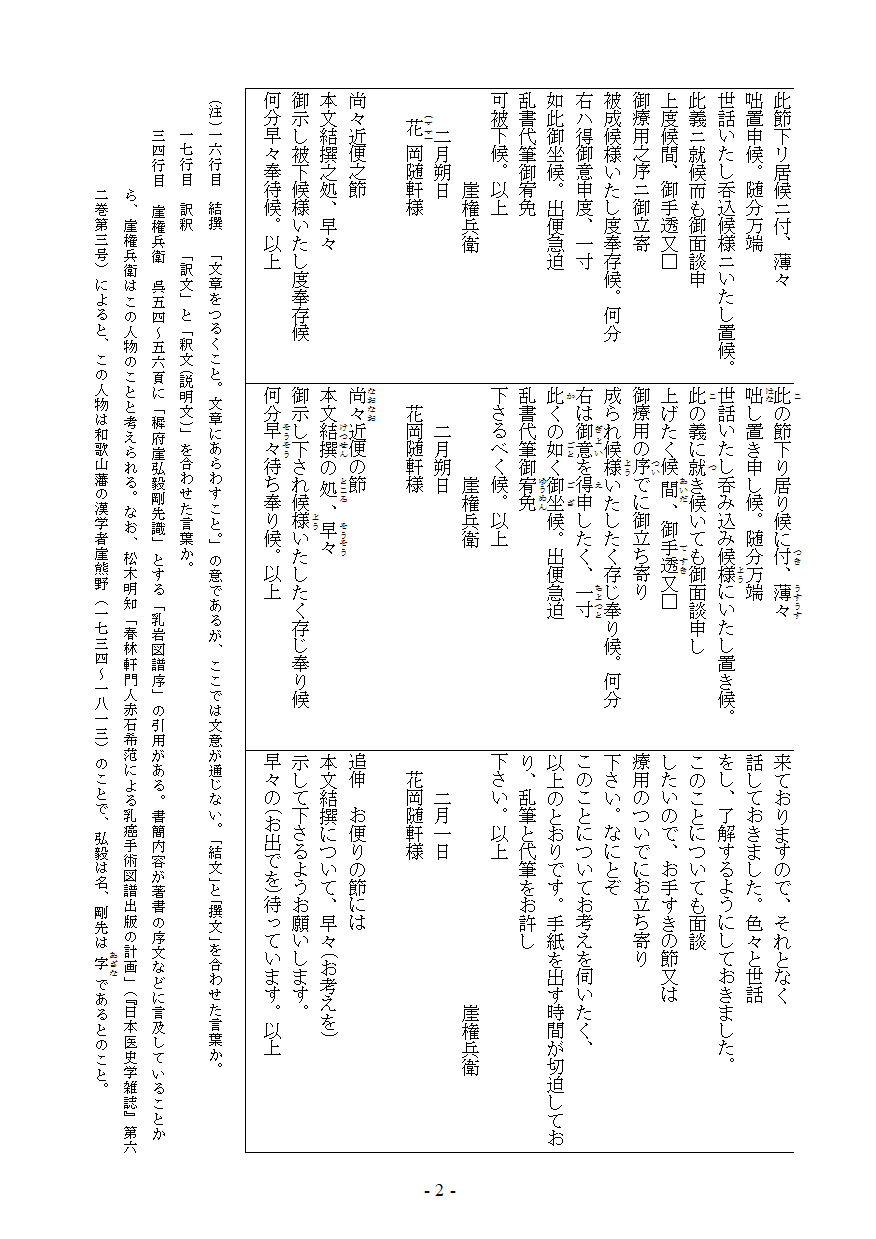

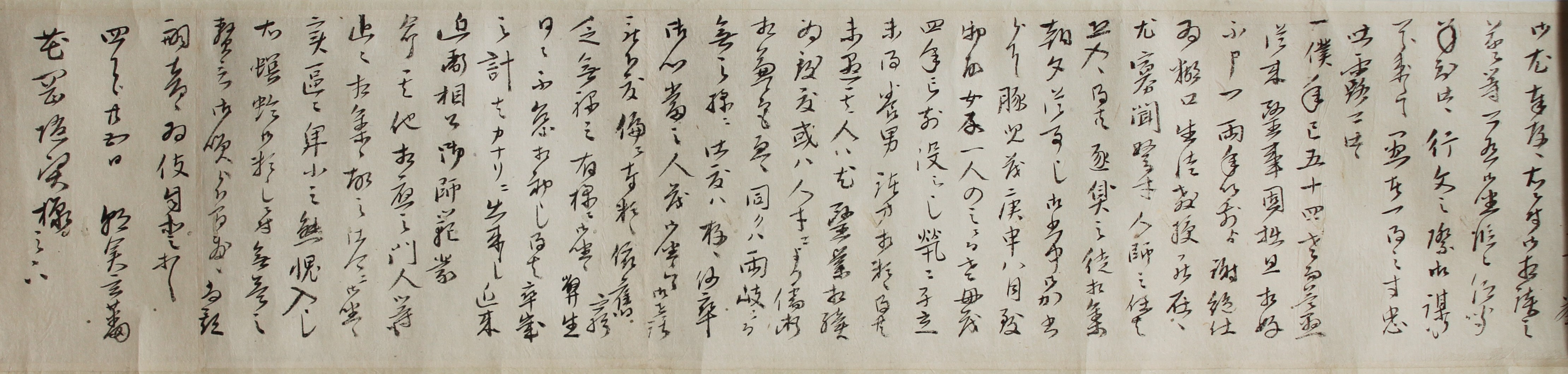

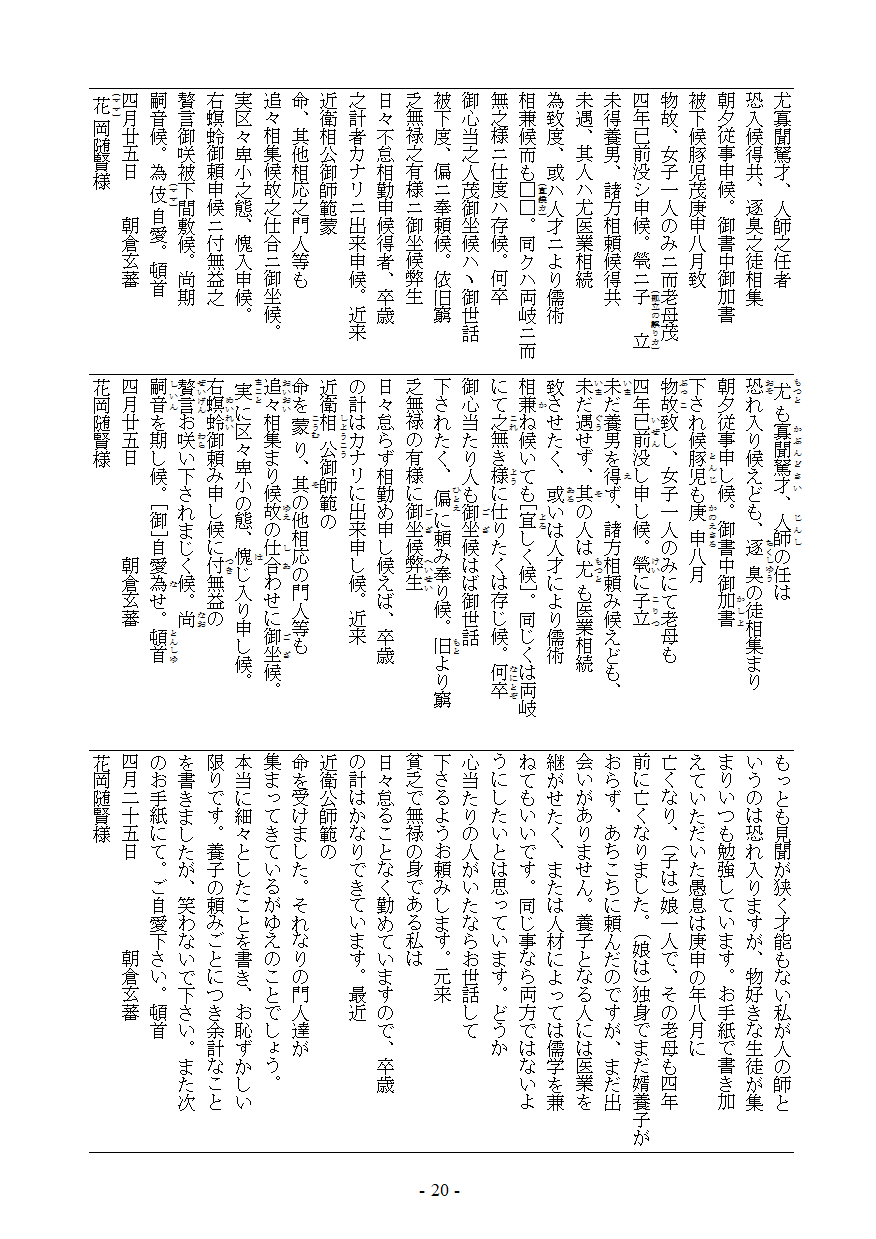

朝倉荊山注3からの手紙

出版するかどうか青洲が悩んでいて、若い時の京都遊学時からの先輩医師・儒学者である朝倉荊山に手紙で相談し、その後の彼からの返信手紙です。

結局出版はされませんでした。

何故でしょうか。彼は生涯で自身が筆記した文書はほとんど残しておらず、現在伝わっている書物は、診療技術を認められた弟子が青洲の口述を筆写し、更にそれを同様の技量が認められた弟子たちが次々と再筆写するという方法で残っております。

ここにも青洲の信念を知ることができます。

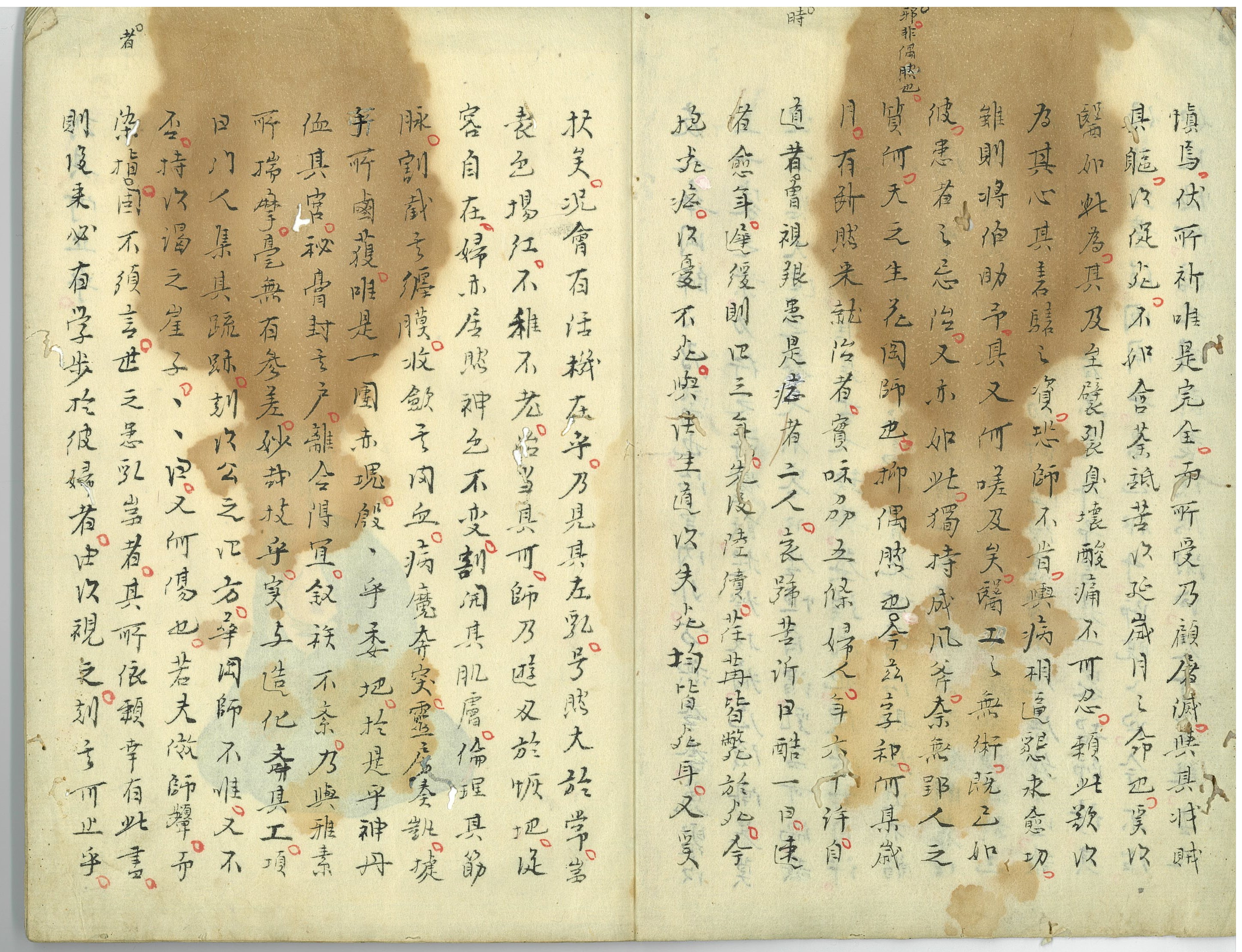

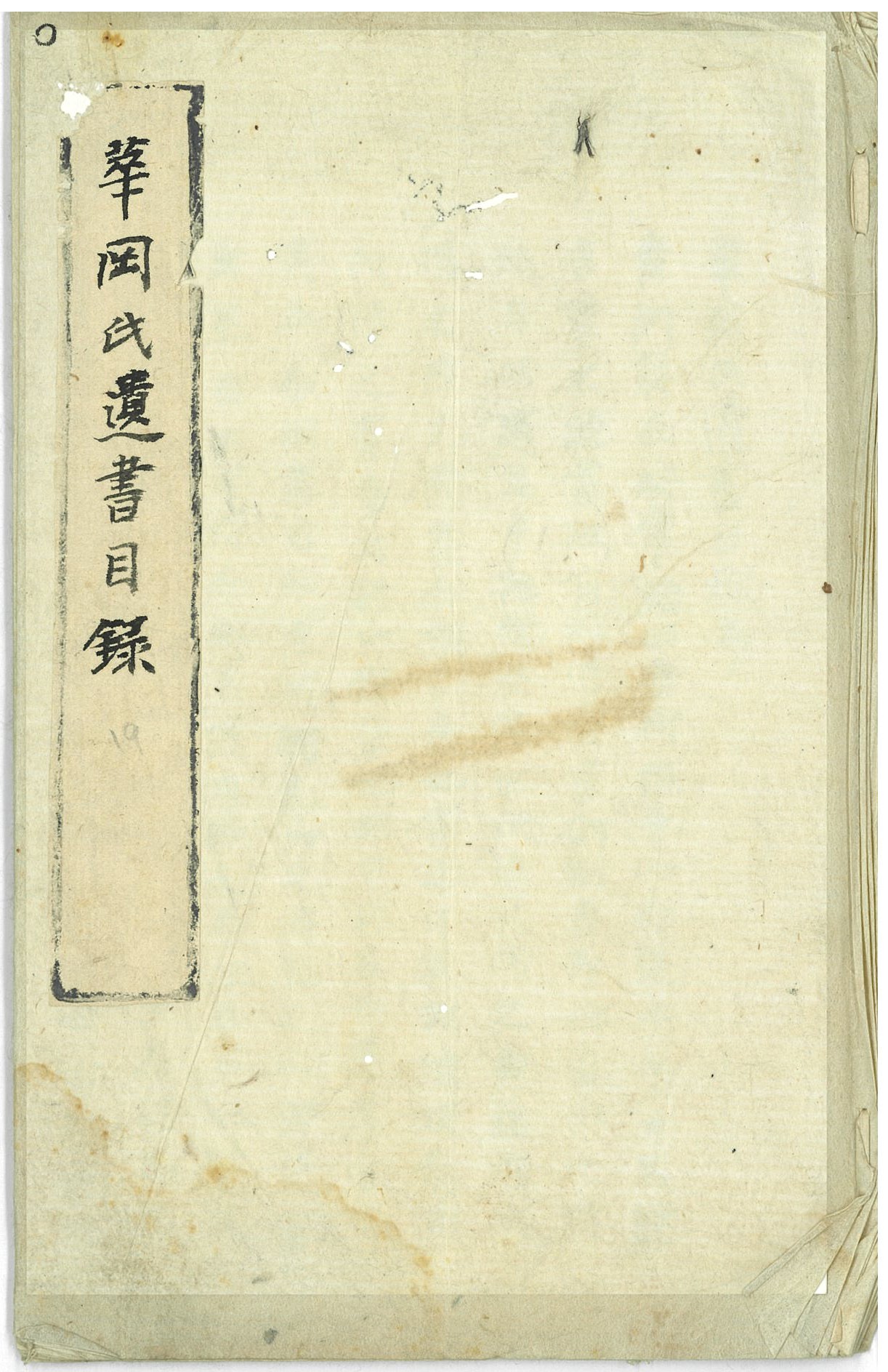

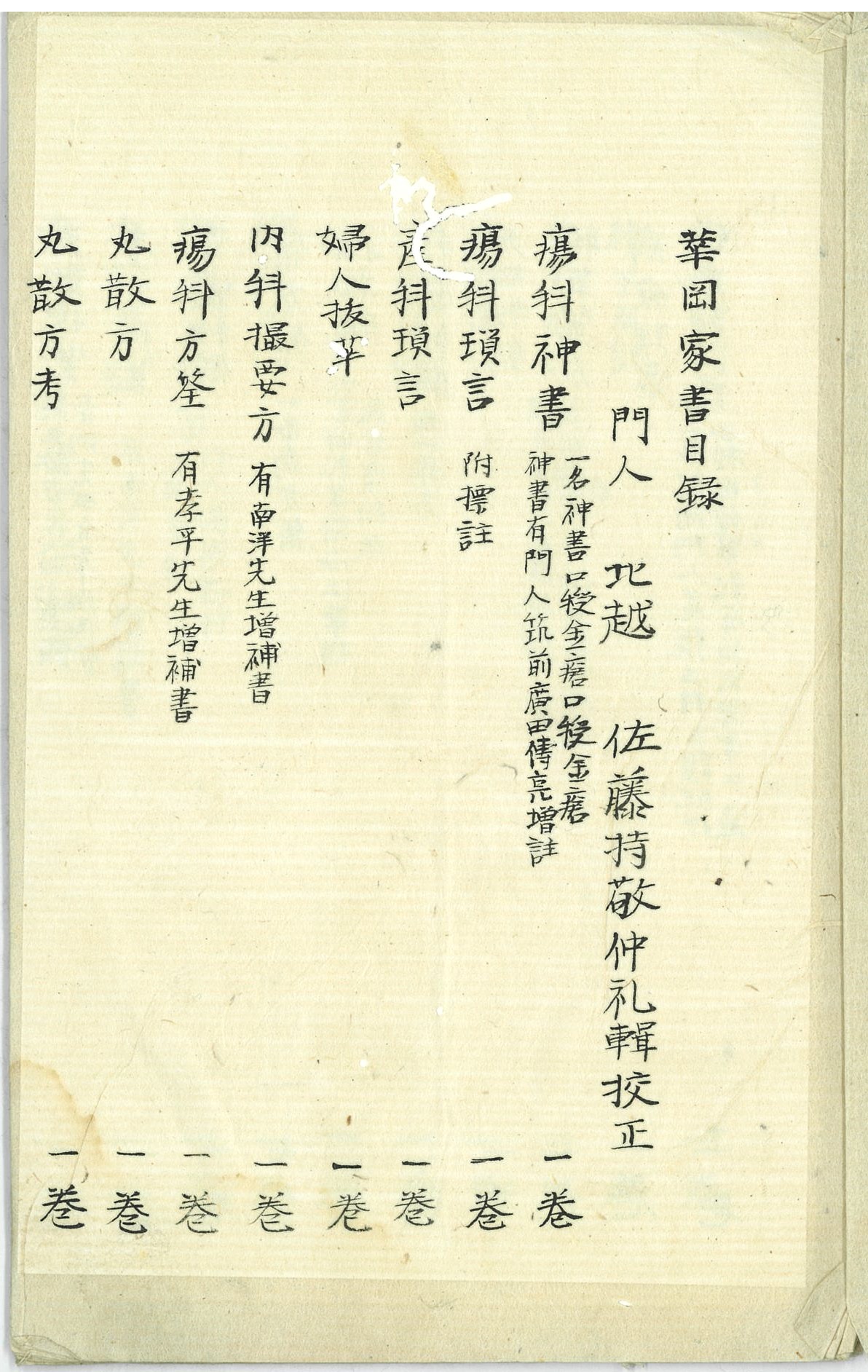

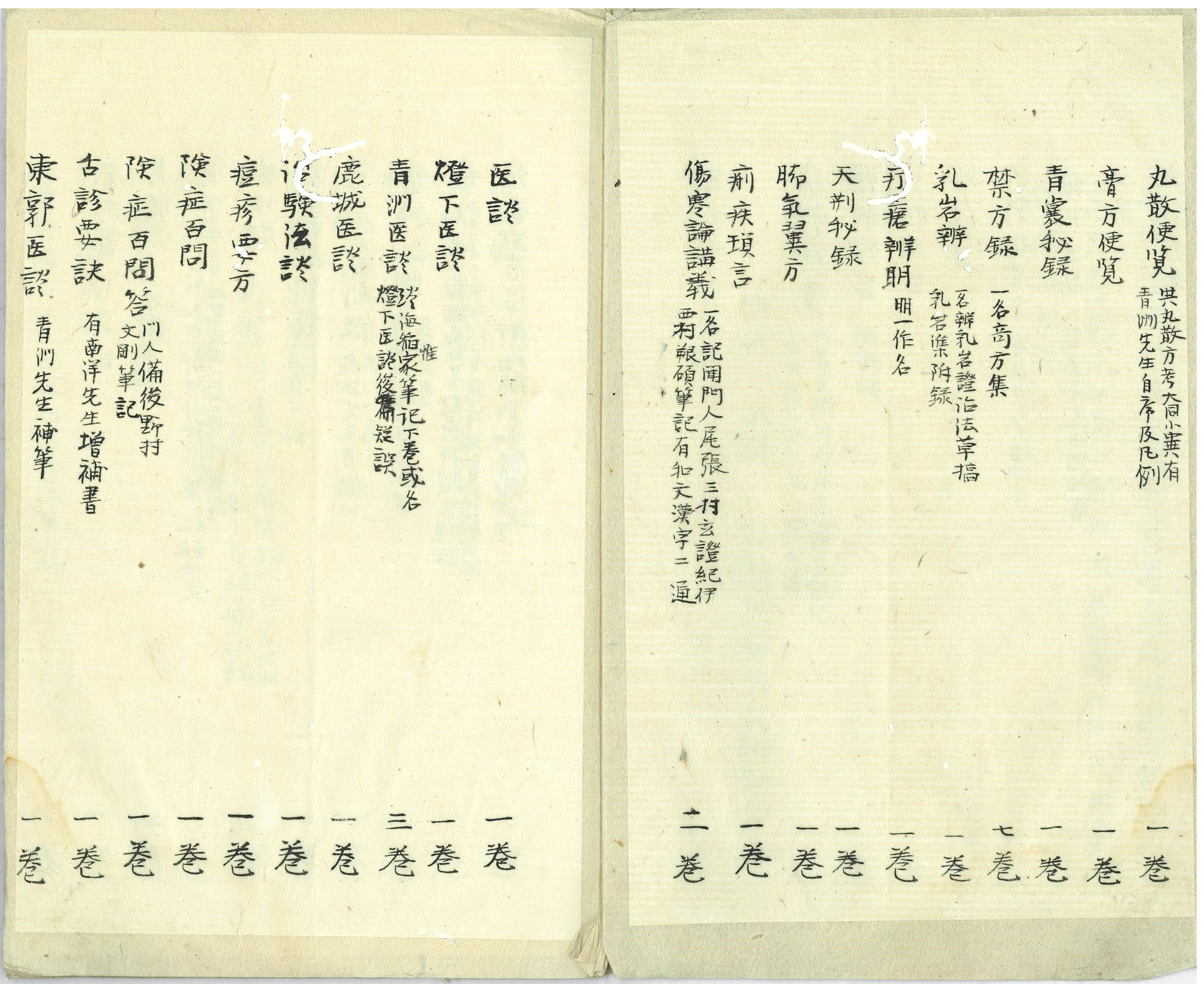

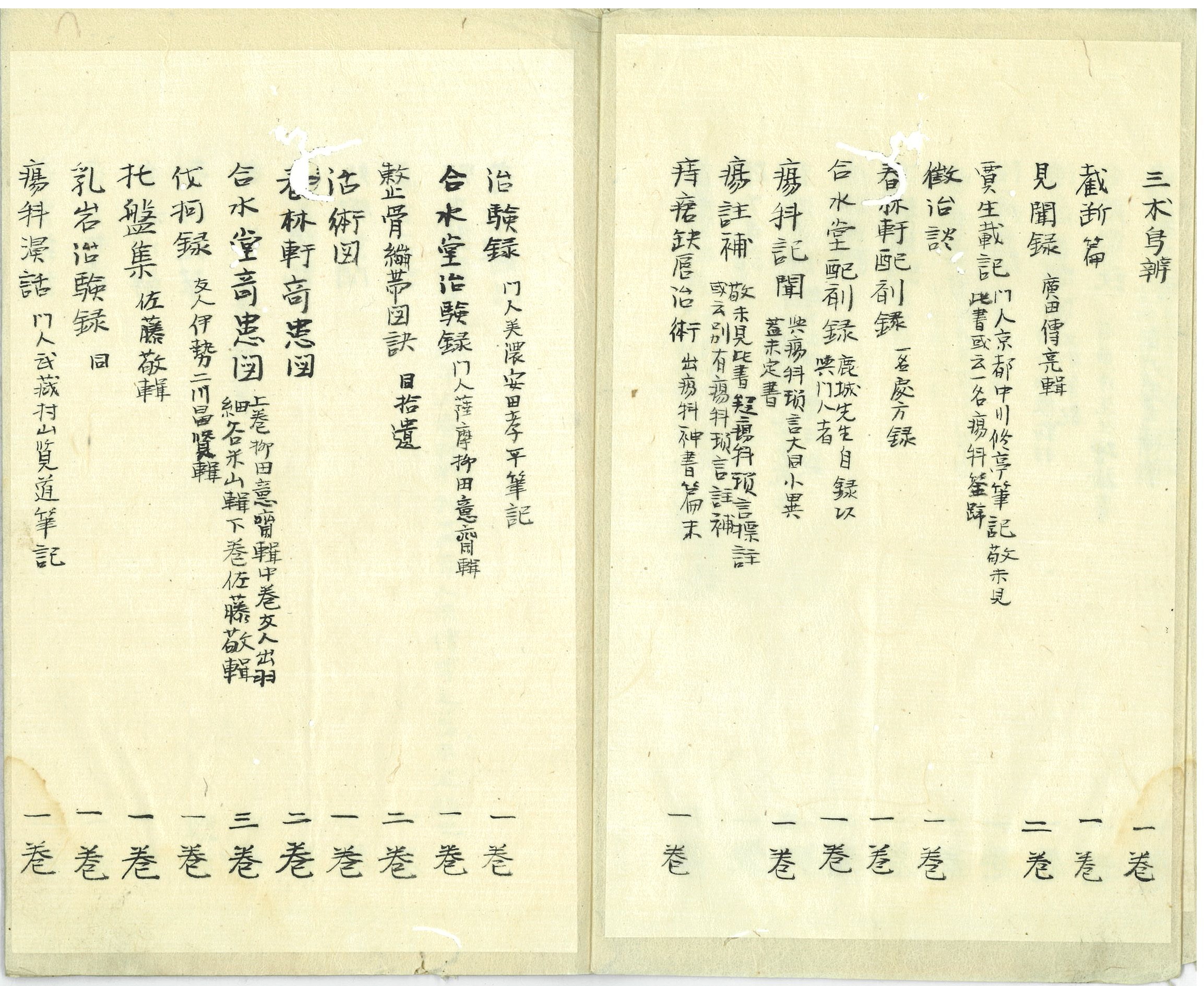

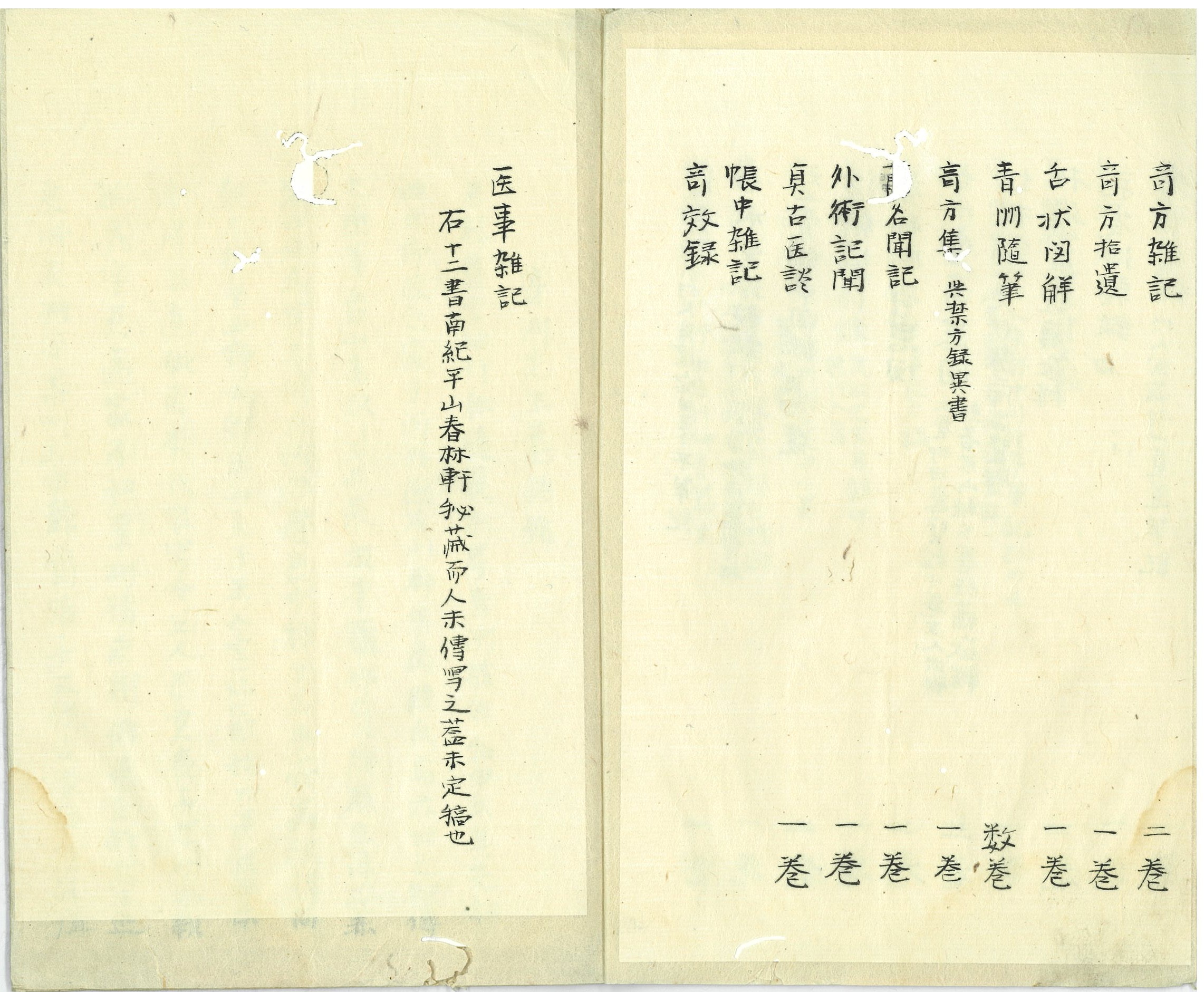

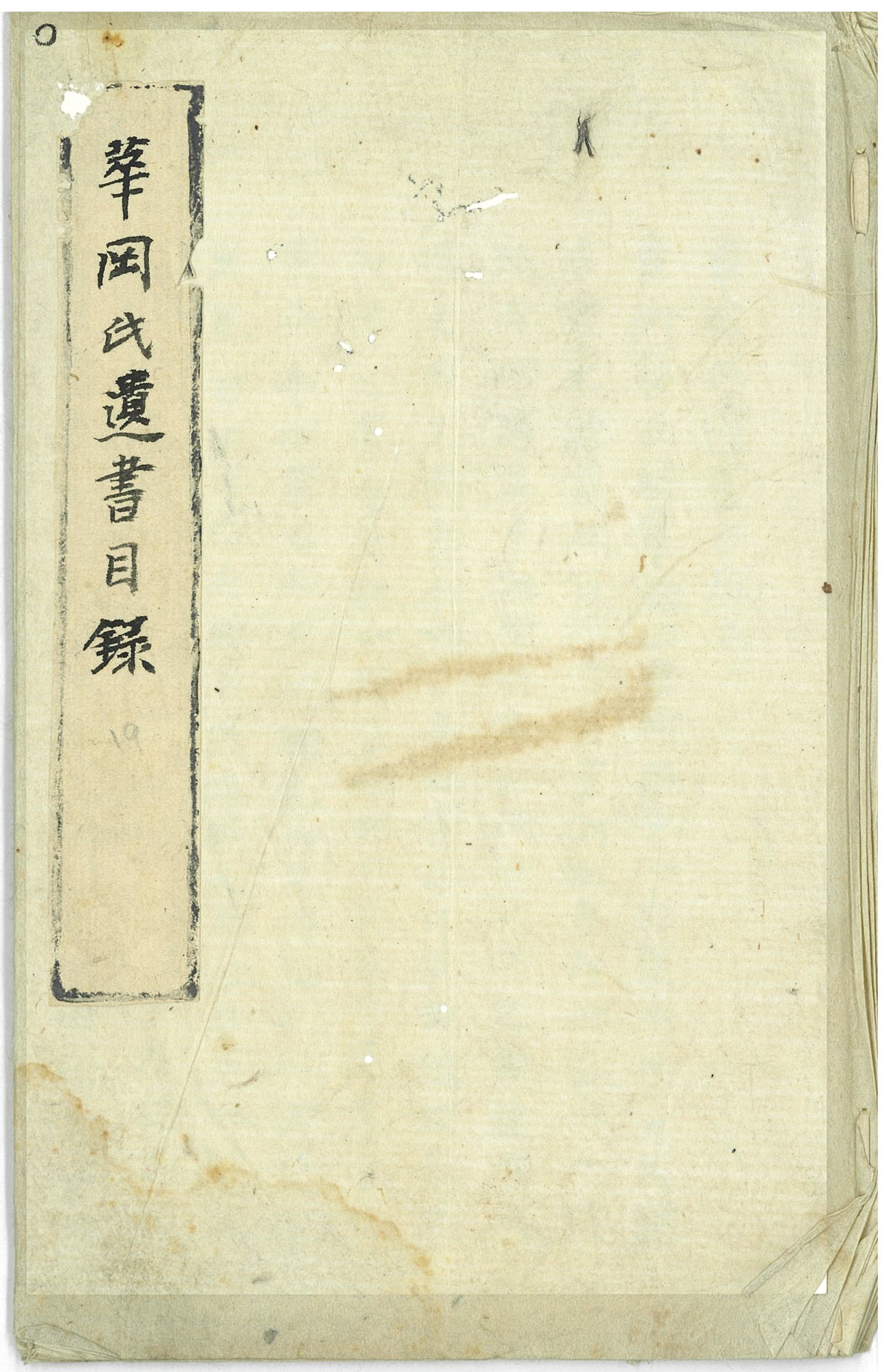

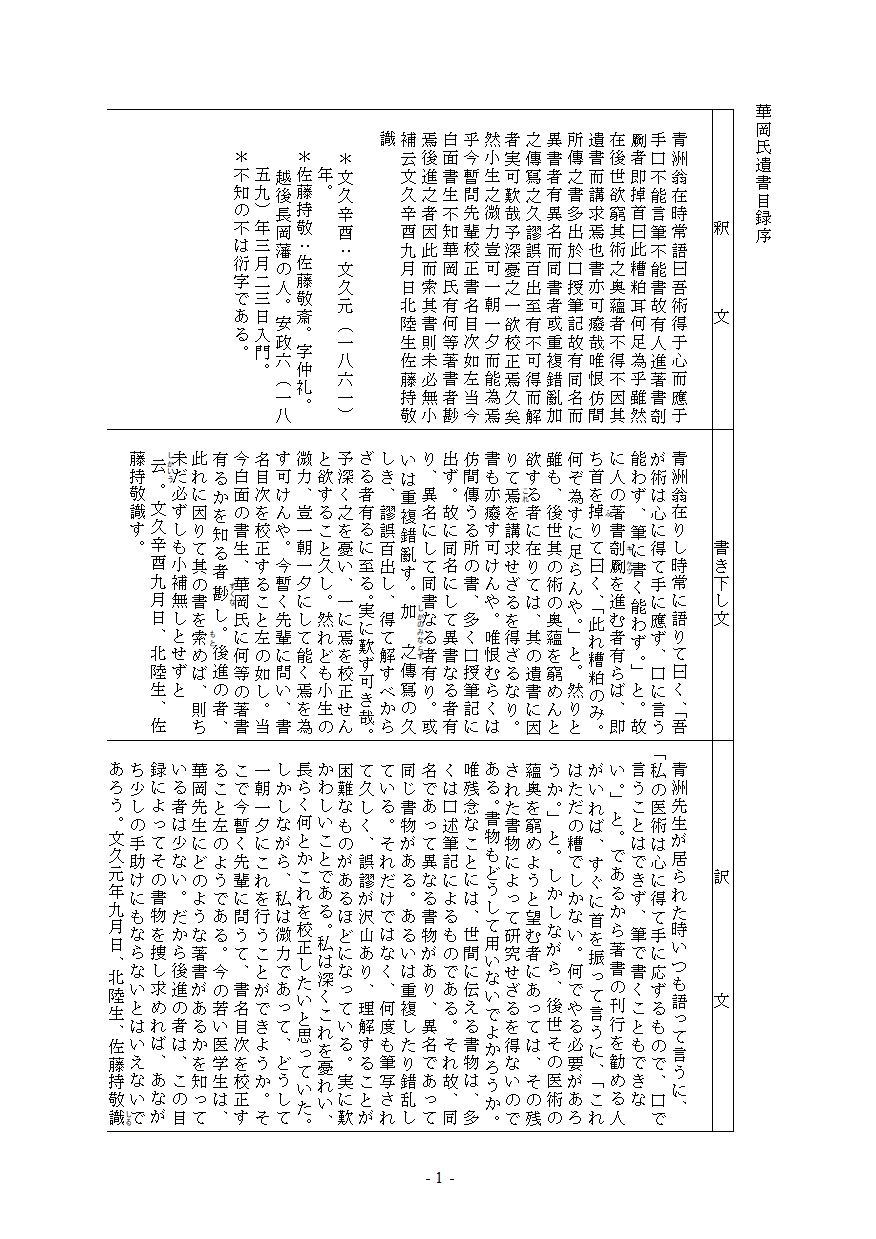

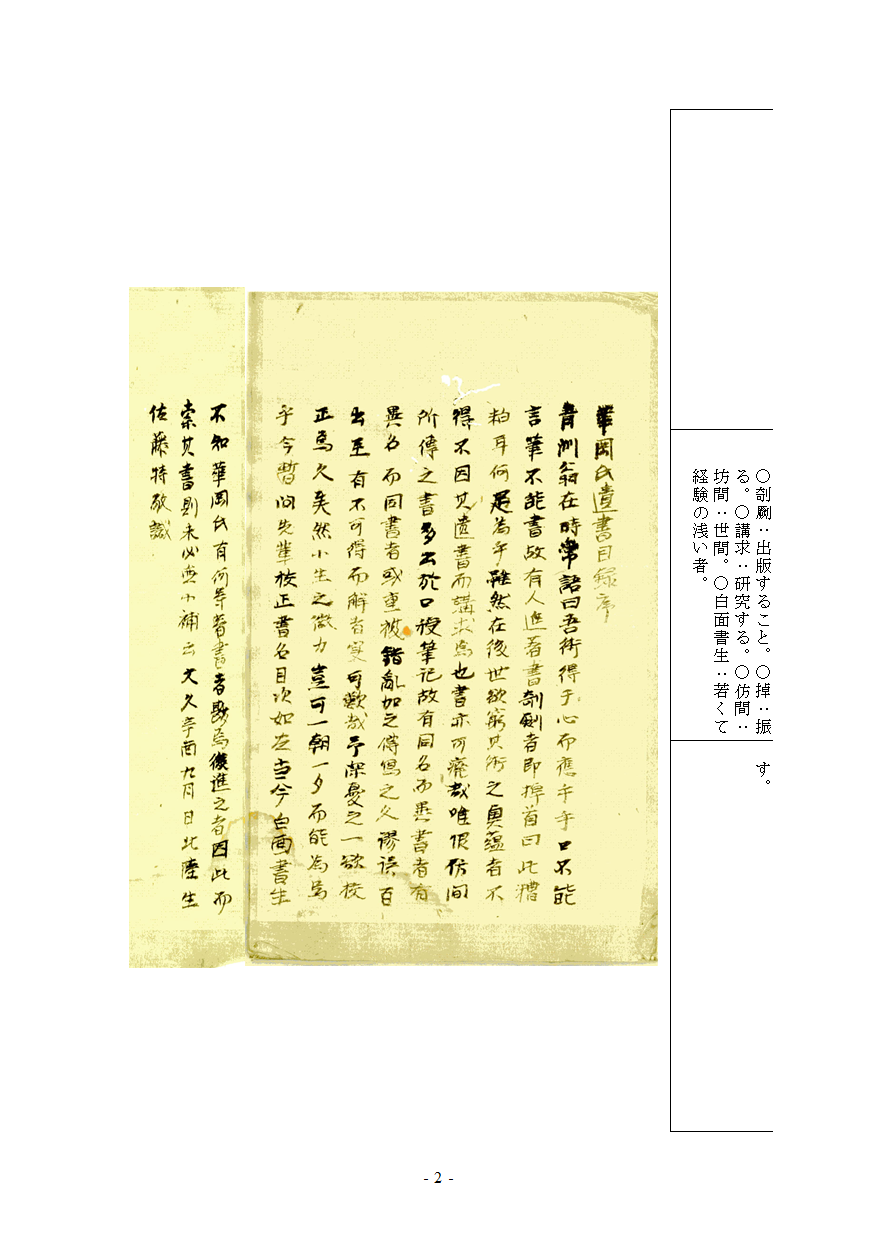

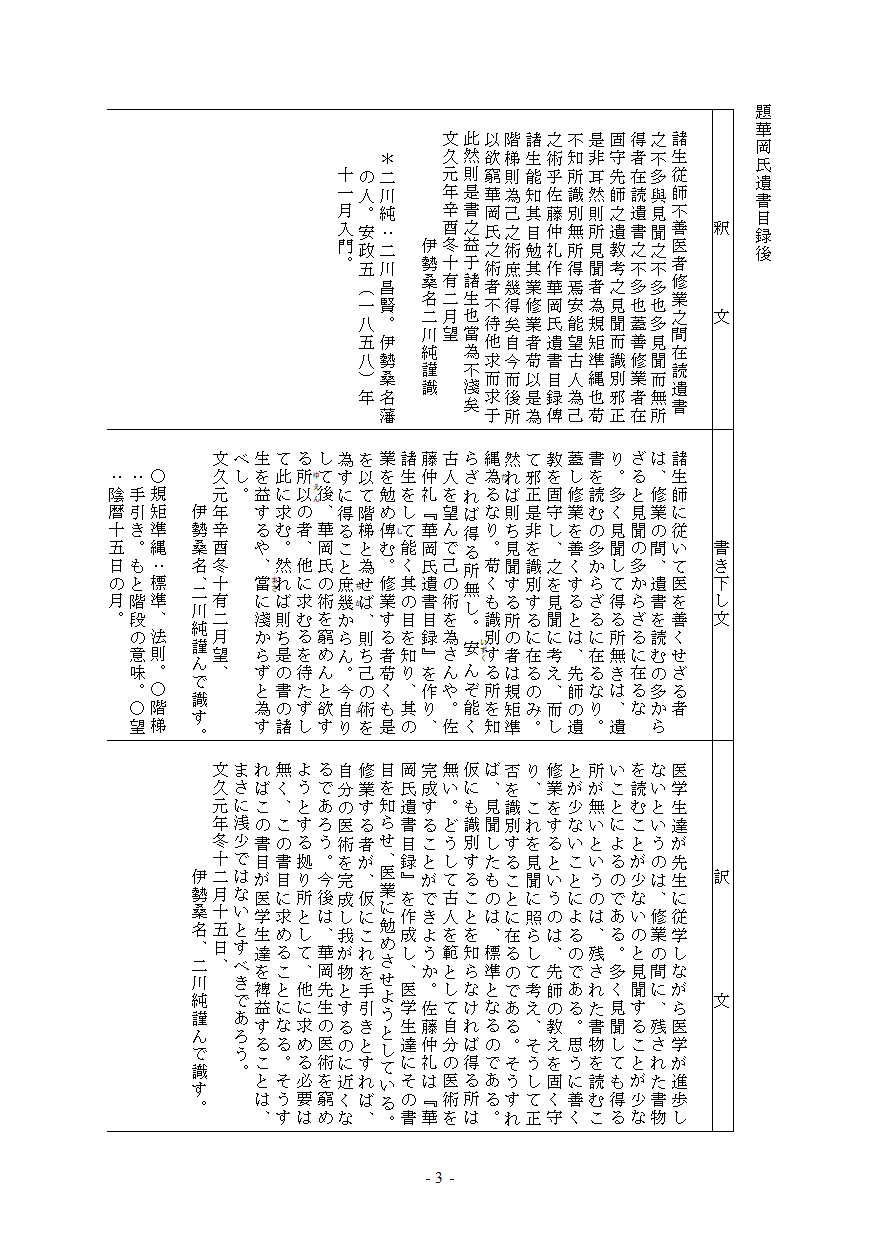

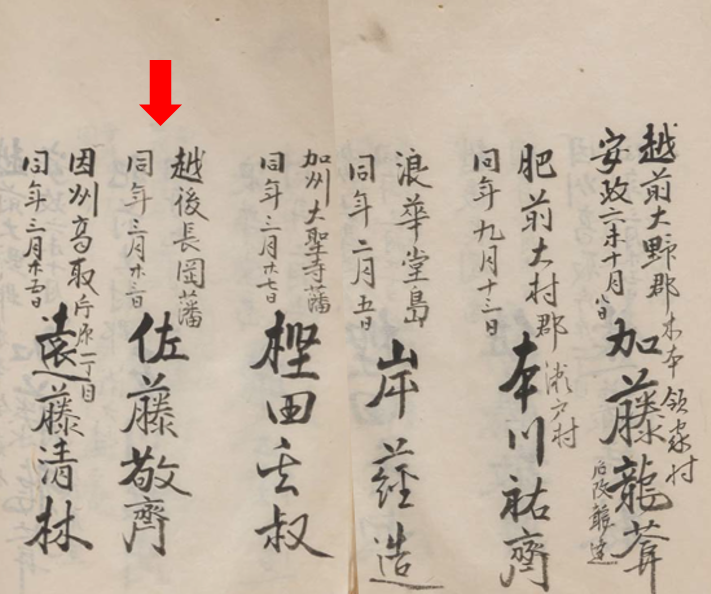

文久辛酉(文久元年)に門人佐藤持敬が表した華岡氏遺書目録をご覧ください。

この時代に春林軒塾に残されている青洲先生からの口述本の一覧です。

華岡氏遺書目録

※この書物の題名の遺書は残された書という意味である。(現代用語の意味とは違う。)

また、現代の麻酔科医師である本家直系子孫の華岡由香里は自身の講演で次のように語っております。

麻酔は危険なものです。麻酔科医の間では小手術はあっても小麻酔はないと言われています。外科医に「ちょっと全身麻酔お願いします。」と言われることがありますが、

〈ちょっと全身麻酔〉はありません。小手術でも大手術でも全身麻酔のリスクがあることは同じです。全身麻酔方法は患者さんの状態や手術の内容により違います。

麻酔科医師の仕事は、飛行機のパイロットと似ていると言われます……

理由は何もなく終了するのが当たり前、何かあっては大変だからです。

まさに日夜医療現場で奮闘している麻酔科医としての言葉ですね。

この言葉を当時の青洲の立場に立って考えてみたときこの時の青洲の想いは、

《出版したら、その危険が判らない青洲門下ではない無知の者が、麻酔の危険を度外視して真似をして、患者に危険が及び、更には患者が蘇らないとき、その施術者が言い訳として言う言葉は華岡青洲の麻酔術はインチキだなどという輩が出てくるであろう。そのような無責任な話がはびこることを心配したので最終的には出版することを禁じた。》

と筆者は推察しています。

何故かような論を推定するか――――時代の背景を覗いてみます。

当時は現代の様に医師になるのに大学医学部教育や医師免許はありません。多くは先達の師に弟子入りしてそこで修行して独り立ちしています。ましてや、誰の教えを受けていない輩でも勝手に薬草を調合することや医師を名乗ることは平気の時代です。

青洲の門下生は青洲の孫の時代の最終明治15年迄で2064人を数えます。

この【乳岩図譜】の作者野村は門人録によると、1810(文化7)年98人目の入門、最終頁に名前のある赤石は1809(文化6)年78人目の入門、そして加集は1811(文化8)年128人目の入門です。100人以上の門人が集っていたといっても青洲はこの当時、紀州の片田舎の一医師に過ぎません。しかしながら全身麻酔は世界で初めて青洲が達成したのです。

(青洲自身は日本初とは知っていたとしても世界初とは想像していなかったでしょう。)

そのような時に前述のような勝手な振る舞いをする輩が現れ、10数年に及ぶ実験を繰り返して成功した麻酔術を青洲門下生でない者がこの書物の処方を見ただけで真似して、そして失敗したとき前述したような青洲に対する罵詈雑言を吐くに決まっています。その後は青洲の悪評は伝播していく事でしょう。それ故青洲は出版を許可しなかったと推察します。

この後も、青洲は自分で書物を著すことはしませんでした。

青洲の没後、高弟である伊予(現在の愛媛県)の鎌田玄台は自身の門弟向けに、華岡流麻酔術の患者の麻酔前後の容態の見方について、前三診・後三診の様子を細かに注視するように教えています。注4

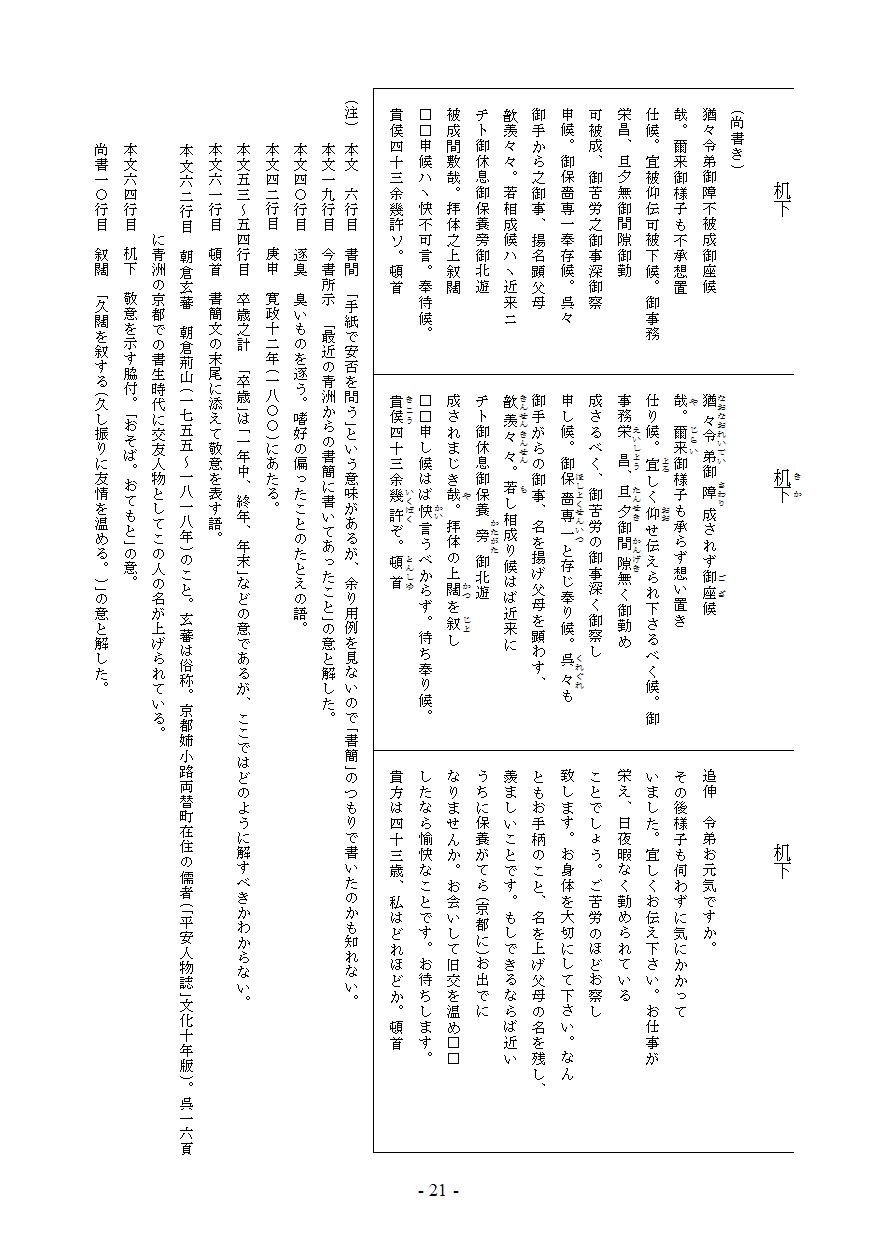

また後世の門人の佐藤持敬注5は文久元年(1861年)に「華岡氏遺書目録」という口述文書の整理書を著してその冒頭の序で次の通り青洲の弁として記述しています。

華岡氏遺書目録 序

- 注1:

- 崖 熊野(1734–1813)名は弘毅,字は剛先,

- 注2:

- 《青洲逍遥》第25回の注2参照

- 注3:

- 朝倉荊山 翻刻の注釈参照

- 注4:

- 鎌田玄台 《青洲逍遥》 第12回参照

- 注5:

-

佐藤持敬 門人録では佐藤敬齊 安政6年3月23日入門の記載がある。

(2025年11月10日初出 文責:華岡青洲文献保存会代表幹事 髙島秀典)