第十六回

門人の活躍 (その3)

春林軒・総門人数は2064人(堺分塾・大坂合水堂を含む)

うち青洲(3代隨賢)時代1062人

《青洲逍遥 第8回》で紹介した文化元年の乳がんの治療により、その波紋は全国に大きく広がります。麻酔術や華岡流外科などを学ぶため、各藩の藩医やその子息も続々と春林軒の門をたたき、門人に名を連ねてきます。

その数は、本家に残されている年代順門人録2冊を数えてみますと、上巻小計904人そして下巻小計1160人、総合計2064人となります。

青洲が京都遊学を終え帰郷した天明5年(1785年)に、息子の帰郷で安堵したかの様に同年6月2日父(2代隨賢)が亡くなり、青洲は当主となって家業の医院を切り盛りします。

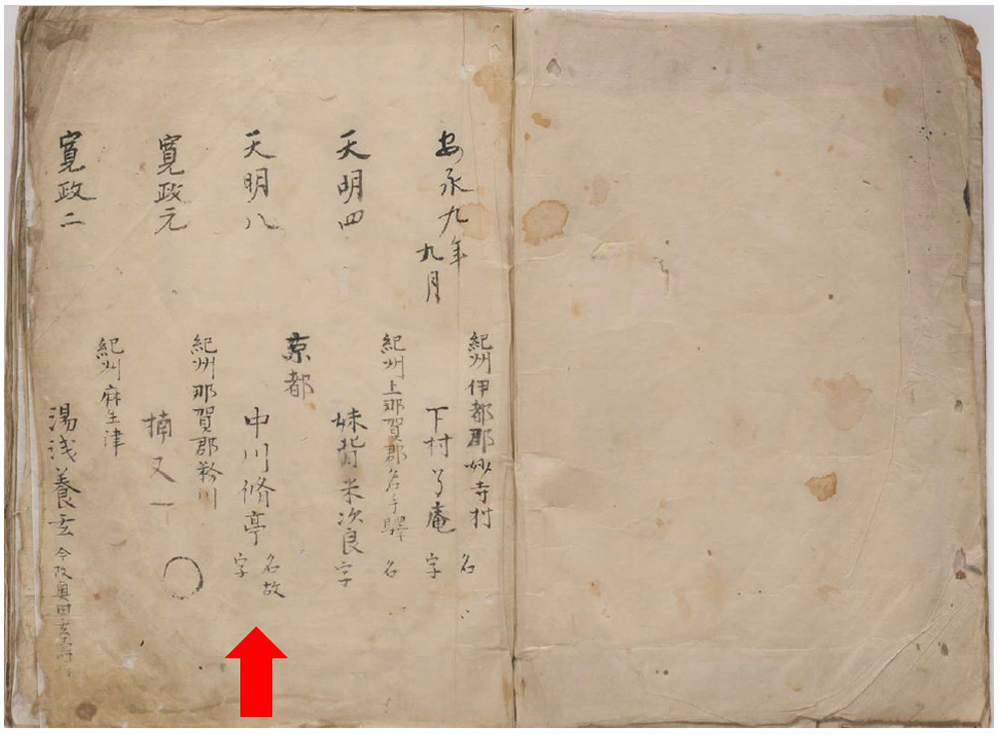

その青洲時代幕開けとしての最初の門人録に記載がある中川修亭の業績を、第13回に引き続き、たくさんの門人の中から今回はご紹介します。

(なかがわ しゅうてい)

(なかがわ しゅうてい)

青洲が麻酔薬〔麻沸散〕を開発した経緯を詳述

中川脩亭(以下修亭と記す)(明和8年1771年~嘉永3年1850年)は京都在住で、京都遊学中の華岡青洲(青洲1760年生まれ。22歳1782年から25歳1785年まで京都在住)と交遊していたと考えられます。(もっとも年齢差を考えると青洲が弟分として可愛がったと言ったほうが良いかも。) 修亭は天明8年(1788年)1月の京都の大火で罹災したので、郷里近江に帰る父と別れて紀州に行き、可愛がられていた華岡青洲のもとに身を寄せました。その時門人録にも記名しており、門人の1人に数えております。注1

彼はその後寛政5年(1793年)京都の吉益南涯の門人となります

青洲が著した、諸家の薬方を整理した『禁方録』注2の編纂に協力し、更に青洲の麻酔薬研究の情報入手に協力して『麻薬考』を中川が著しました。

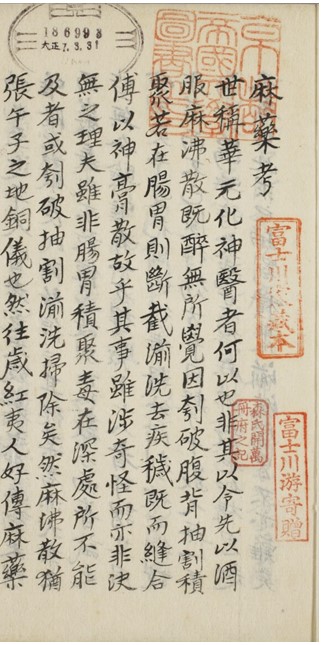

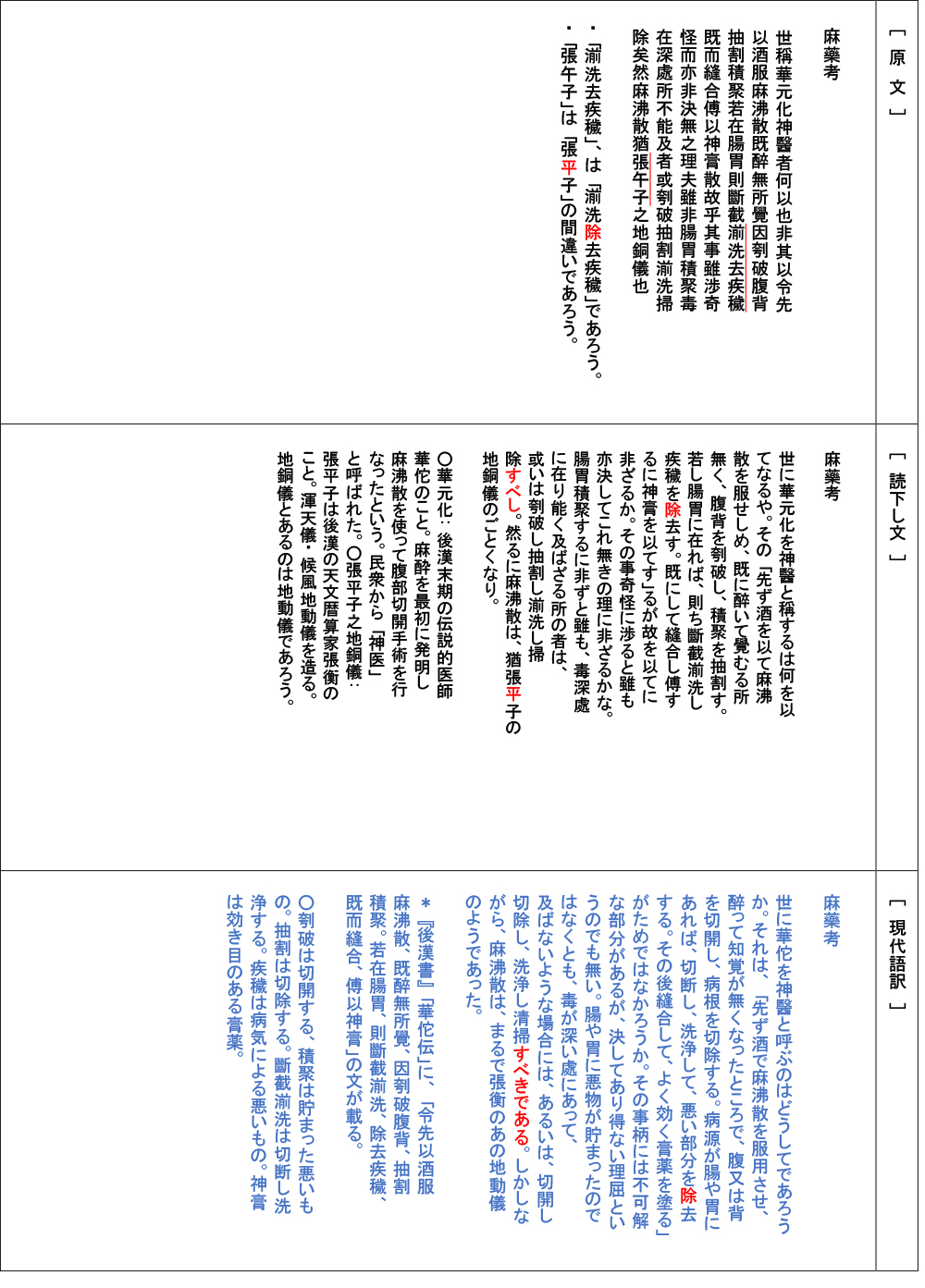

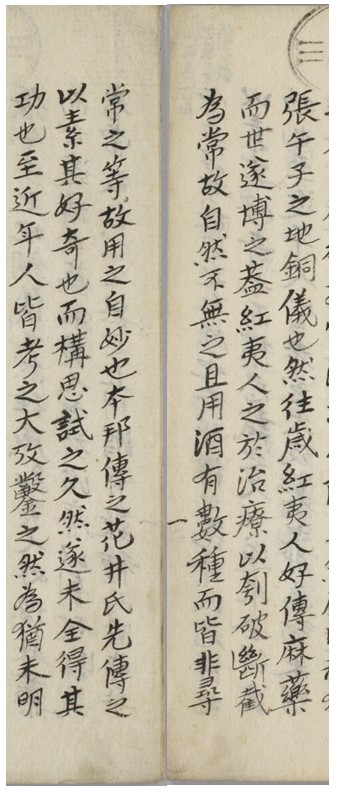

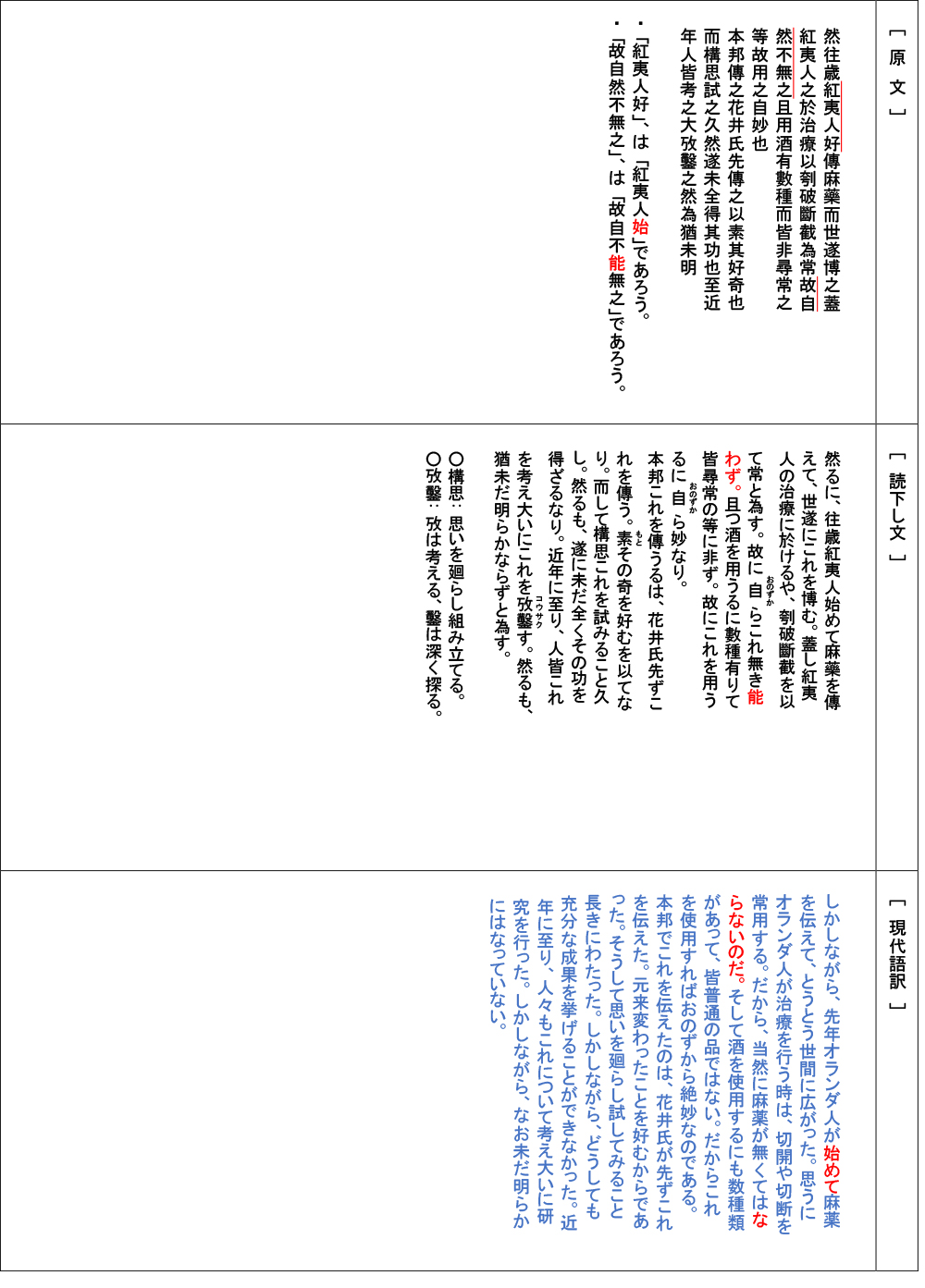

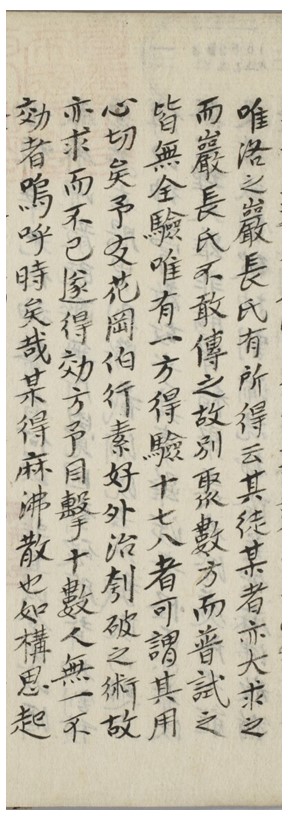

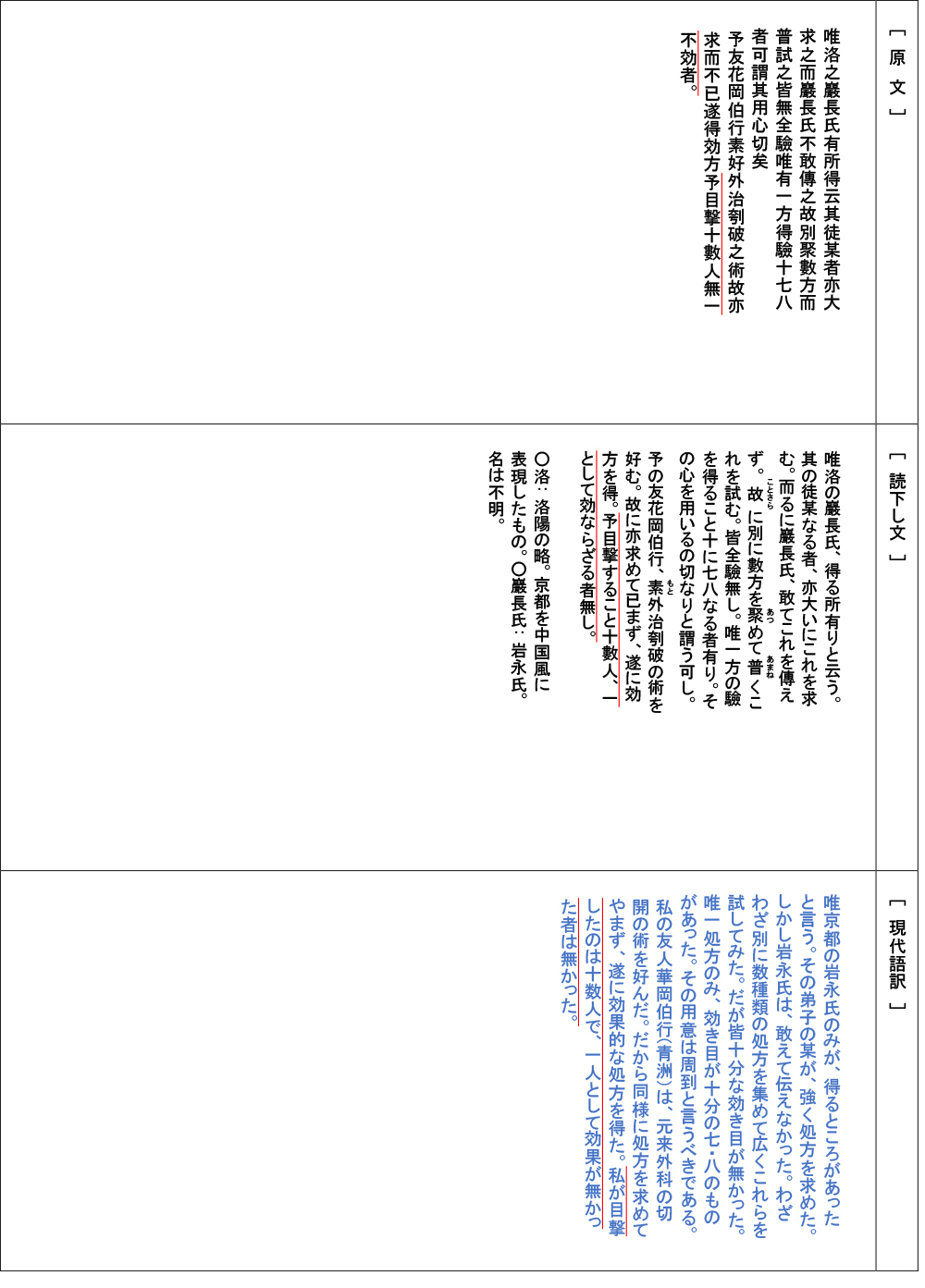

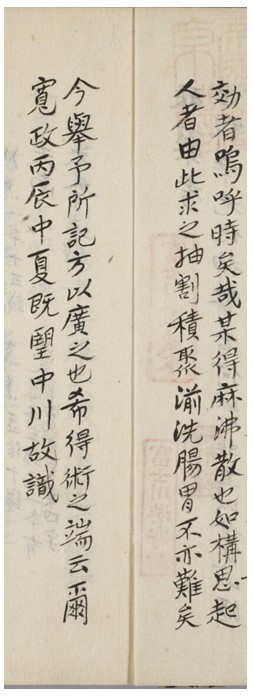

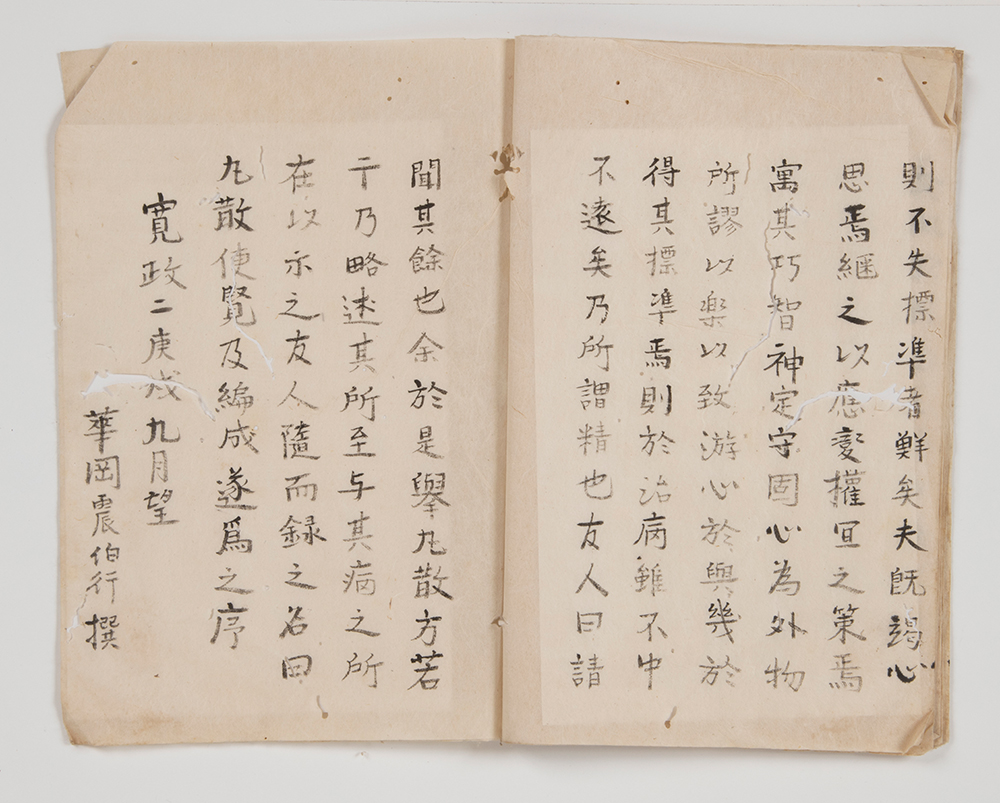

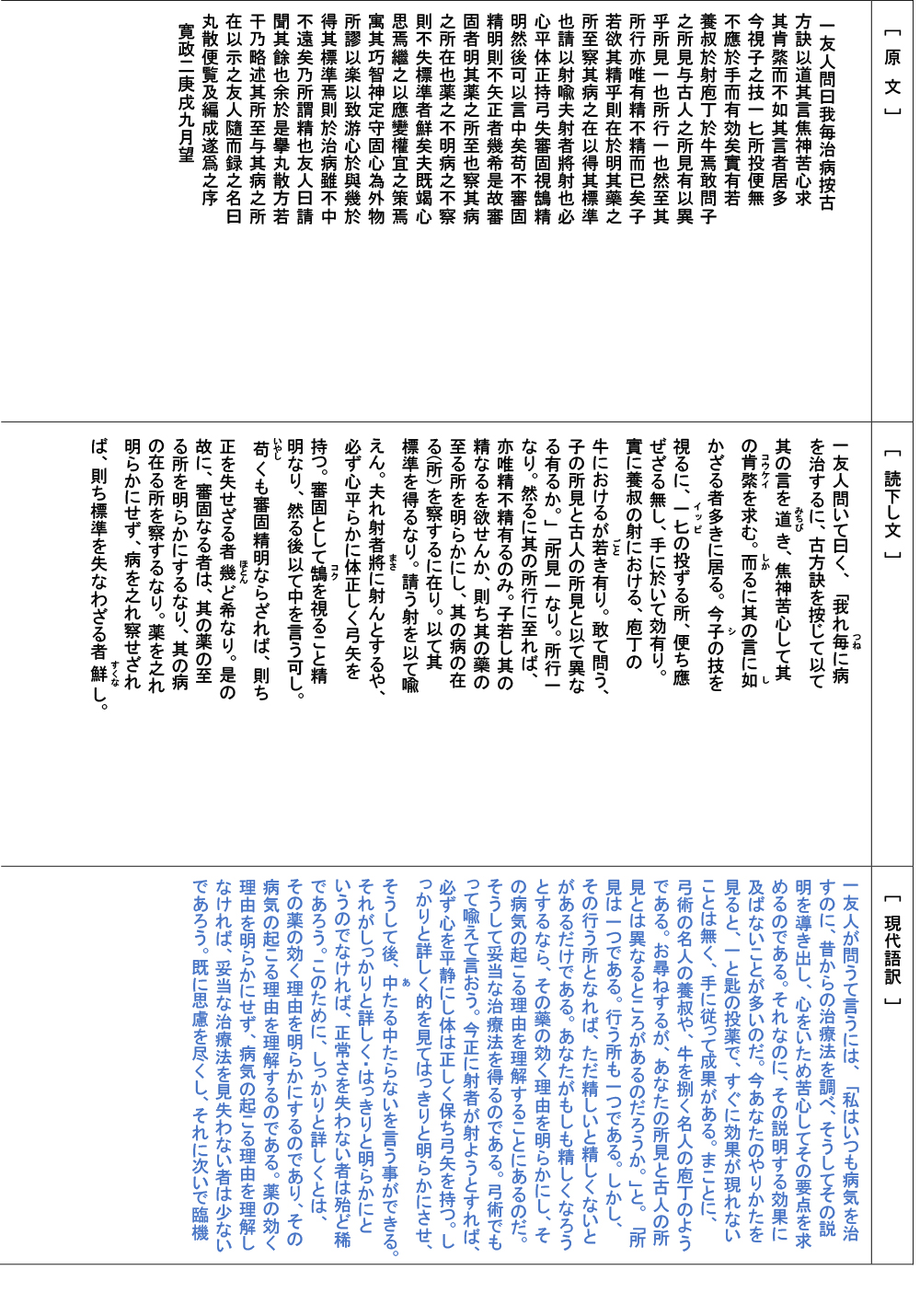

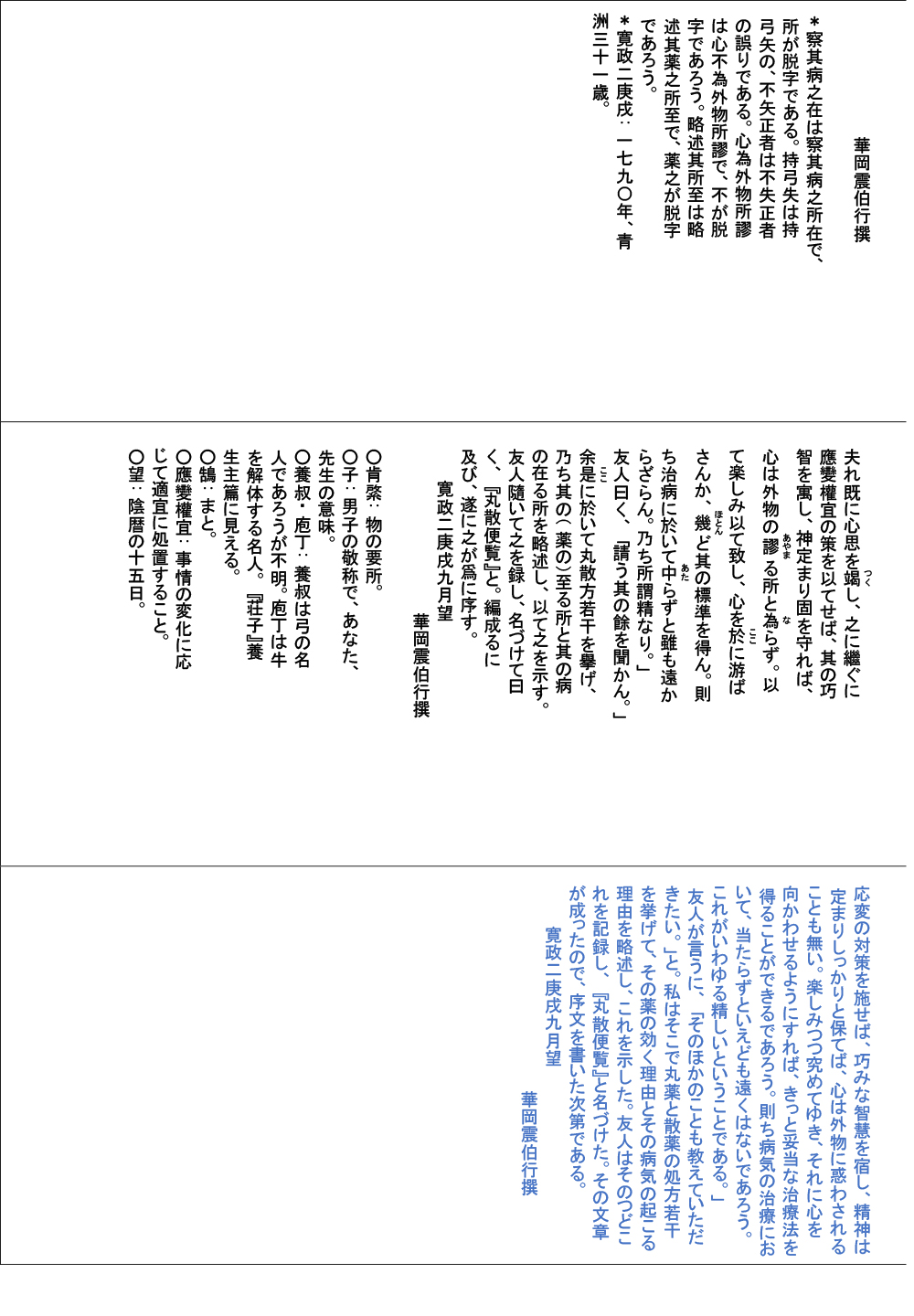

その興味深い著作、『麻薬考』の序文を現代文にします。

(京都大学図書館所蔵本による、尚本文中補完している赤色の字は他書を参考にしている)

この寛政丙辰(=寛政8年1796年)の中川故(修亭)の序によると、この年までに青洲は少なくとも10数人に投与して全身麻酔状態を作り出していたことが窺えます。《青洲逍遥 第8回》に紹介した文化元年(1804年)の世界初の全身麻酔下での乳癌腫瘍摘出手術の少なくとも8年前には全身麻酔の準備は済んでいたことになります。貴重な証言であります。

青洲の母・於継が麻酔薬の実験で死去したとの根拠の薄い説はこれで打ち消されます。

以下その推論を述べます。

於継は寛政11年11月4日に64歳で死去(華岡家過去帳による)しており、すでに10数人の実験成功の後3年以上も経て年老いた母(当時は現代と違い60歳を過ぎたら老婆と言われたでしょう。)にこれ以上実験のため無理に施薬することはないでしょうから。

ではなぜ母・妻が実験に参加したとの説が巷間流布したでしょうか。

ここで青洲研究のバイブル書的存在である呉秀三著『華岡青洲先生及其外科』からP50~52の抜粋を示します。ここにおいて彼、呉秀三の想像が広がります。

第8 青洲先生の家族及び最初に手術されたる乳岩患者

前述の原文を以下に現代文抄訳します

第8 青洲先生の家族及び最初に手術した乳がん患者

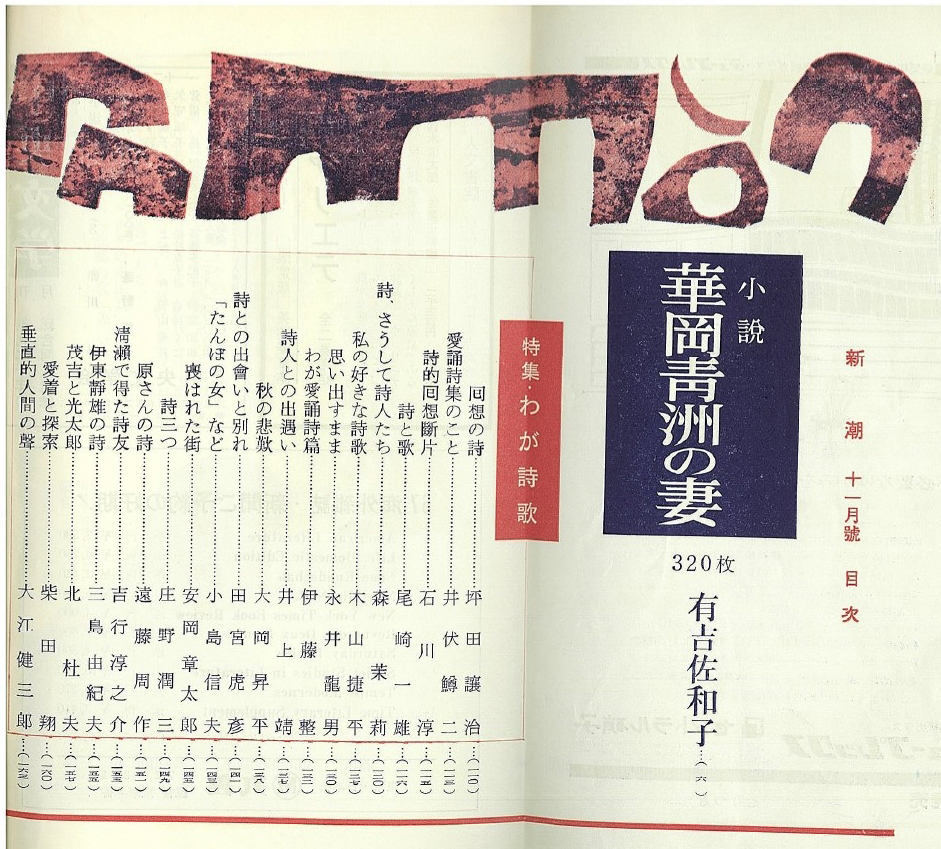

とありますが呉秀三が述べている子孫への聞き取りと思えるこの部分の箇所を参考にしたのでしょうか、40数年後の和歌山県出身の小説家有吉佐和子の小説『華岡青洲の妻』(昭和41年11月号新潮にて発表・昭和42年単行本発刊)では女流小説家ならではの鋭い心理描写で、嫁と姑の葛藤・確執・軋轢の如くに書かれていて、この場面が舞台・映画・ドラマなどで繰り返し上演・上映され大ヒットしております。そしてそれが事実のように今日まで伝えられています。果してそのような嫁と姑の陳腐な葛藤・確執の事実があったのでしょうか。

呉の著作は大正12年発行です。当時の戸主華岡貞次郎(6代隨賢)は明治11年(1878年)生まれなので呉の執筆時の大正10年(1921年)ころは40歳前半です。明治15年に父母は死去していてその時貞次郎は4歳ですので祖母八重に育てられました。八重は明治37年(1904年)死去ですので呉とは直接話をしていないと思料されます。

また八重は青洲の次男4代隨賢の妻ですので青洲の妻加恵が八重にとっては姑になります。しかし八重は古い戸籍によると天保8年(1837年)に結婚入籍しており、姑にあたる加恵が死去したのは文政12年(1829年)なので加恵の逝去のあと結婚したのであり、いわゆる嫁姑の関係は起きていない事になります。

仮に呉が八重の存命中に話を聞いていたとしても、八重がそもそも嫁姑の葛藤・確執・軋轢を経験していないのであれば愚痴の一つもこぼせません。

また八重は5代隨賢の妻との関係では姑・嫁の関係ですが、すでに相当昔に亡くなっている嫁との仲は懐古対象でしかなく軋轢などにはなっていなかった事でしょう。ですからこちらの関係でも葛藤や確執の一つも言っていないと思われます。

有吉佐和子が描いた嫁姑の確執はいったい誰が話したというのでしょうか。

偉大な発明(=麻酔薬の創薬)を矮小化するような話は、代を経た華岡の子孫から出てくるとは思えません。現に本の引用の通り呉はそのような視点では記述していません。

筆者は恐らく事実は小説とは違うのではないかと推定しています。引用した呉本の最後の“3人で喜び祝った”という下線部分がなにより一番心境を明察しているように思われます。

この嫁姑の葛藤・確執・軋轢は現代(或いは永遠?)の一般論としては通じますが(それ故大ヒットして、発刊当時の昭和40年代では歴史の彼方に忘れられていた青洲を、一躍全国的なスターに押し上げたのですが)、やはり小説家有吉佐和子の一流の創作でありましょう。

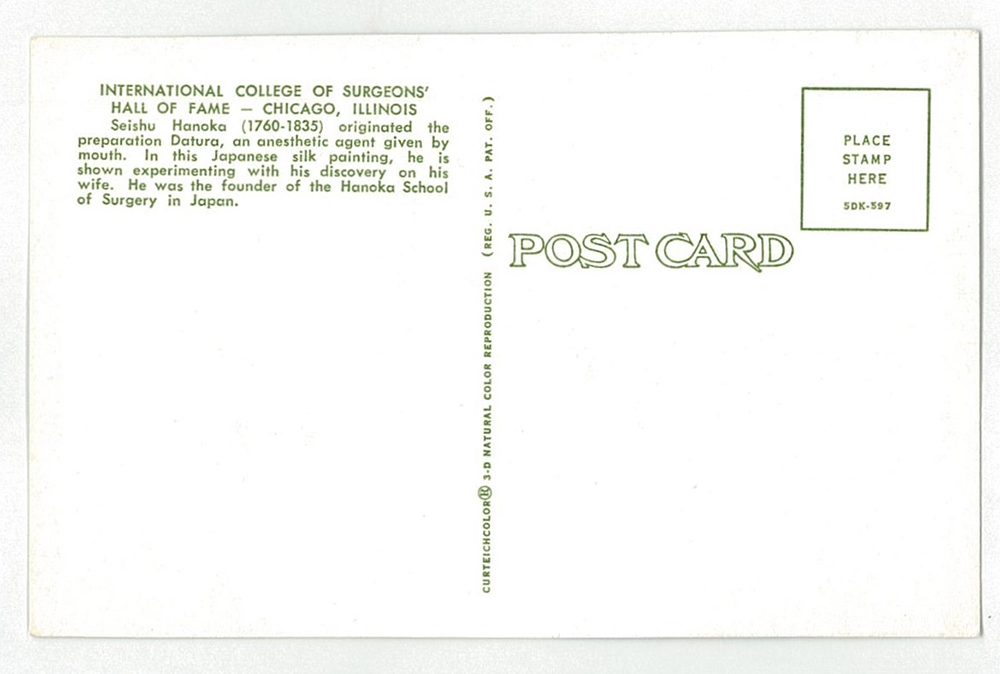

ところでなぜシカゴの外科学会栄誉館(《青洲逍遥》巻頭の写真を参照)の絵(昭和29年から展示)は妻加恵(母於継ではない)が麻酔状態で横たわっているのでしょうか。注3

この絵画は中川修亭が『麻薬考』で記した成功した10数人の麻酔が、全身麻酔状態になるまでの時間や麻酔状態の深度及び覚醒時間が一定していなくて、

◎いざ外科手術をする時にどの位の時間で手術をしなければならないのか、

◎その為には何時頃麻酔薬を飲ませたらよいのか、

◎薬草をどのような配合で行ったらよいのか、

◎麻酔状態から覚醒させるための薬剤の配合や飲み物はどうするか、

など始まりから覚醒までに要する正確な処方を確定させるための最終段階に入った複数回の治験が妻に対して行われたという事を発注者(注3の新聞によれば国際外科医学会日本支部)が想像して画家に伝え、画家はその姿を描いていると考えられます。

それは次の時系列で推察できます。

- 中川修亭『麻薬考』=寛政8年(1796年)発刊

- 最初の全身麻酔下乳がん手術=文化元年(1804年)

- 呉秀三『華岡青洲先生及其外科』注4=大正12年(1923年)発刊全560ページ

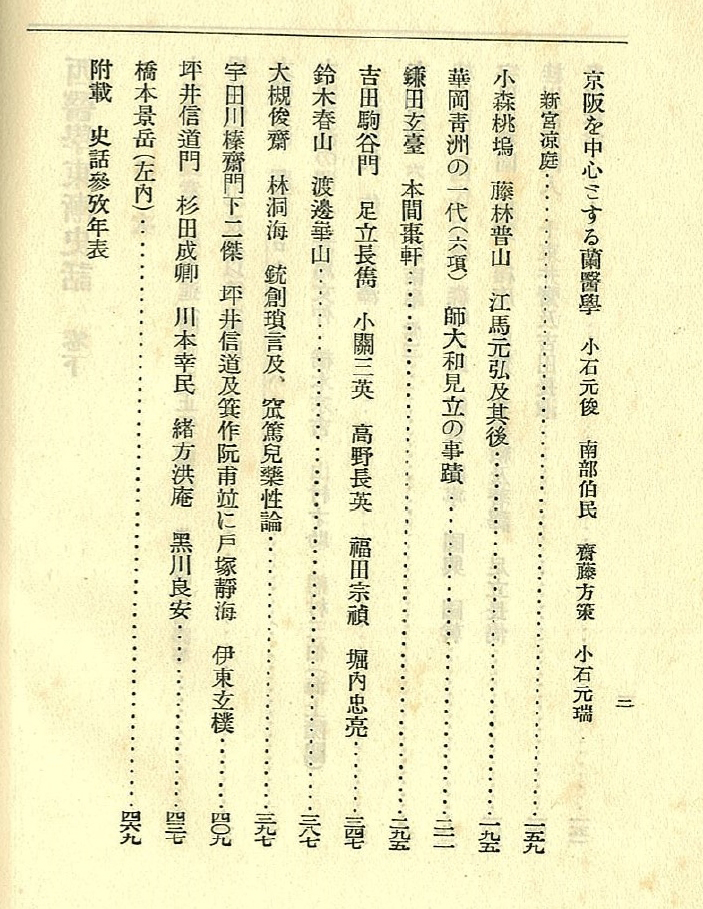

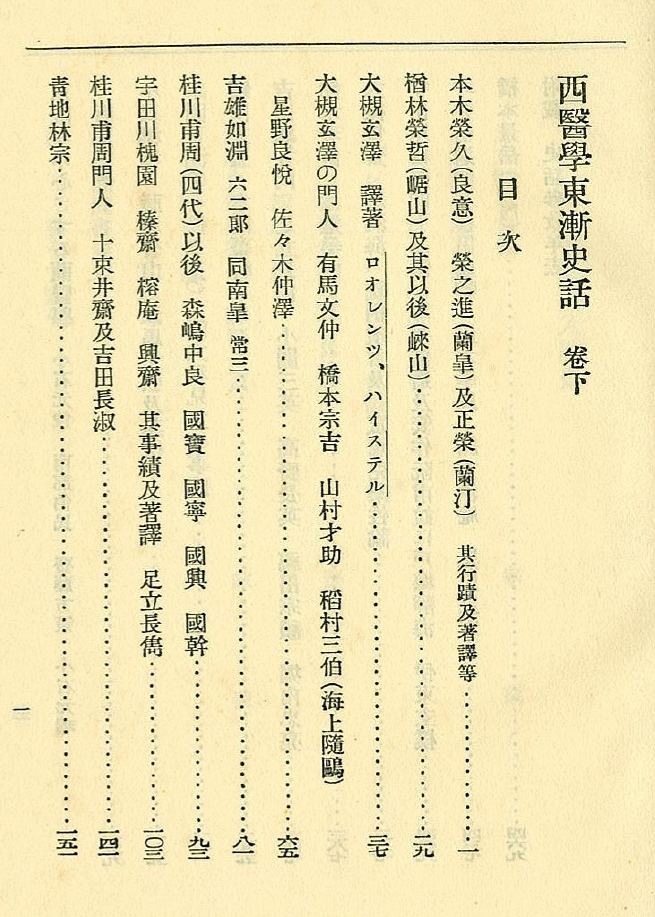

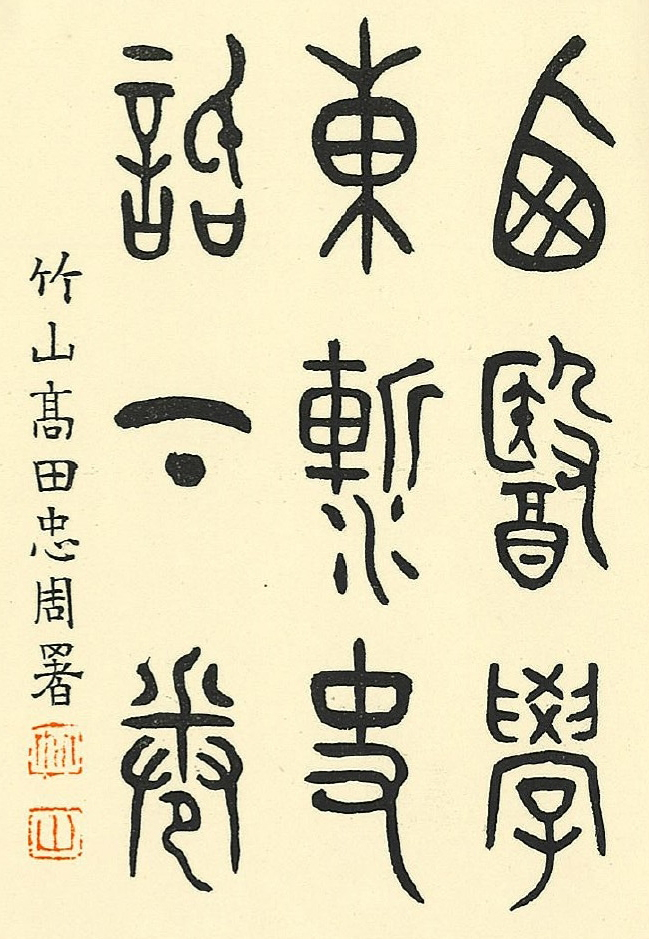

- 関場不二彦『西医学東漸史話』注5=昭和8年(1933年)発刊(84ページの“華岡青洲の一代”と題する章がある)

- シカゴ国際外科学会栄誉館への絵画展示=昭和29年(1954年)に新規制作絵画を展示

- 有吉佐和子の小説=昭和41年11月号新潮にて発表注6・昭和42年単行本発刊

つまり画家に発注しEを制作した時点で、Fはまだ発表されておらず、発注者(国際外科医学会日本支部)が家族による実験と想像したのはAを検討したのではなくAは富士川文庫として大正7年にすでに京都大に寄贈されていますが、その時点で一般社会及び研究者の間でも未だ未解明であってCあるいはD(特に青洲研究のバイブル書と化しているCから想像したとみるのが妥当ですが)ではなかったかと思われます。

余談ですがこの絵画と同じ構図で同じ画家立石春美注7がより写実的に描いた絵画は和歌山県紀の川市の青洲記念館注8に展示されています。

ここで両方を並べて掲示します。同じ作家が書いたとは思えぬタッチです。

シカゴ

紀の川市青洲記念館

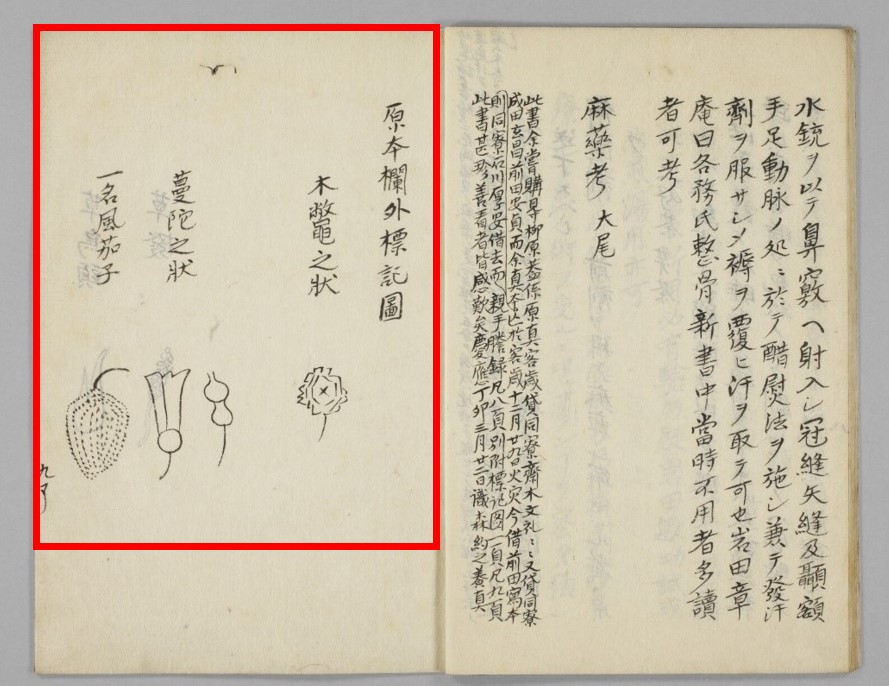

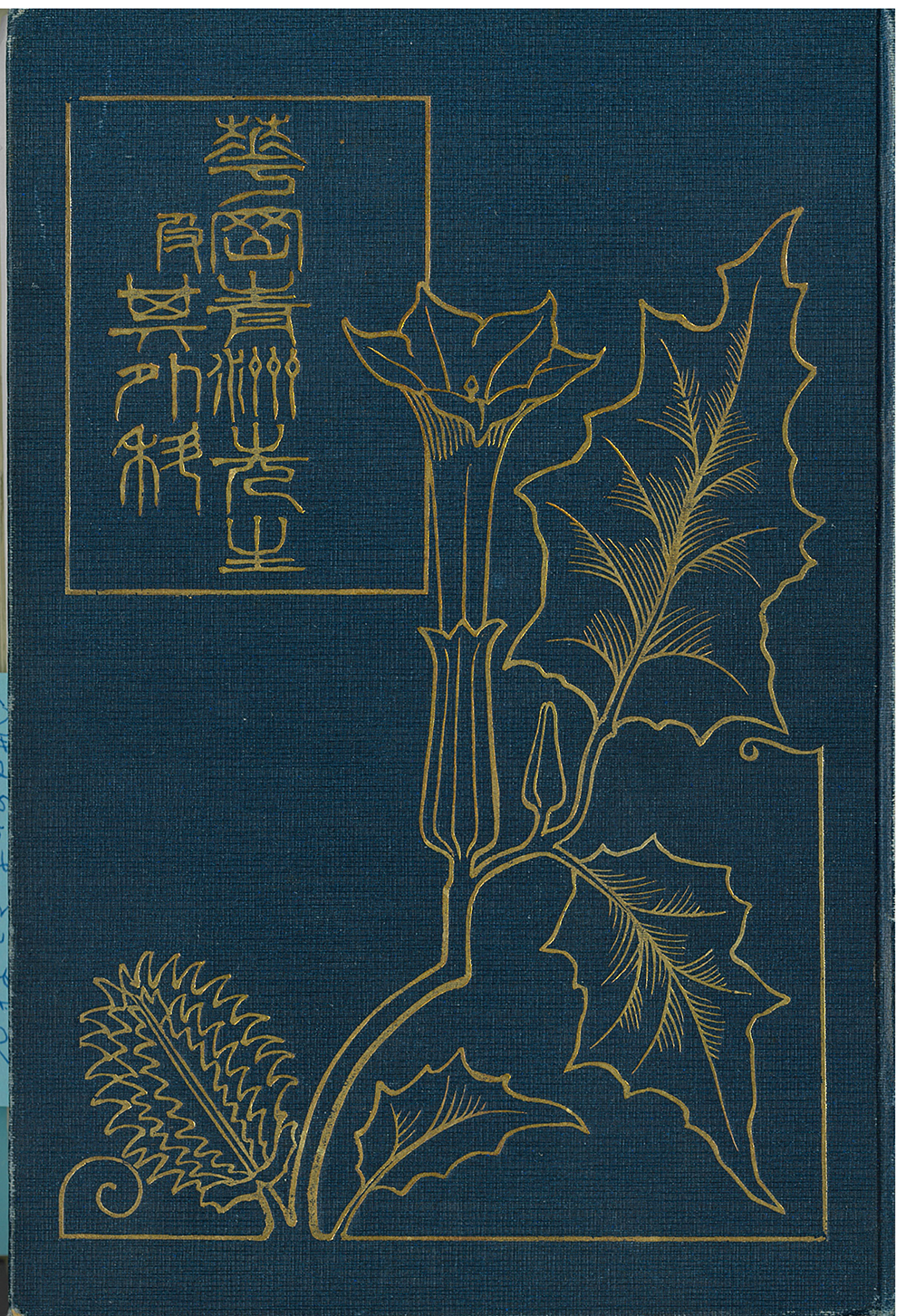

ところで次の図をご覧ください。これはAの『麻薬考』の最終頁に描かれているものです。ここに描かれている〈風茄子〉は麻酔薬(麻沸散)の原料となった「マンダラゲ(チョウセンアサガオ・俗称キチガイナスビ)」の実(たくさん種が入っている)でしょう。本家が紀州和歌山より継続して種から毎年育成している花と枯れた後にできる実の写真をご覧下さい。同じような形です。

京都大学図書館所蔵本

マンダラゲの花

マンダラゲの花が終わり実になる前

マンダラゲの実

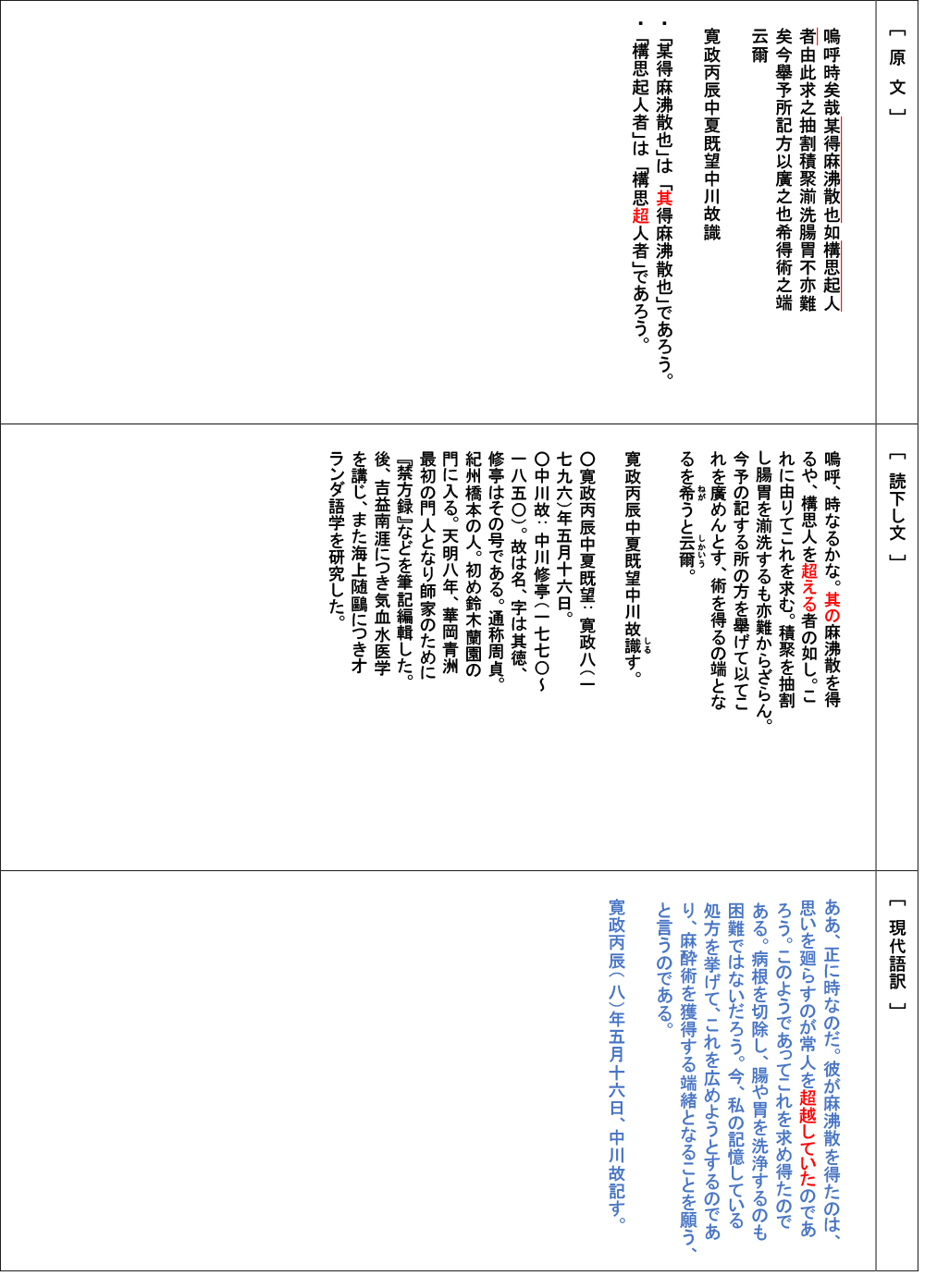

『丸散便覧 序』の解読

次に青洲の遺した「丸散便覧」という書では、たくさんの薬の製法・調合・処方を述べていますが、その動機を青洲本人が著したと思われる本家所蔵の『丸散便覧序』に、“一友人”という言葉で中川修亭を著しております。これも現代文にして披露します。

以上記述した通り青洲の幾多の研究を中川修亭は間近に見てそして『禁方録』を手伝い、またその補足のように自身でも『麻薬考』を著しております。 まさに門人という域を脱して友人として青洲と交流していたものと思われます。

- 注1:

-

門人録写真

- 注2:

-

国会図書館所蔵

京都大学図書館所蔵

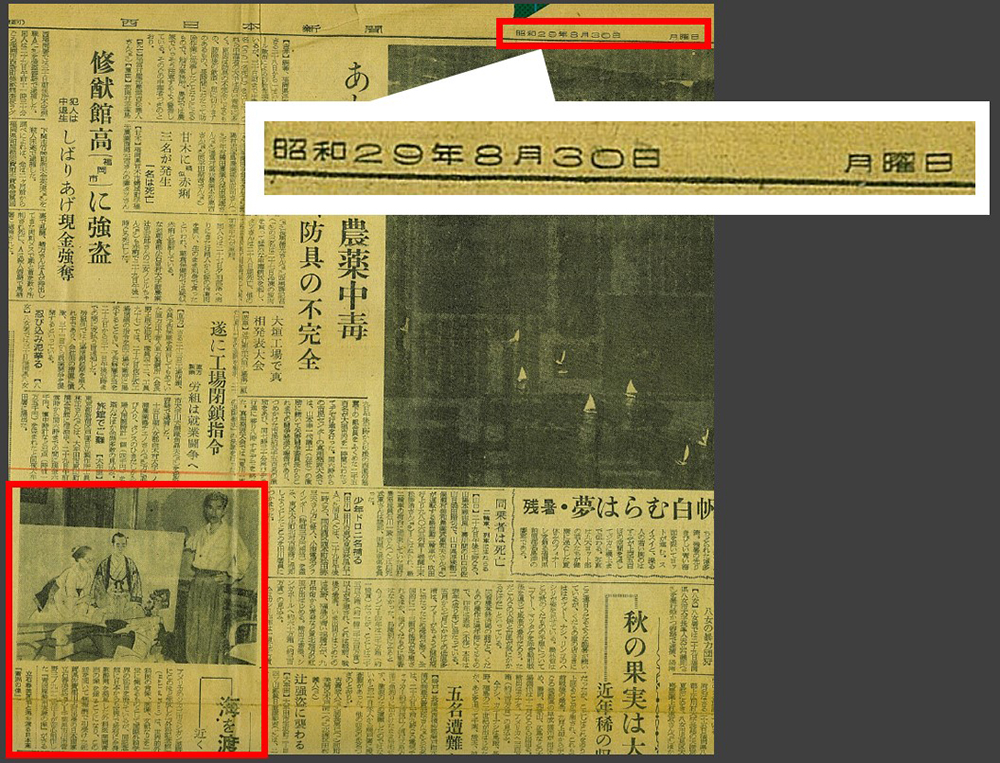

- 注3:

-

昭和29年西日本新聞

画家の立石春美氏(出き上がった絵画と共に)

上記はシカゴの国際外科学会栄誉館の絵葉書

- 注4:

-

- 注5:

-

- 注6:

-

初出本 月刊新潮

- 注7:

- 立石春美は日本画家で美人画巨匠の伊藤深水の弟子である。

- 注8:

- 〈青洲逍遥 第2回〉に記念館を紹介している。

(文責:華岡青洲文献保存会代表幹事 髙島秀典)