第九回

青洲の治療実戦記 (Ⅰ)

『乳巖治験録』 の詳細 (その2)

----第8回で紹介した乳がん手術について、今回は2つの側面から考察していきます。----

1つ目は青洲が熟慮の末、最初の全身麻酔下手術を行った時の青洲の助手や見学者は誰かという事です。

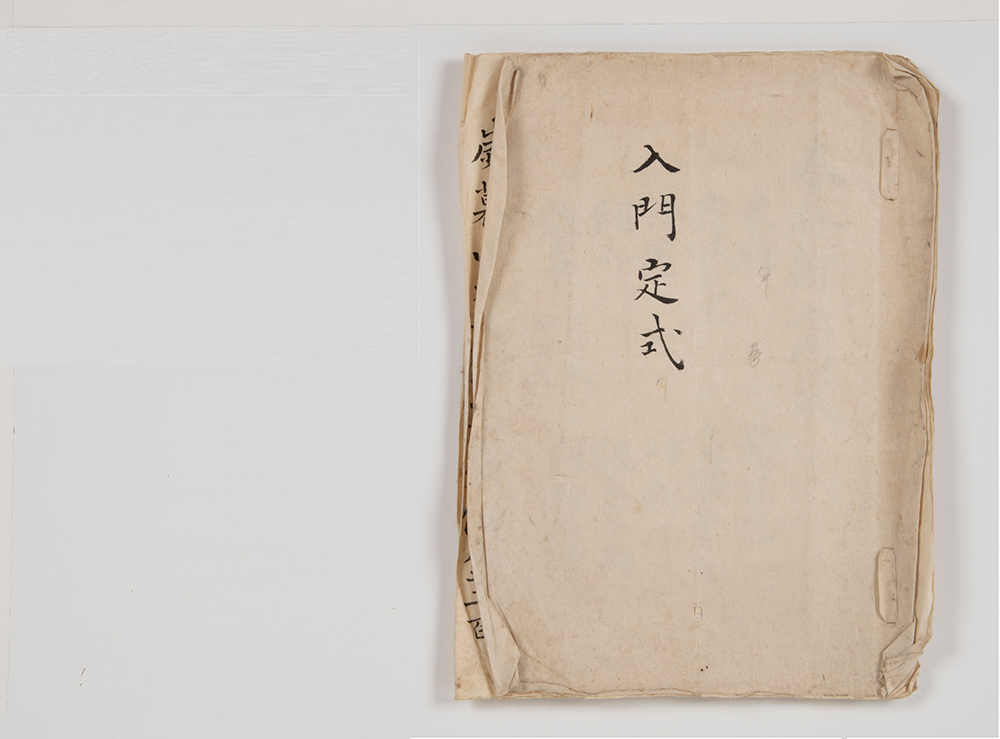

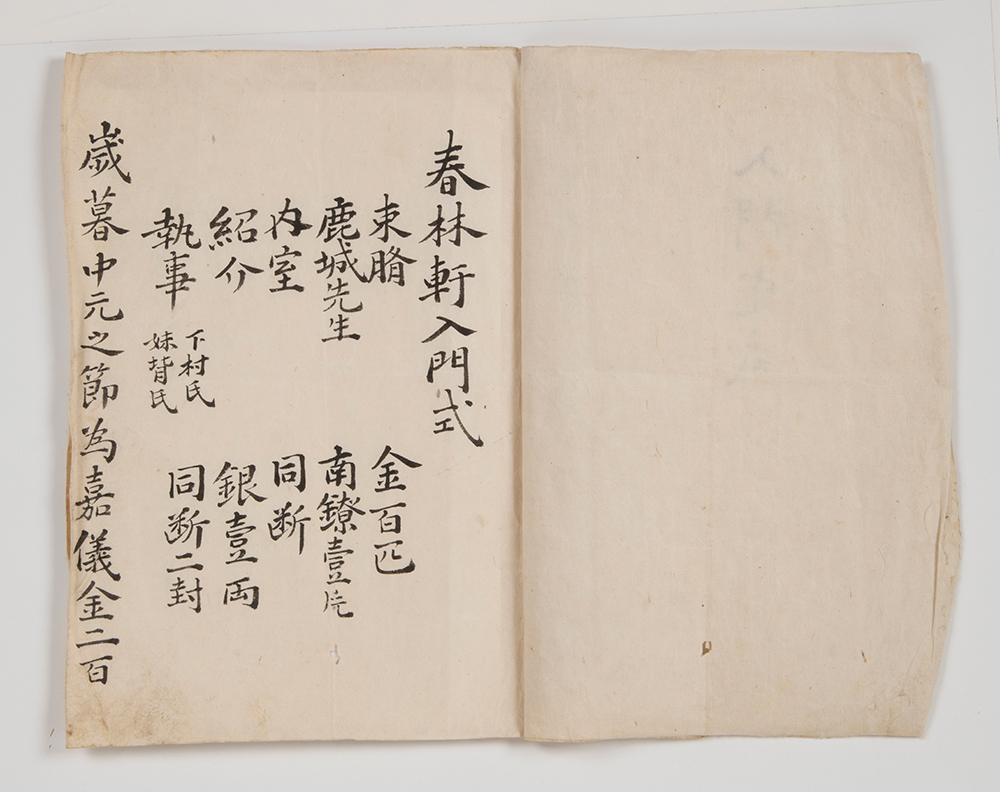

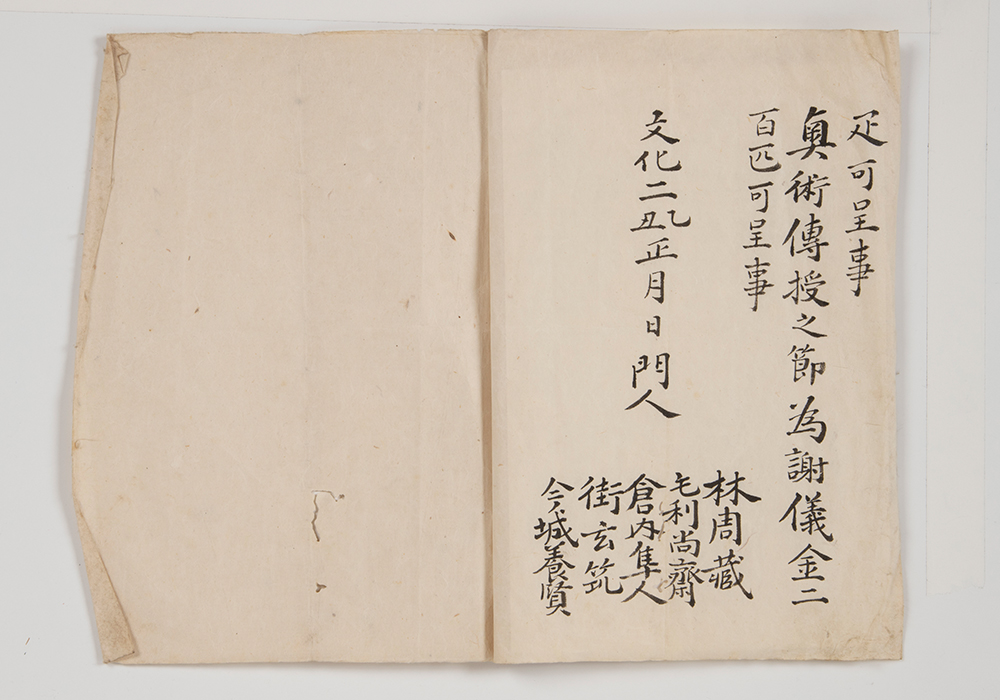

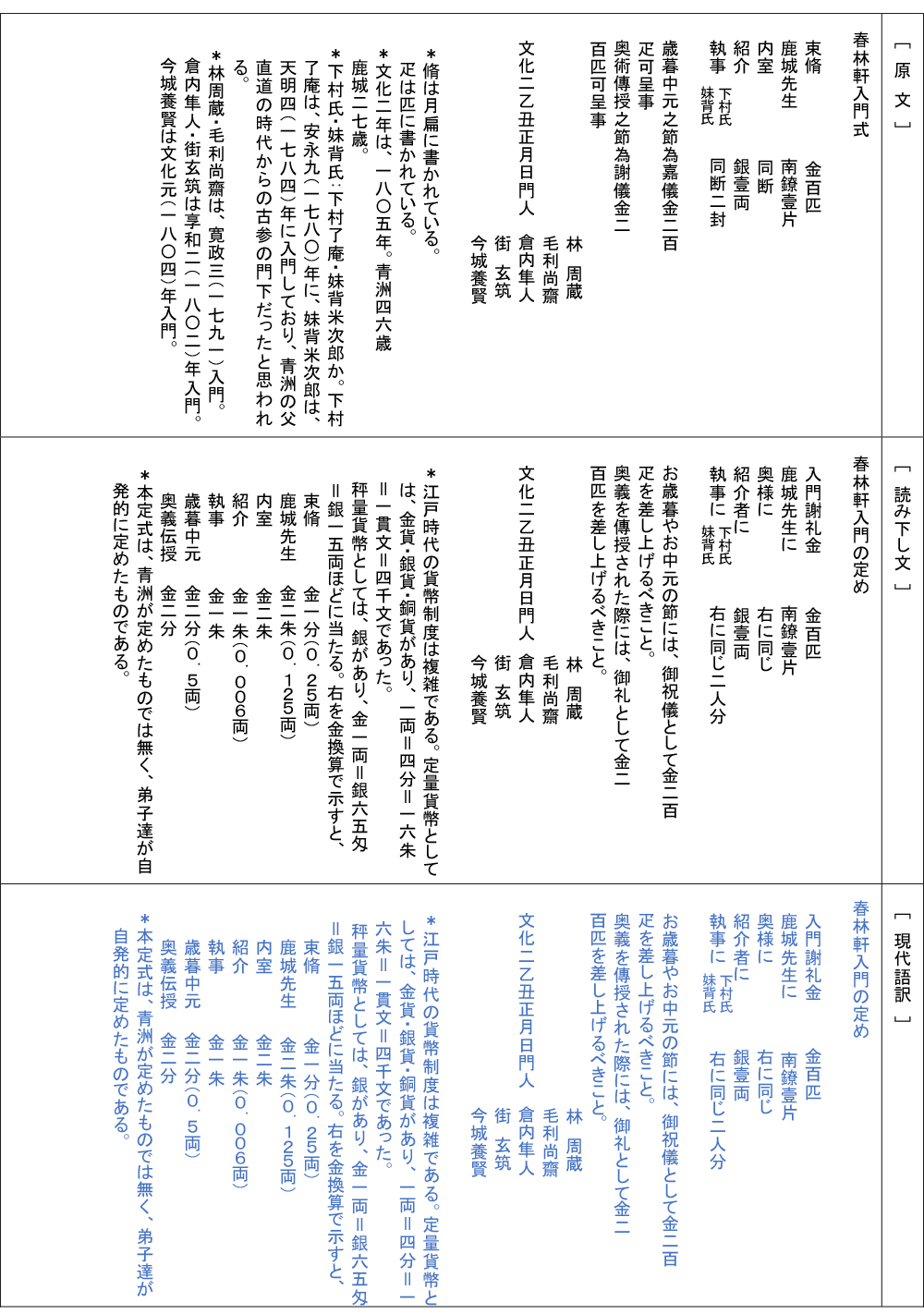

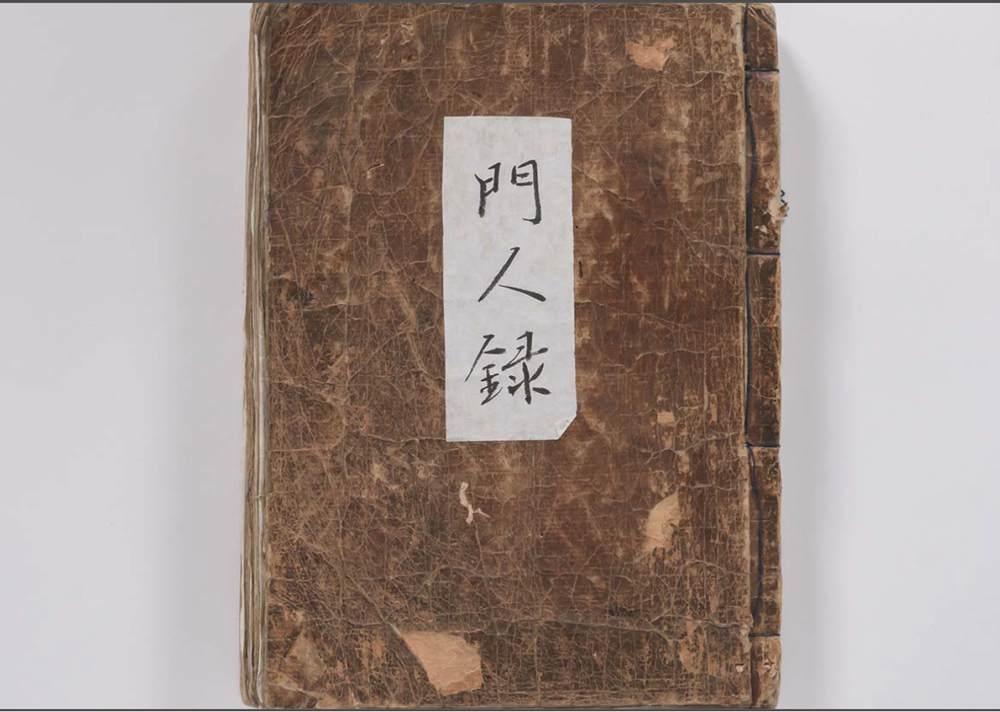

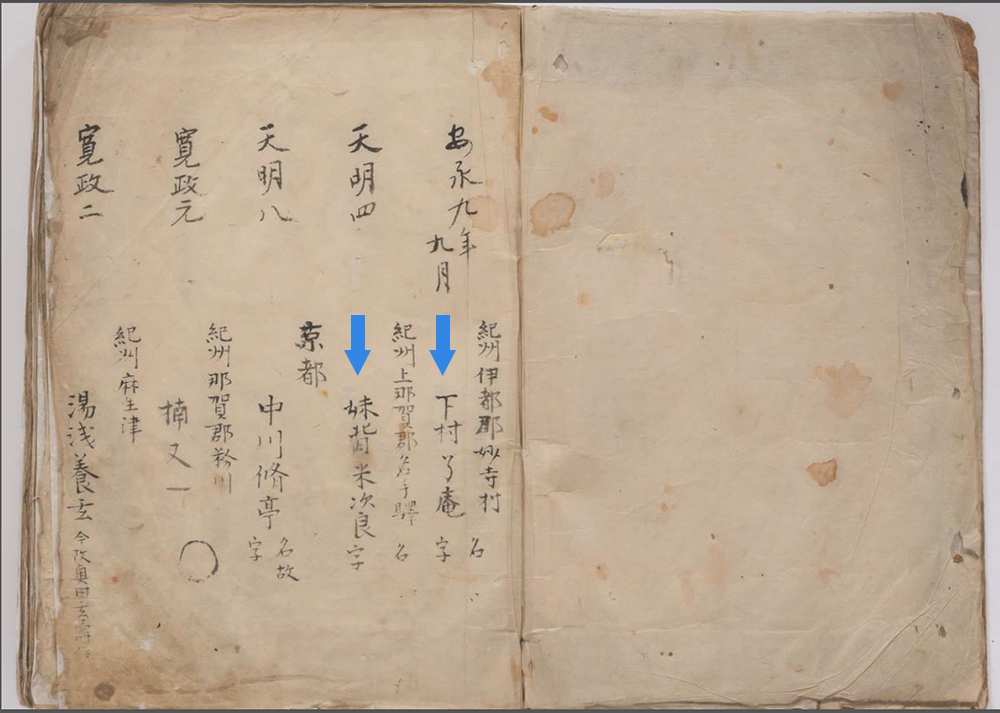

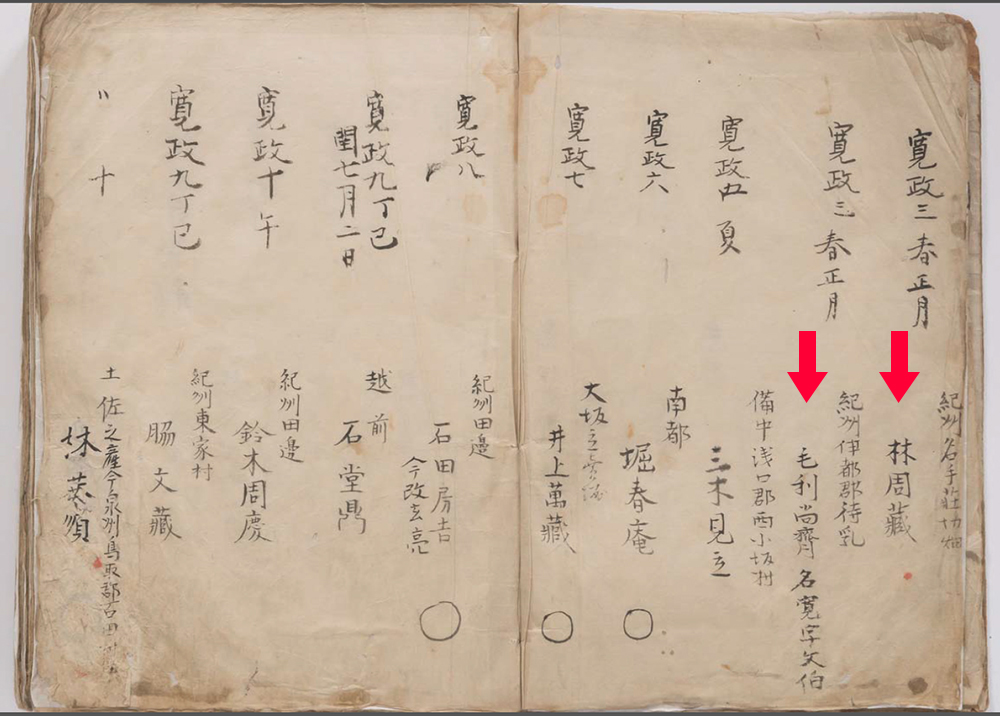

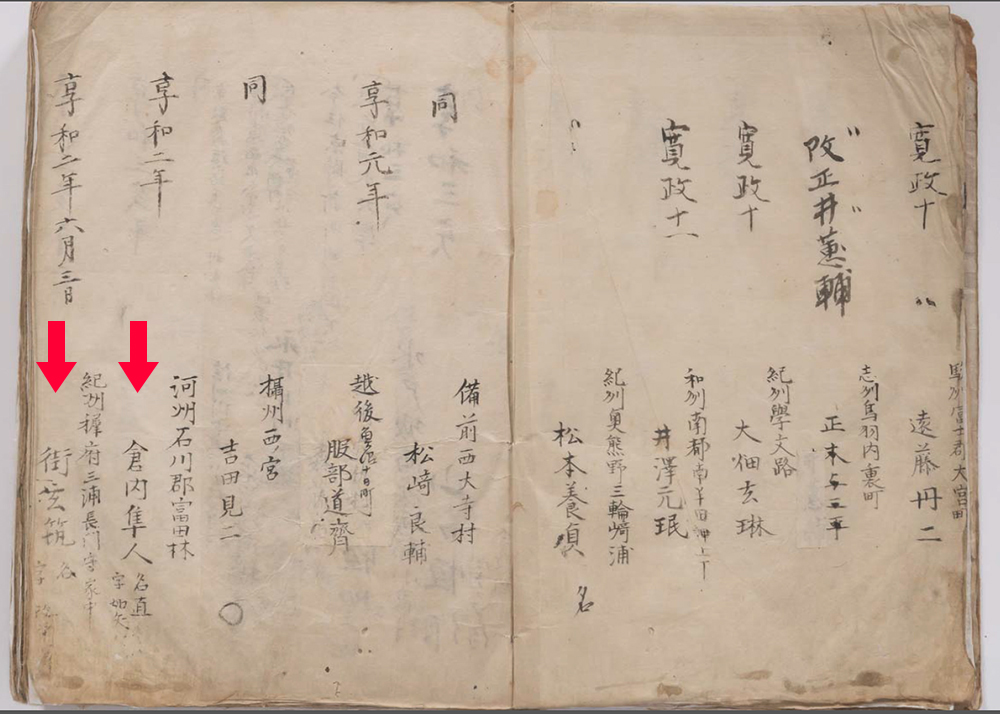

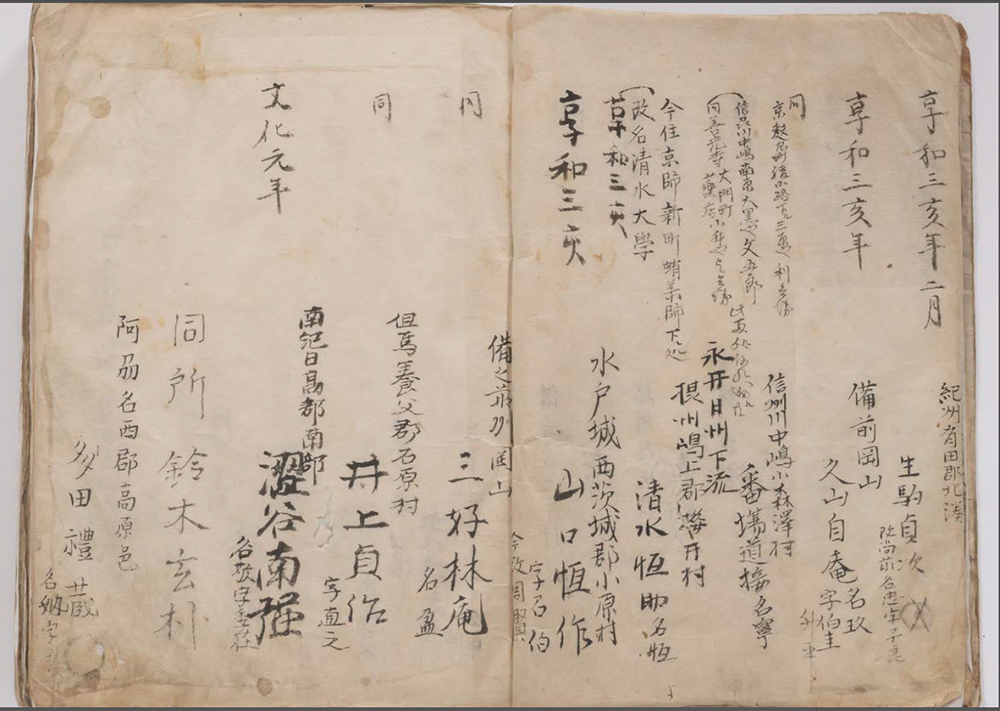

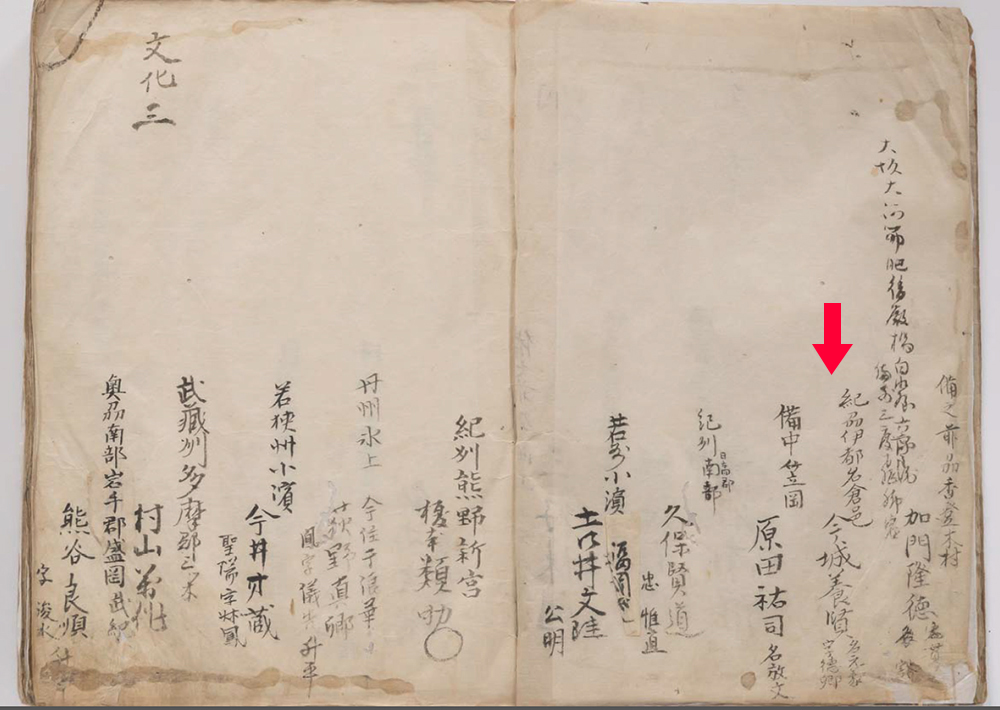

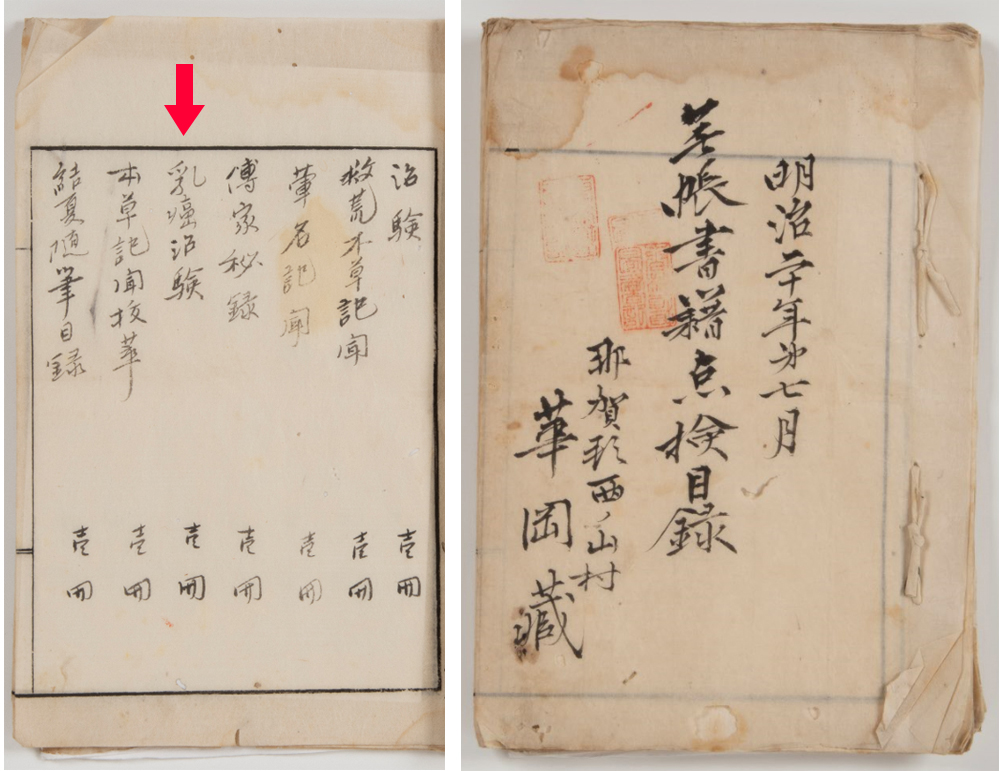

本家に興味深い資料が残されています。

これは一見乳癌手術と関係がない様に思われます。

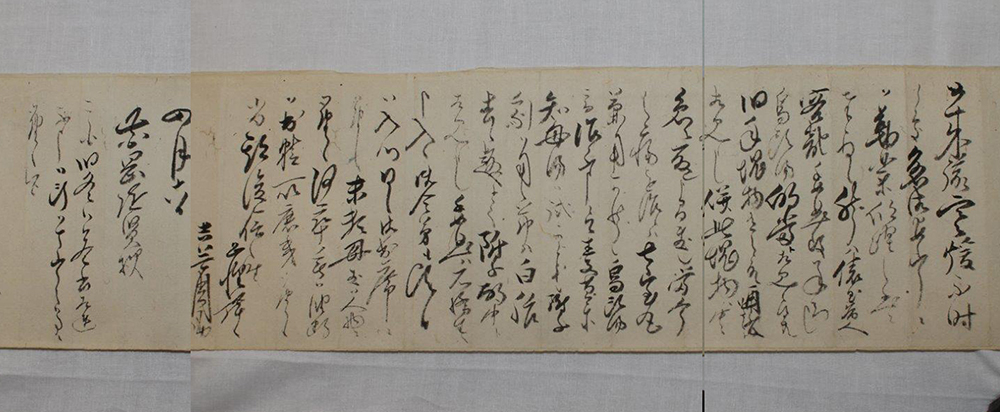

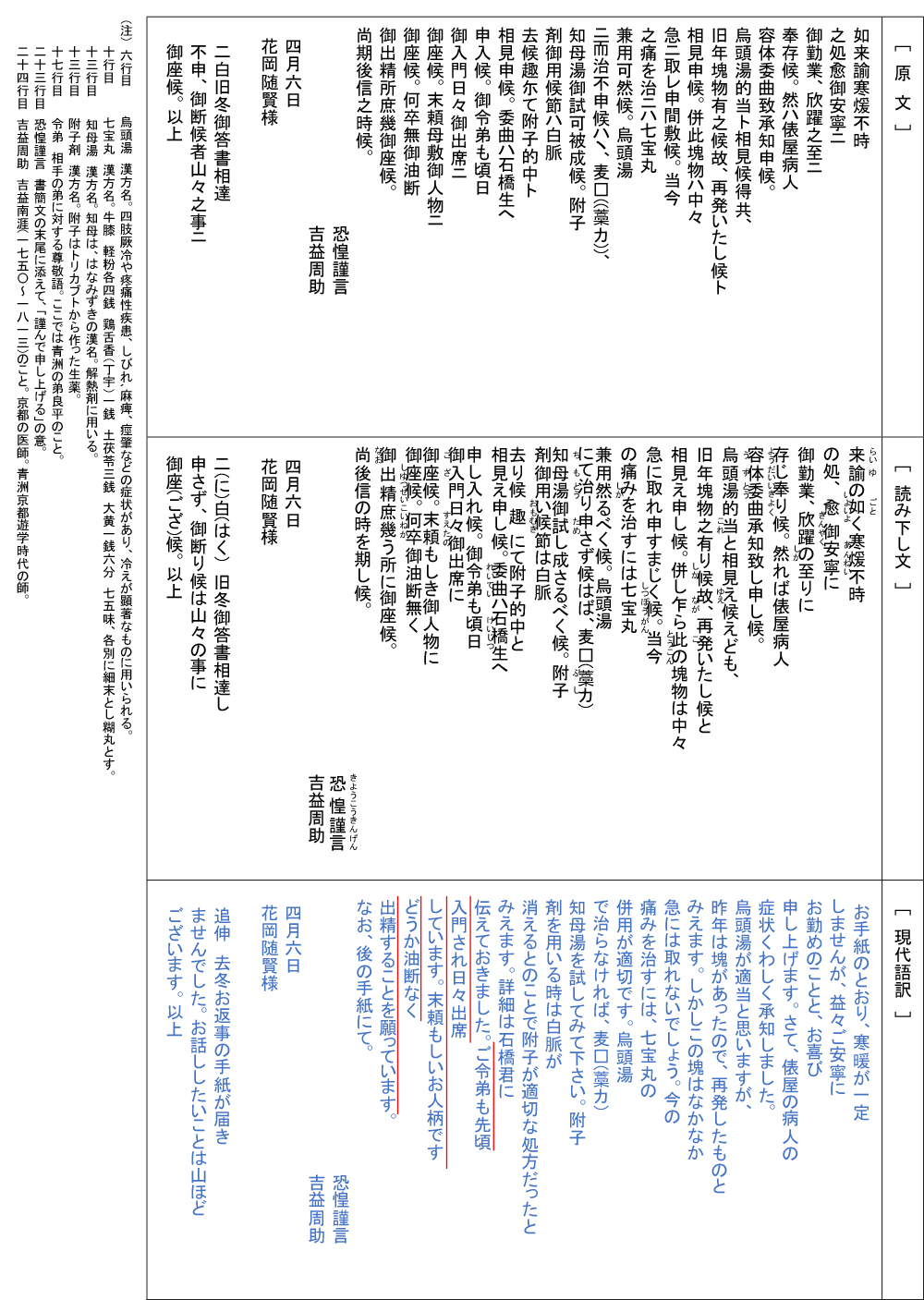

その写真と現代文を記します。

実は歴史上証明される“世界最初の全身麻酔下の外科手術”の年月日は文化元年(1804年)10月13日という事がわかっています。(注1)

青洲の弟は3人いますが、この年代の頃、《青洲逍遥 第4回》の注3・注4-1で記述したように長弟は商人として活躍中、また次弟は高野山の僧になっていました。(栄傳から改名し良應として高野山の正智院第40代住職になるのはこの時より22年後の文政10年1827年)、そして末弟の良平(鹿城)は安永8年(1779年)生まれで青洲より19才も年下です。

祖父からの医業を継ぎ、少しずつ大きくなってきた医院そして医塾の更なる発展の為に、青洲は彼に名医・碩学が雲集する京都に、18歳(1796年)より遊学をさせていました。(注2)

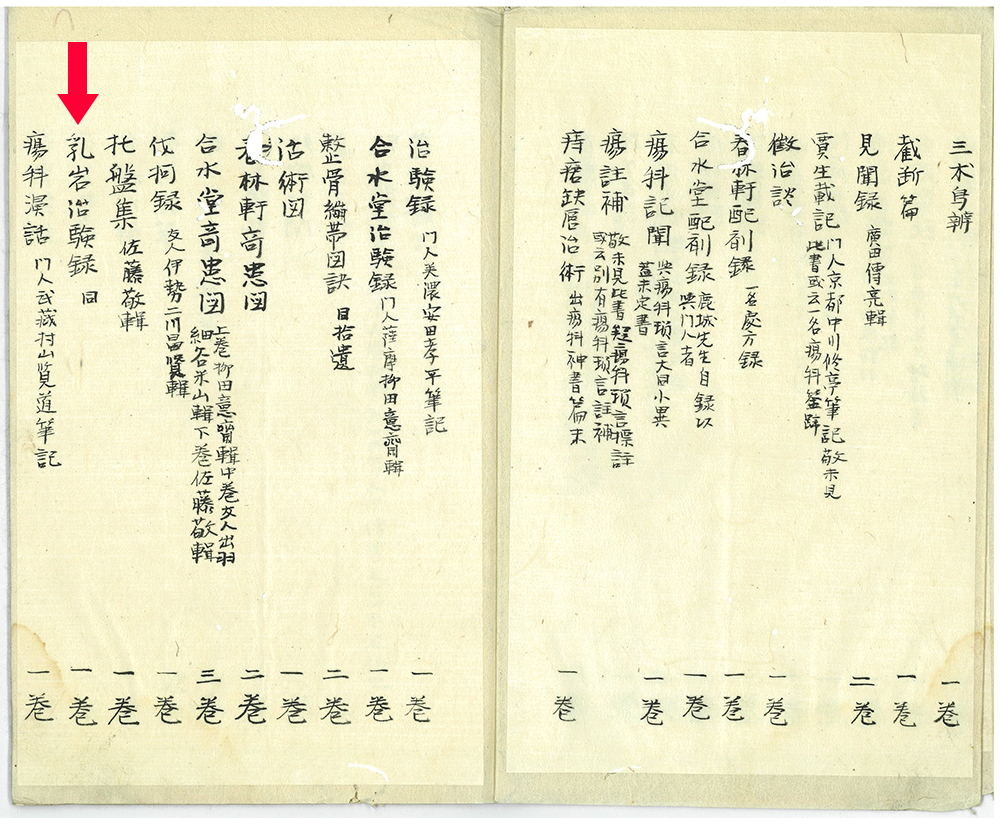

この資料(入門定式)によりますと、文化2年(1805年)正月に門人達(注3)が連名で塾費等の取り決め案を記しており、入学金ともいえる束脩の次に鹿城先生への金額も記載されています。すると少なくともこの時には27歳の彼(鹿城)は、すでに春林軒にて先生として教えていた事になります。

青洲の初めての全身麻酔下乳癌摘出手術(青洲は知り得ないが世界初の出来事だった。)を実施することが決定した後、次代の華岡家を盛り立てるべき大変期待をしている年の離れた優秀な弟(注4)に遅くともその3~4ケ月程前(1804年秋9月頃)には急ぎ遊学を終えさせて帰郷させたものと考えられます。(注5)

そして良平(鹿城)に青洲にとって長年考えていた非常に重要かつ初めてのこの手術の助手をさせた、或は少なくとも最前列で青洲の手技を見学させたとみるのが順当と思われます。

また、ここに載っている執事2名もこの手術で助手か近くで見学をしていたと思われます。連名の門人達も遠巻きで見学をしていた様子が想像されます。〔年齢はすべて数え年〕

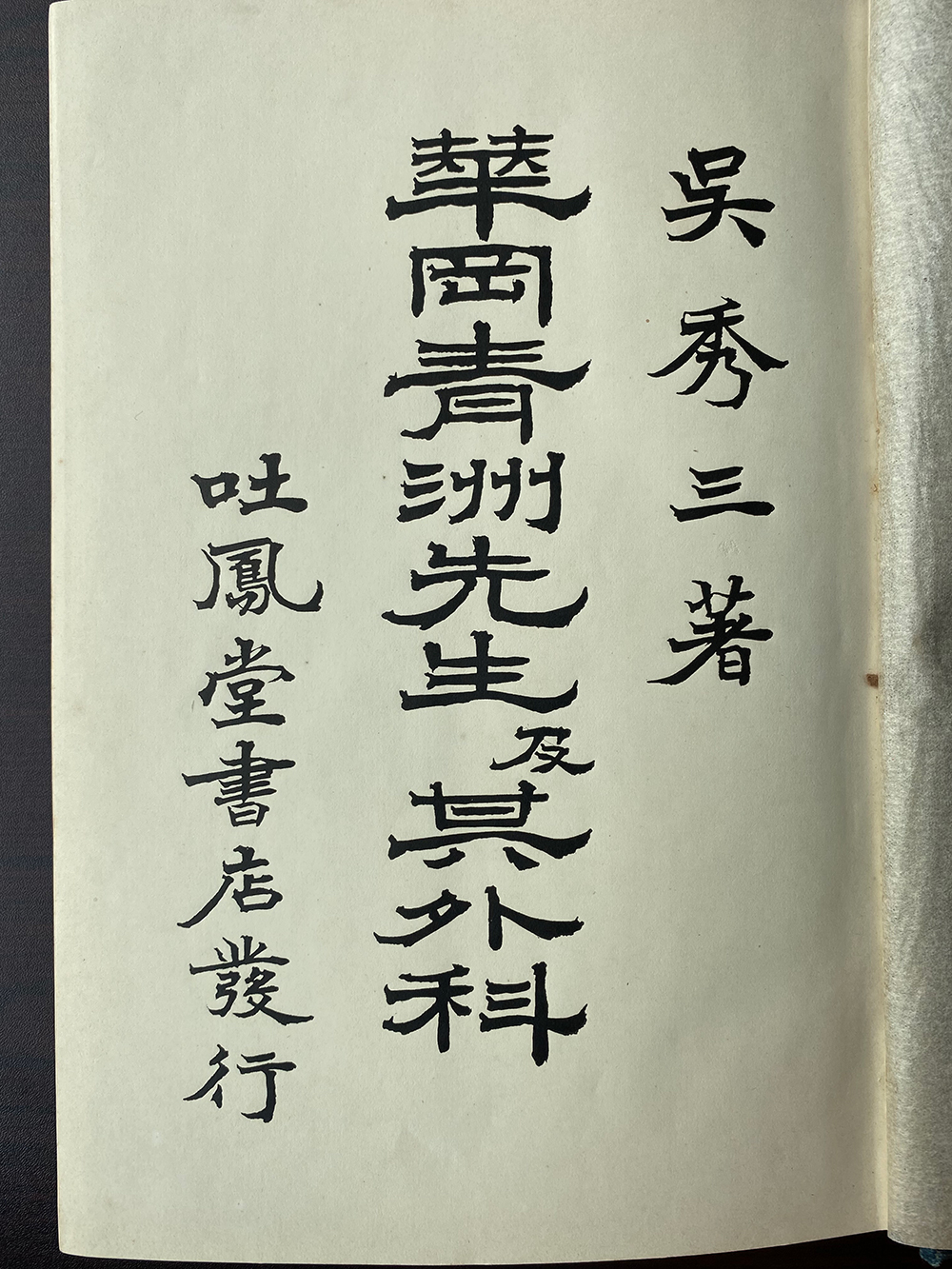

この入門定式は呉秀三著の『華岡青洲先生及其外科』に内容は載っていますが、実物写真は初公開です。

もう1つの事柄は完成本の行方です。

前回紹介した本家所蔵文書は和歌山医学会の原稿用紙に転写しています。

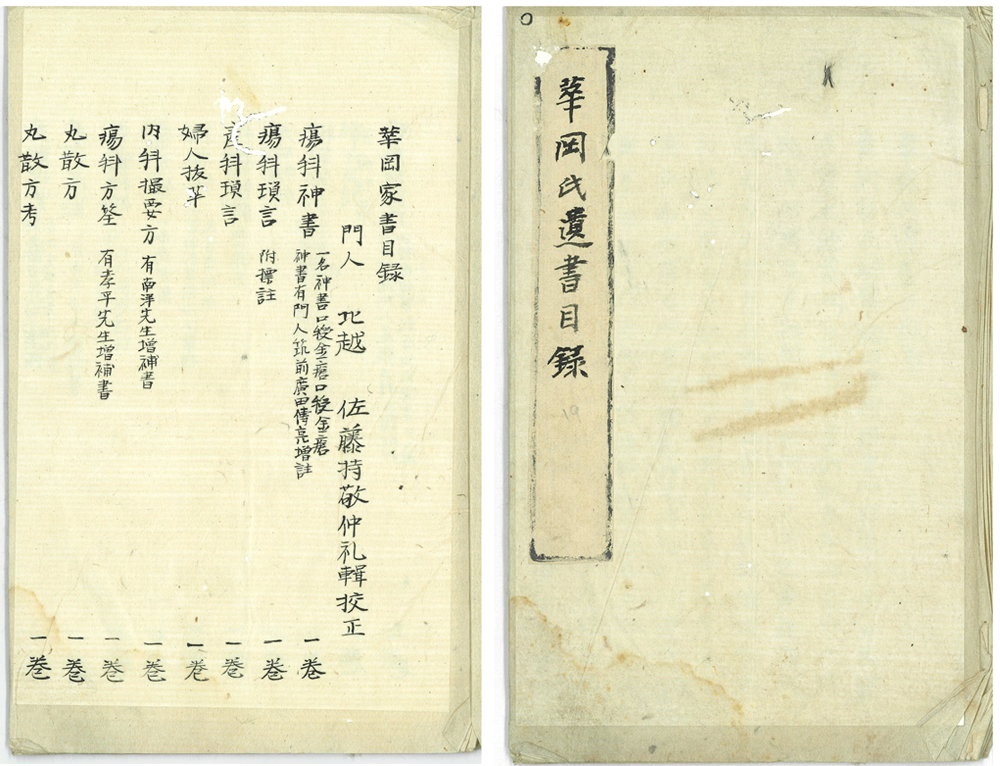

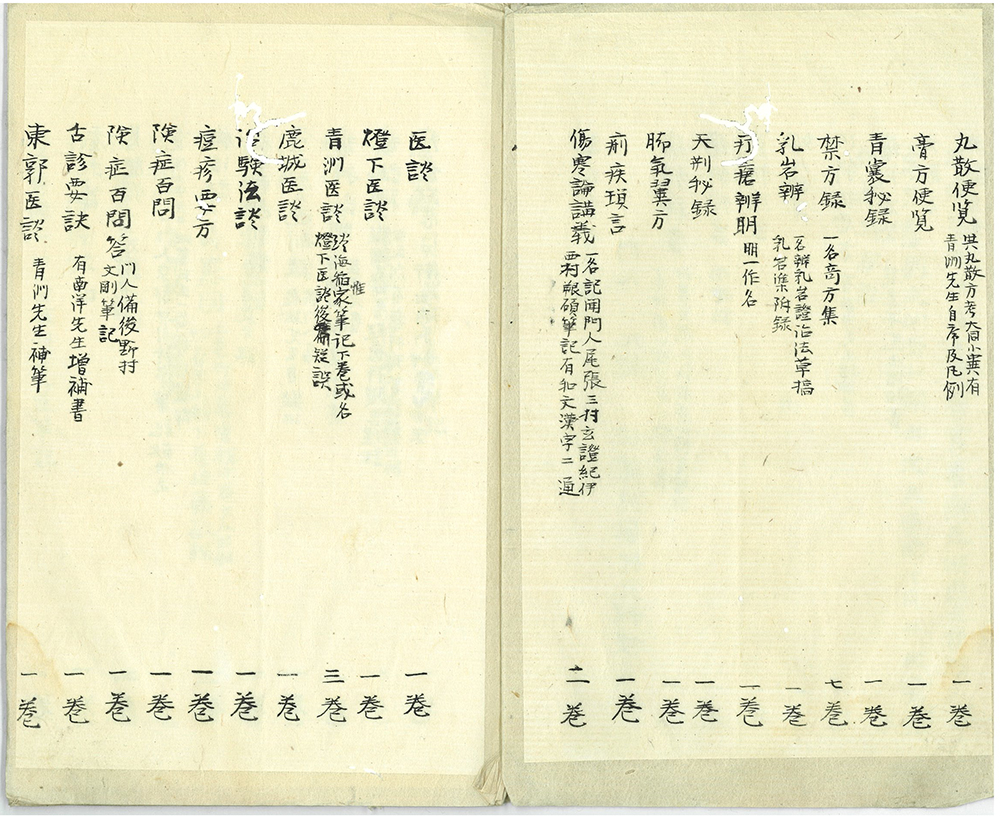

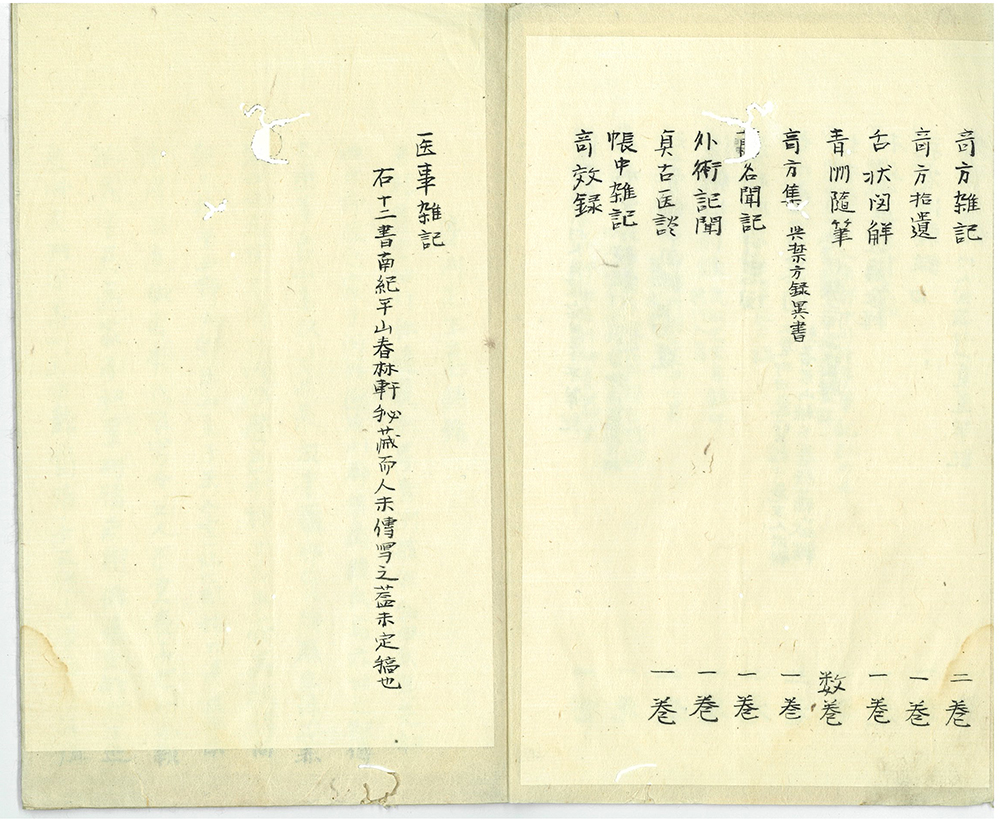

恐らく筆写当時、完成した原書が存在し、それを筆写したと思われます。文久辛酉(文久元年1861年)9月に門人佐藤持敬の記した「華岡氏遺書目録」には【乳岩治験録】があります。(注6)

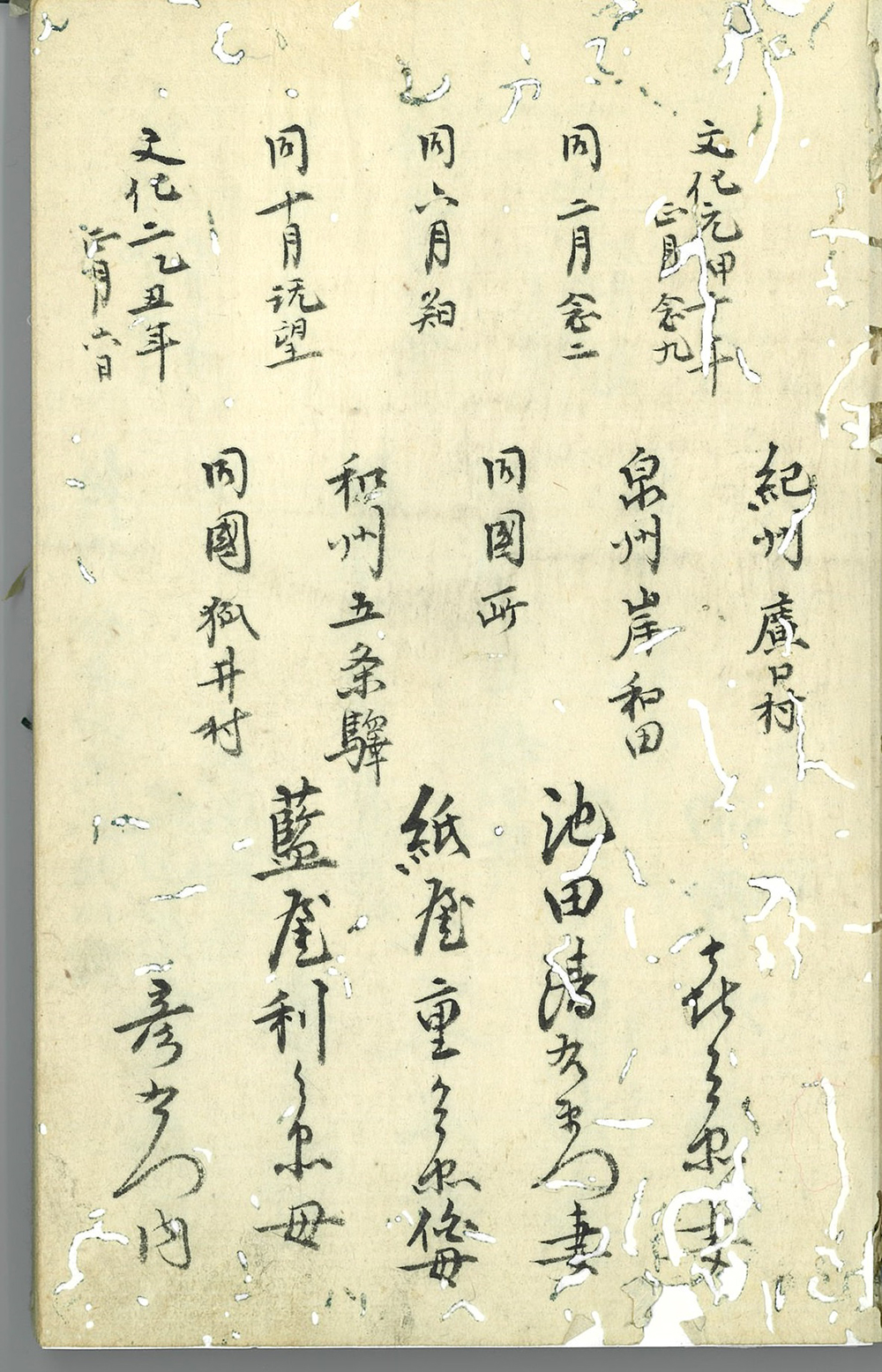

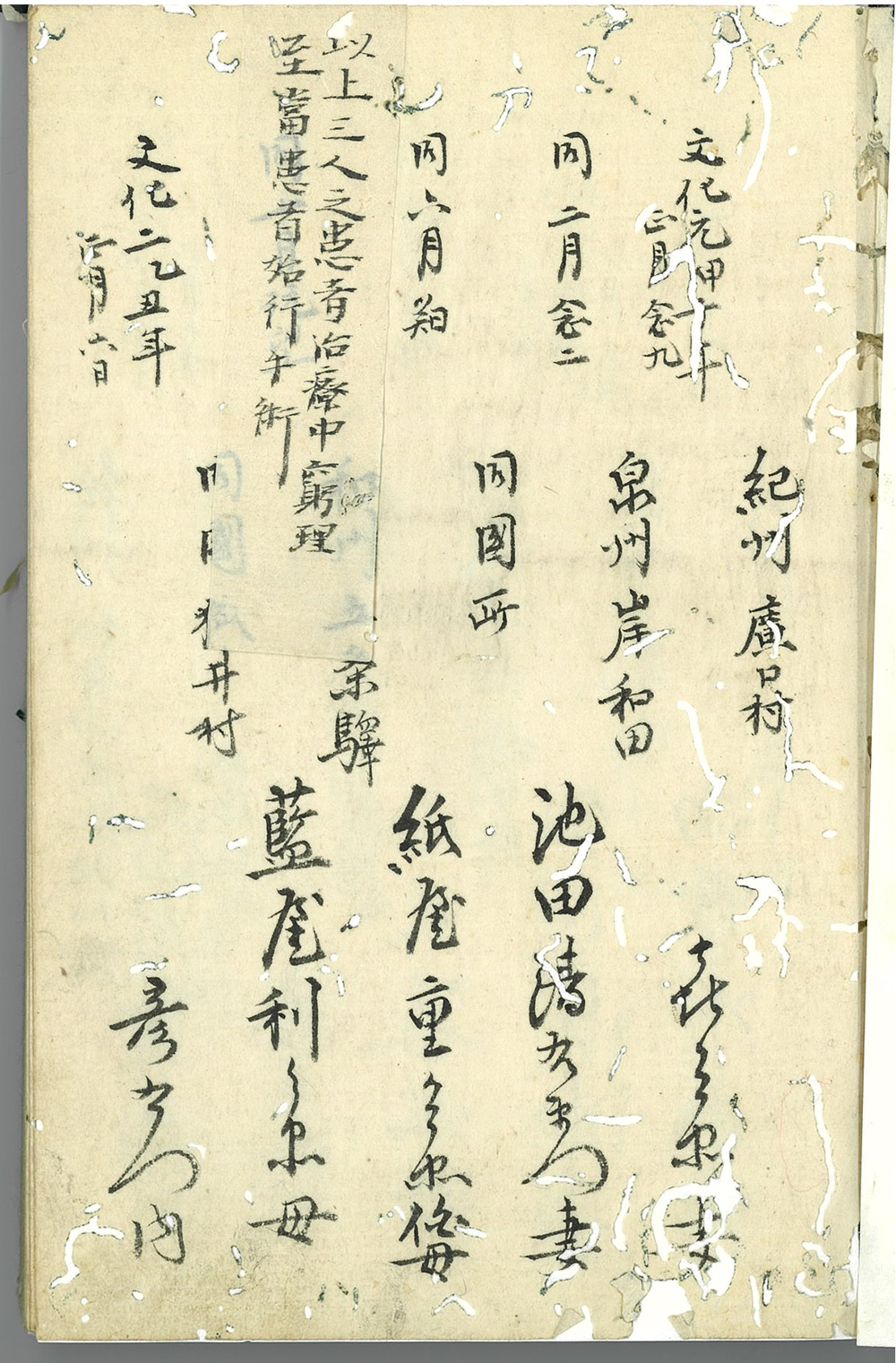

更に明治20年7月の“華岡所蔵本一覧”にもある事から明治20年には現存していたことがわかります。(注7)

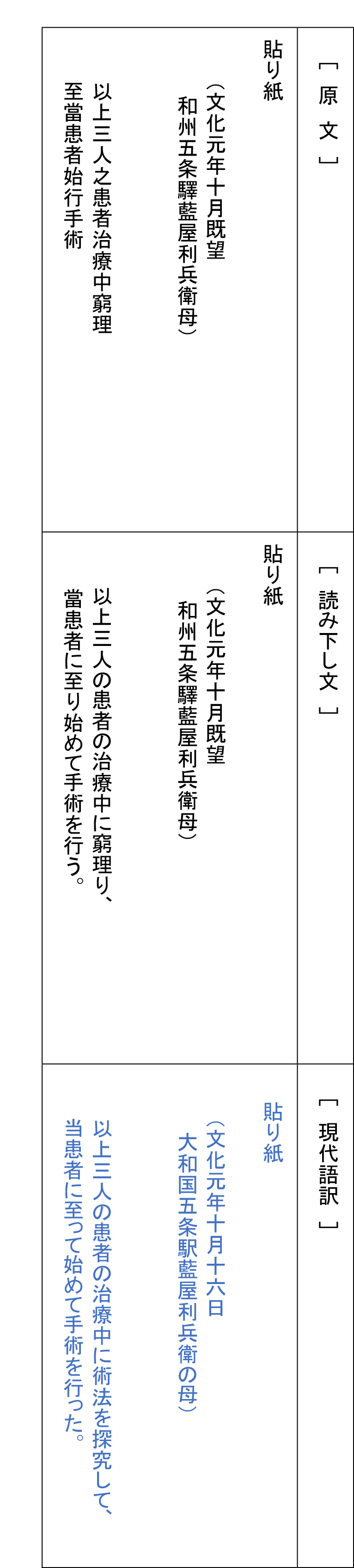

筆者が国会図書館で調査した処、【乳巖治験録】は天理大学図書館にしか現存しないという事でしたので、天理大学図書館に貴重本写真複写をして頂き拝見した処、かなり原文の手直しが見受けられたことから、同館所蔵本は最終完成前で青洲本人が相当推敲した現物と思料されます。(注8)それを見ると端的に青洲の強い思いを推察できる箇所は最初の4行目にあります。すなわち推敲前の天理本には患者名は藍屋利兵衛母齢六十だけであったがその横に名勘と追記があり、始めの下書きでは記載していなかったが、推敲した時、患者である勘さんの勇気ある覚悟によって初めての手術ができた事に青洲が思いをはせ(注9)、その名を特に記したと思われます。

推敲の過程がよくわかる推敲本および完成書は、青洲が大事に所蔵していたものと推察されますが、現在本家にはこの筆写した原稿用紙版しか残っていません。

また、天理大学図書館所蔵本には【呉氏文庫】という印章が押されていますが、どういう経緯で呉氏へ渡ったのかは不明です。

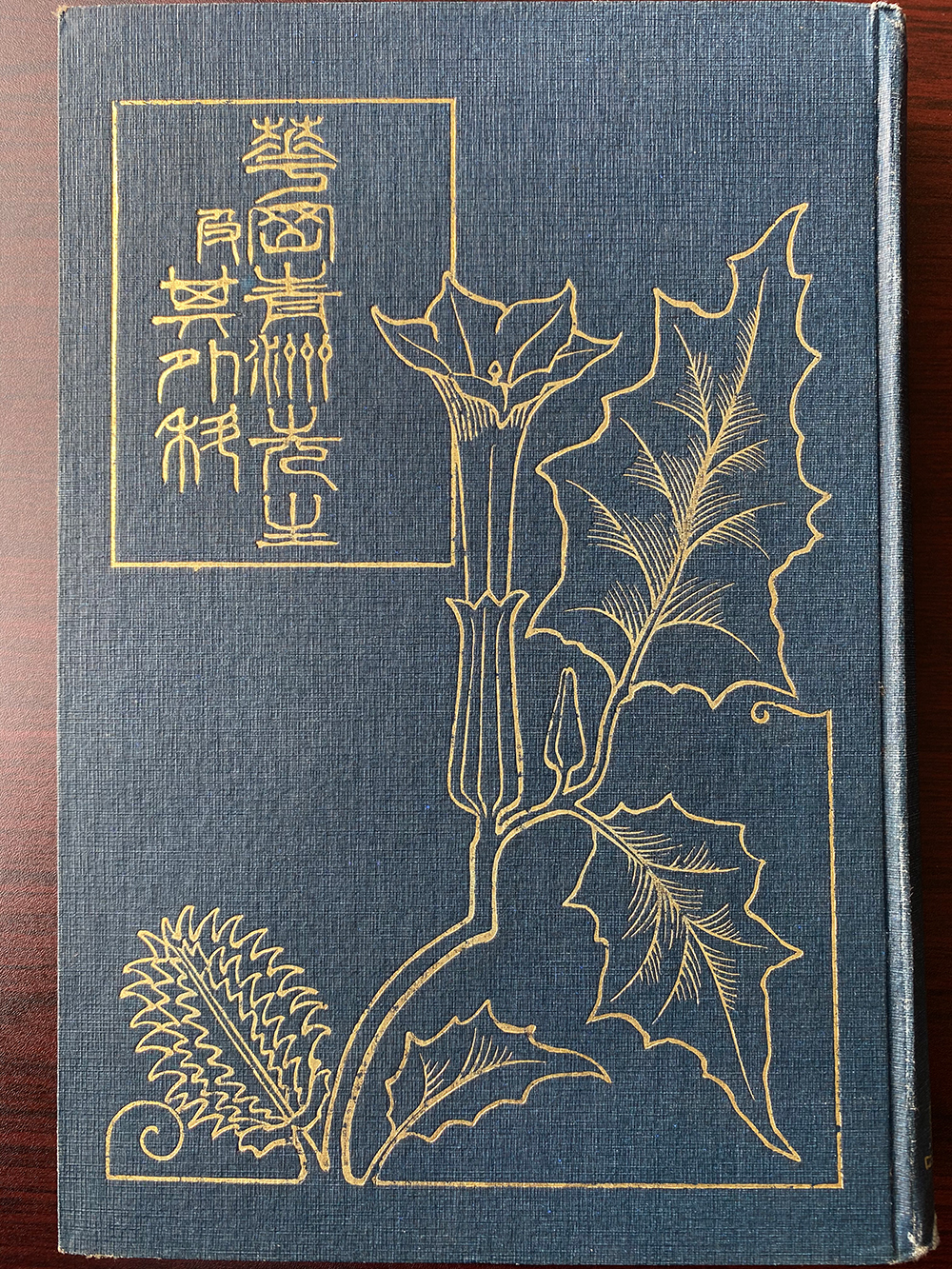

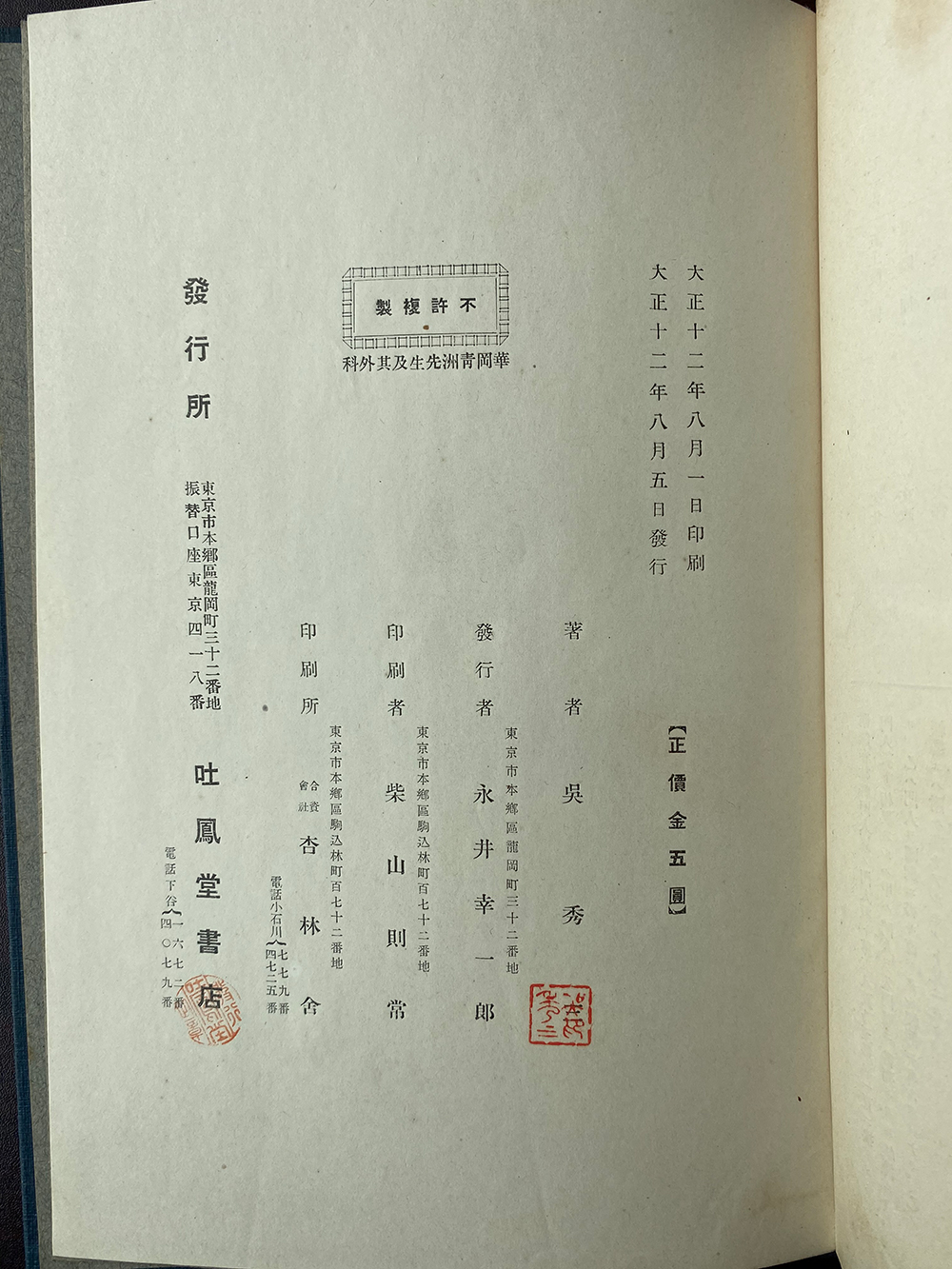

東京帝国大学医学部の呉秀三教授が大正12年に『華岡青洲先生及其外科』と題し全560ページの大作を発刊しましたが(以下呉本と称す)、その時の華岡家は6代隨賢の貞次郎が戸主の時代で、この呉本にも度々“華岡貞次郎君所蔵”と記された書・文書・手術器具などが登場します。

ところで《青洲逍遥 第2回》で紹介した通り、貞次郎の父(5代隨賢)は明治15年7月に40歳で死去しており、又母も同年3月に死去してますので、当時4歳の貞次郎はその後祖母(八重=4代隨賢妻)の元で育ちました。

恐らく貞次郎は曾祖父である青洲(3代隨賢)の偉業を祖母らから折りにつけ聞き及んでいたことでしょう。然し呉本ができる前は、伝記本としてもわずかであり、(注10)貞次郎は呉本によって初めて知り得たことが多々あったことと思われます。

ここで1つの推論ですが、その頃貞次郎の手元には『乳巖治験録』の完成した本書とその前までに推敲していた推敲本の2冊があり、

初めての本格的な青洲研究本の完成を喜び、また氏のご苦労を慰労・感謝して、貞次郎が呉氏に推敲本を贈呈したと考えることもできますが、これはあくまで筆者の大胆な仮説です。

また、別に完成書が存在していたと考える根拠の1つは、《青洲逍遥 第8回》に記した原稿用紙版の翻刻の赤線囲みにしているところの天理本との異同をご覧ください。

推敲過程が判る天理本のそのままでもなく、また完成箇所だけを筆写したのではない証左と考えられます。(注11)

本家には和歌山医学会やそれ以外の原稿用紙に転写した沢山の文書があります。(注12)

和歌山医学会は第1号会誌を明治43年に発行している(注13)のでそれ以降恐らく大正12年8月以前までの10年間位の期間にこの“乳巌治験録”は筆写されたものと思われます。

どうして筆写時期を推察できるかは《青洲逍遥 第8回》に写真で示した原稿用紙版の乳巌治験録の最初の1枚をご覧ください。手術年を文化2年と後で付け加えた形跡が見られますが、付け加えたのはその年次を活字で記した呉本の影響と思われます。

つまりこの筆写版は明治43年和歌山医学会設立後から呉本の発行年の大正12年8月5日(注14)より前の期間に筆写したことになりましょう。

それにしても貴重な完成書が所在不明なのは残念です。

- 注1

- この年月日確定の経緯詳細については後の回で詳述する。

- 注2

- 青洲自身が若い時に学んだ京都の漢方医家の吉益南涯(1750~1803)に師事させていることは次の手紙で実証される。そのほか誰に師事したかは書肆探索中。

日本医史学雑誌第47巻2号に掲載の『吉益家門人録』によれば華岡鹿城は〈寛政12年1800年3月花岡栄二 紀州名手〉と記載あり。

- 注3

- 寛政3年(1791年)入門の林・毛利、享和2年(1802年)入門の倉内・街、文化元年(1804年)入門者は12名いるが今城のみが名を記しているので同期代表か、それとも前年の享和3年(1803年)入門は6名であるが誰も記名者がいないことからして、現代と違って修業年限が決まっているわけではないので 1805年正月に在籍していた門人がこの文書に連名している者達だけであるかもしれない。(門人録には卒塾年月日の記載はなし。)

今城ではなかろうかと推察できますが如何でしょう。

- 注4

- 因みにこの弟を青洲は自分の養子にもしている。 文化2年当時青洲の実子長男は6歳になったばかりである。《青洲逍遥 第4回》

- 注5

- 乳巌治験録によれば手術を決意したのは手術日より40数日前、すなわち8月末から9月初めと推測できる。

- 注6

- この場合の遺書は“残された書”という意味合いである。

- 注7

- 本家に伝わる明治20年7月当時の所蔵本一覧の沢山あるページから抜粋

- 注8

- 種々の完成書類は《青洲逍遥》第2・4・6回を参照。

- 注9

- 乳岩姓名録では藍屋利兵衛母の前に3人の名が記されているが、藍屋利兵衛母の銘記の上に付箋が貼付されていて、それによると前の3人は手術をしていないことが判る。

- 注10

- この本が青洲研究の初めての本格本である。青洲が記載されている本は江戸時代には宇津木昆台(1779~1848年)著作『日本医譜』や浅田宗伯(1815~1894年)著作『皇国名医伝』また明治37年富士川游『日本医学史』があるが、いずれも歴史上の日本の医者の総覧というべきもので、華岡青洲に割いているページは少しである。

従ってこの本が青洲研究のいわばバイブル的存在となっている。 - 注11

- 天理本は『勘』となっている。(『如』の字の上に紙を貼って『勘』と書いているように見える)勘であれば“和漢経験の術無きを勘(かんが)うるに何(いかん)”となり、やや不自然な感じを受ける。どうして不自然な文章になる言葉に代えたかは不明。

- 注12

- 毛筆筆写本は記録がないが、どこかに寄贈したものと思われる。

- 注13

-

- 注14

- 呉 秀三著作の表紙と奥付

(文責:華岡青洲文献保存会代表幹事 髙島秀典)