第七回

青洲の医の哲学

『内外合一』『活物窮理』とは

その2 『活物窮理』

青洲が折につけ弟子に対して訓令した金言に『内外合一』『活物窮理』の2句の熟語がある。

前回に引き続き青洲最大の金言=その言葉の解釈・解説を試みよう。

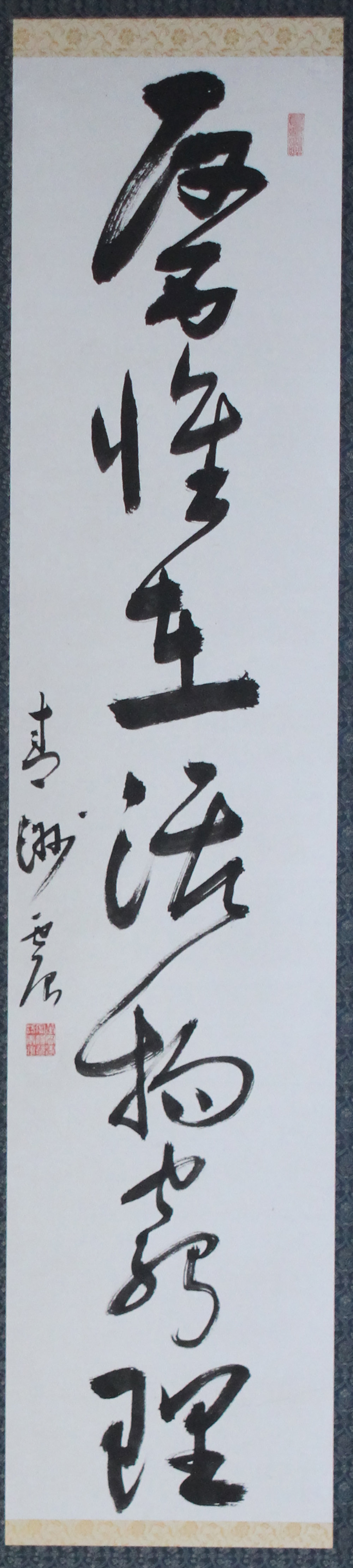

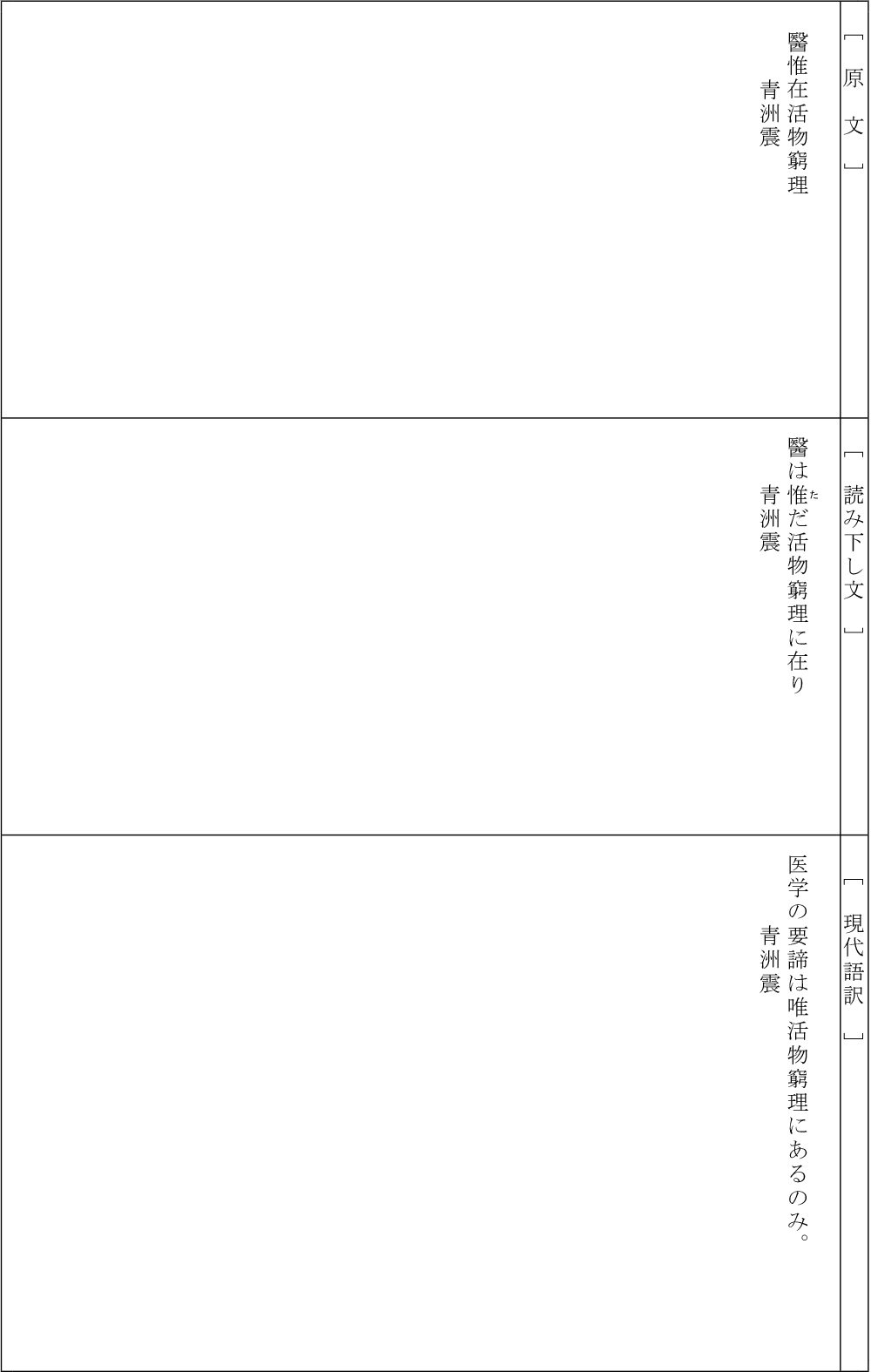

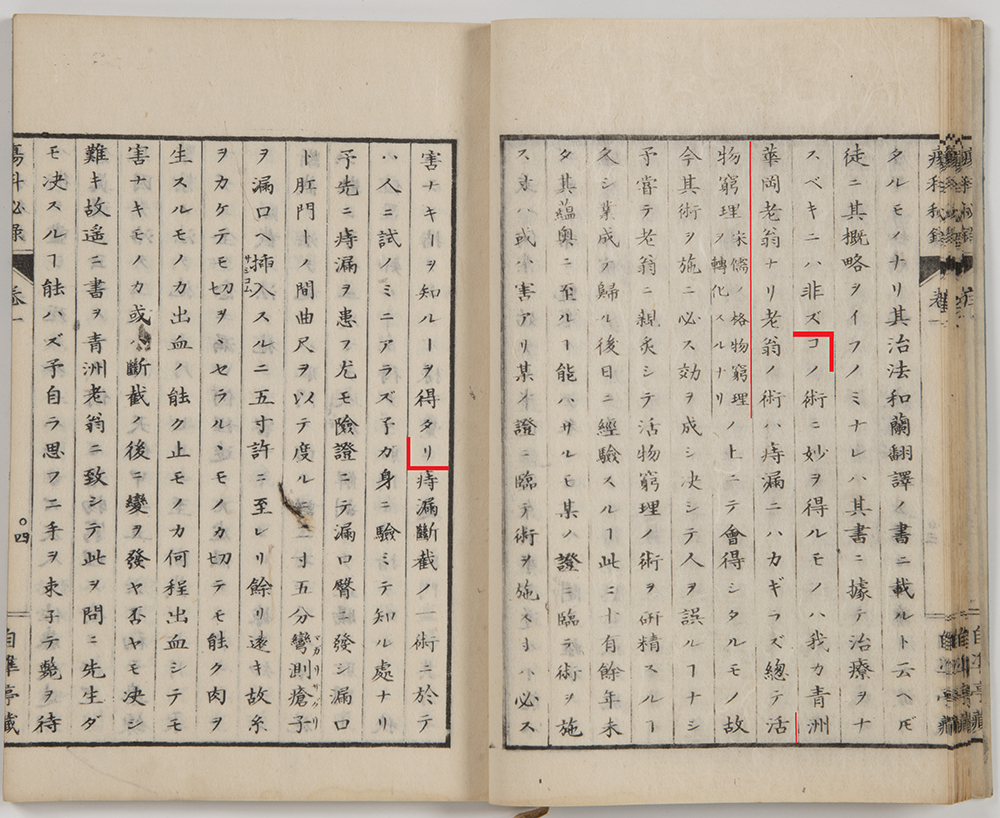

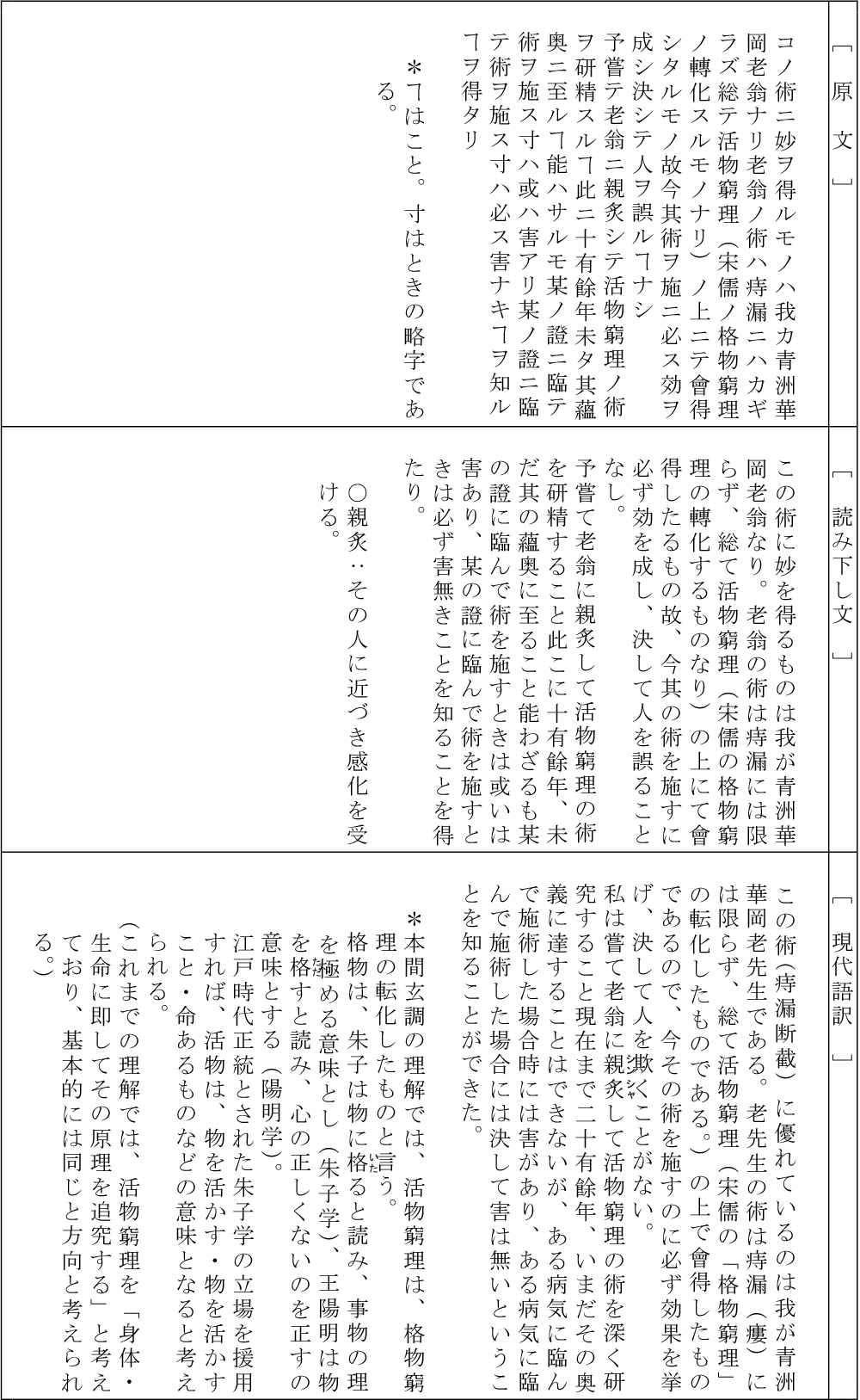

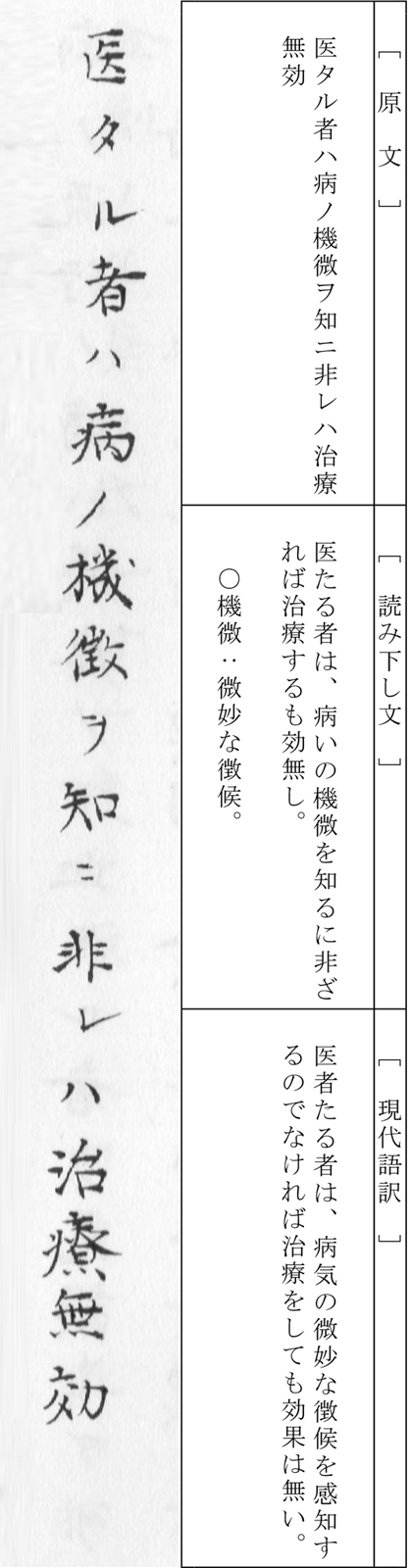

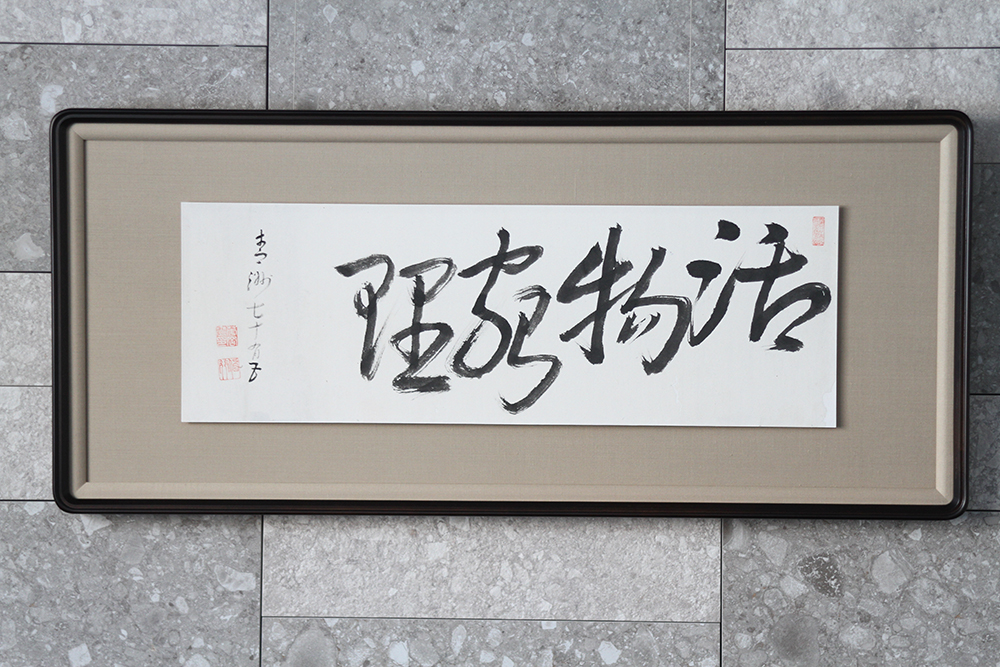

まず、前回に続き、青洲自筆の書をご覧いただこう。

今回は 右の掛け軸の現代文訳を記そう。下に拡大する。

では「活物窮理」とは何か。

「物を活かして理を窮める」(2020年12月のNHKのTV放送『先人たちの底力 華岡青洲』でのテロップ解説による。)という字句通りの解釈をする考え方もあるが、漢籍に精しい青洲はもう少し違った意味合いを持たせたのではなかろうか。

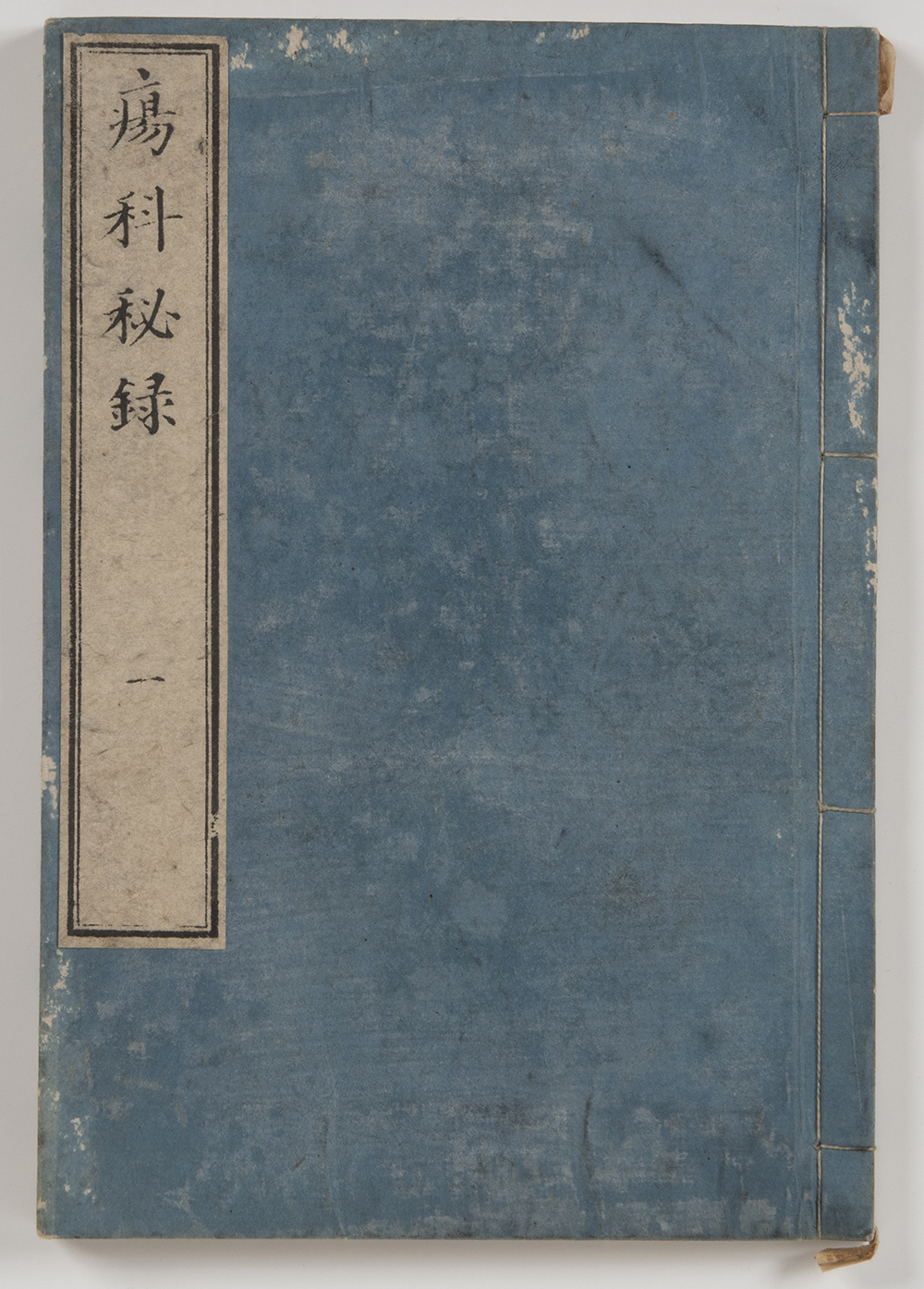

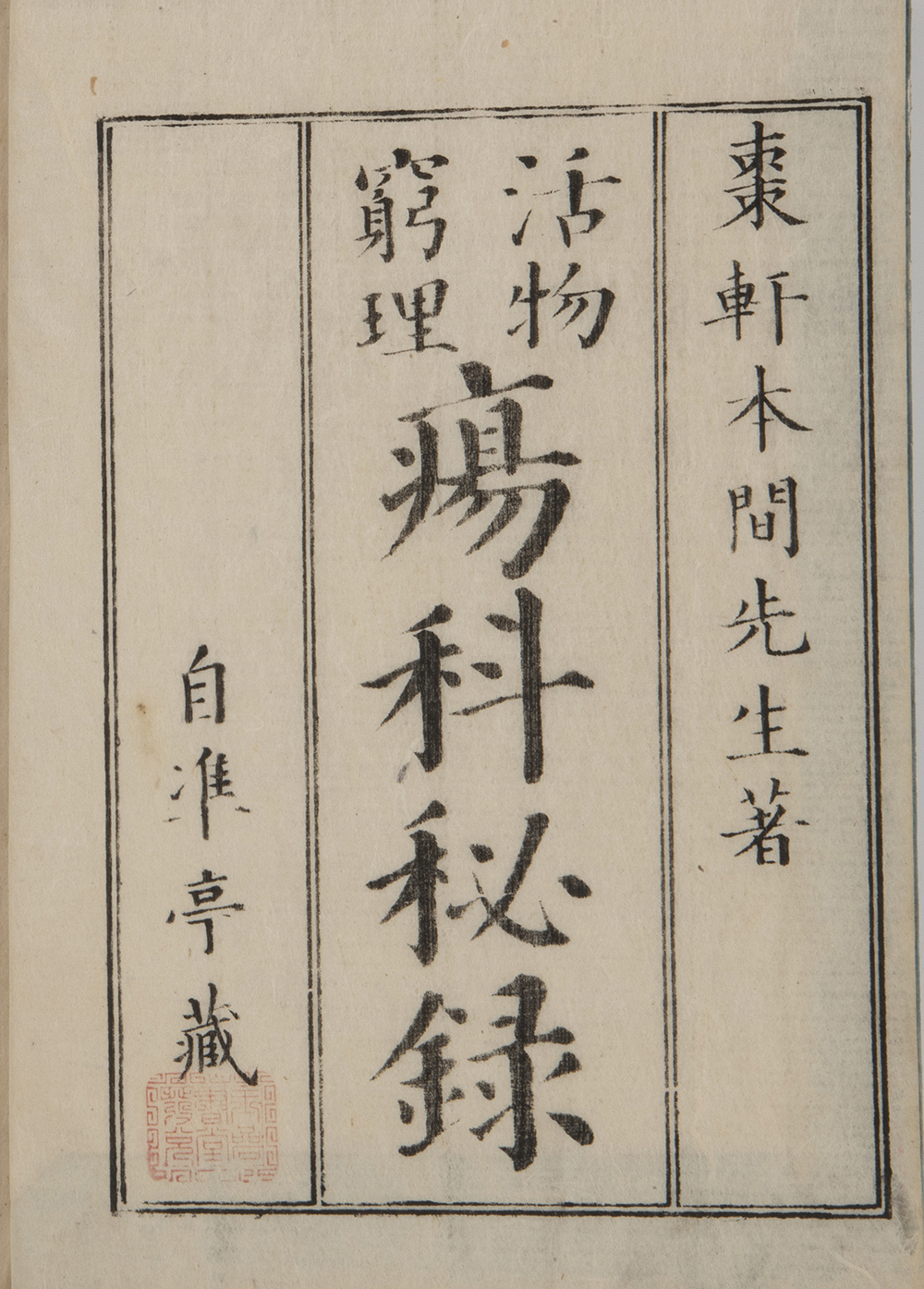

青洲の弟子の本間玄調(棗軒)はその治療方法など本来青洲が門外不出としている事などを彼がその弟子に口述しかつ『瘍科秘録』『内科秘録』等の題名で口述録を出版しております。

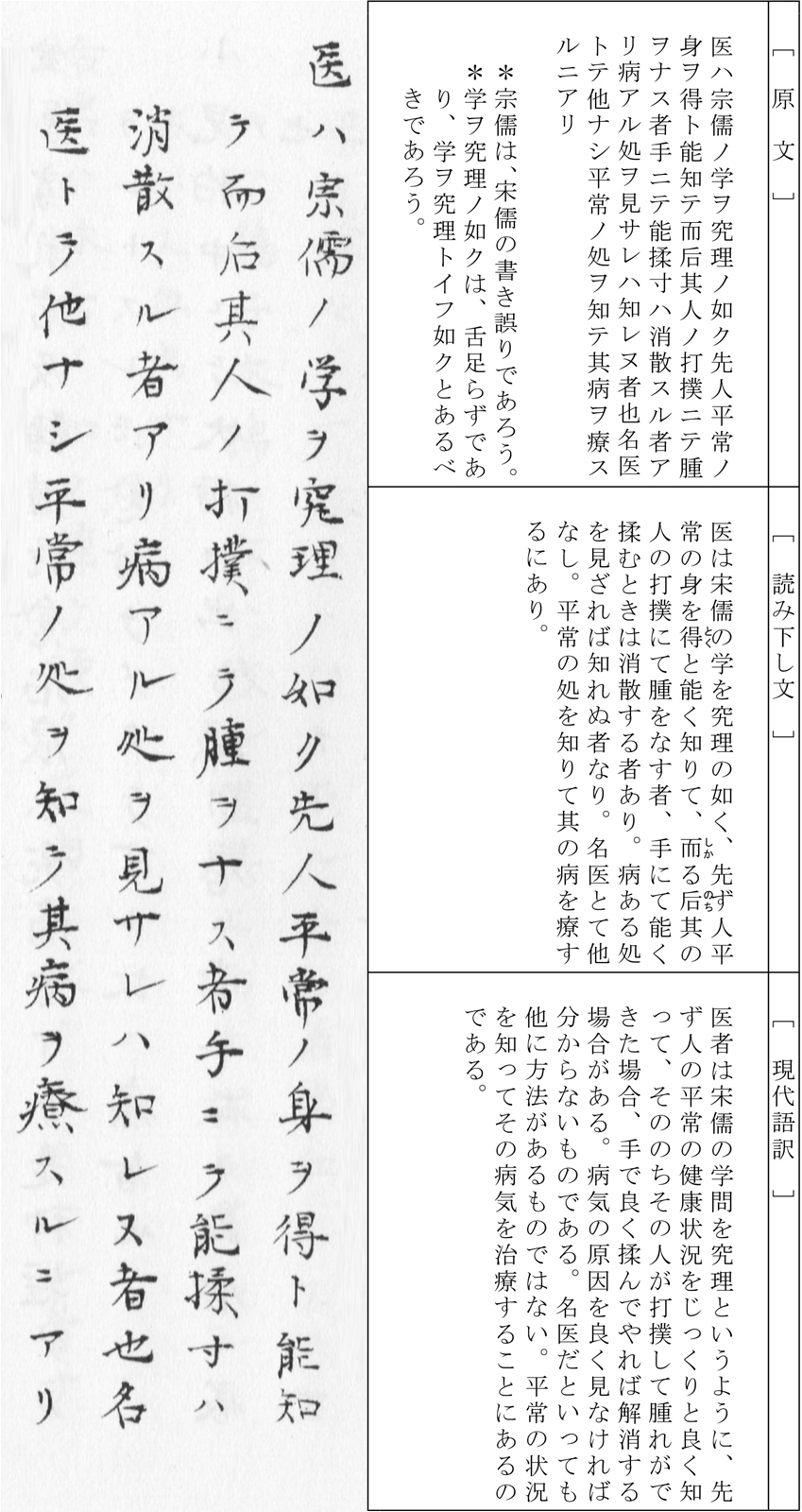

その中で、『瘍科秘録』の巻頭に“活物窮理 瘍科秘録”と題していて更に文面にて活物窮理の説明として“宋儒の格物窮理を転化するものなり”と明記している。

注:宋儒(宋の儒家=この場合は朱熹のことを指す。)

本間玄調(棗軒)は儒学者が唱える“格物窮理”から青洲が“活物窮理”の名言を導き出したと述べている。

そこで当時の知識人の漢籍の素養を少し考えてみよう。

まず活物窮理は儒学の四書五経の四書の一つに『大学』があり(ほかは『論語』・『孟子』・『中庸』)、『大学』の中に格物致知とあり、その意味について朱子学を興した南宋の儒家である朱熹(1130~1200年)の解釈を諸橋轍次氏(「儒学の目的と宋儒(慶暦至慶元百六十年間)の活動」の論文で1929年文学博士取得)は、大修館書店昭和30~35年初版の大漢和辞典全13巻の4・6・8巻で以下のように解説している。

“蓋し格物とは窮理であり、吾が知を致さんと欲せば事事物物に就いて其理を窮め、今日一事を窮め、明日も亦一件を窮め、力を盡して研磨せば、一旦豁然として開通するところあり云々と言って、格は至る、物は事、事物の理を窮めて、知識を集積するの謂ひであるとした。”

“また、窮理とは、広く事物の理を窮めて、正確な知識を獲得することを言い、一事一物の知識を窮め、そこに一貫する原理を見出すことである。”

“天下理外のもの無しと説き、今日一件を了し、明日一件を窮め、久しき学問を経て、ついに脱然貫通するところありと説いた。”

次に、京都大学名誉教授(東洋史―中国思想史)島田虔次氏は昭和42年初版の岩波新書『朱子学と陽明学』で以下を述べている。

“朱子は、「格物致知」を解釈した部分は既に散逸してなくなっているものと認め、自分であらたに起稿してそれを補った。

これが即ち「格物に関して朱子の補った伝」つまり格物補伝で、内容は「致知ハ格物ニアリ」というのは、吾の知を致そう(完成しよう)と思うならば、物(=事・物、以下おなじ)に即してその(物の)理を窮めなくてはならぬ、という意味である。というのは、人間の心というものは霊(妙)なるもので、知(認識作用)を有しないものはないし、一方、天下の物で、理を有しないものはない。ただ、理の窮め方に不充分な点があるので、知も不完全な所がある、のだ。されば学問者をして、天下のあらゆる物に即して、既知の理を手掛かりとしてますます窮めていき、ついには極致まで行くように努力させる、というのが『大学』の教えの第一課なのである。長い間努力しているうち、いったん、豁然として貫通したあかつきには、事事物物の表裏、精粗、すべて把握せられ、吾が心の全体(本来完全なる本質)、大用(偉大なる作用)、みな明らかとなる。これが「物格ル」「知ノ至」の意味である。”

また、中国思想史の東大教授の小嶋毅氏はその著書『朱子学と陽明学』(2013年ちくま学芸文庫)で以下を述べている。

“(中略)朱熹の『大学章句』における解釈も、そうした諸説並立状況に新たに一つを付け加えるという形で登場した。

〈格〉とは〈至〉である。〈物〉というものは〈事〉と同様の意味である。

格を至、物を事と、それぞれ別の字に置き換えることで経文の意味を説明している。こうしたやり方を訓詁と呼ぶ。ここで朱熹が述べていることは、この文脈においては〈格〉字を〈至〉と同じ意味で読めということであって、いつでもどこでも〈格〉は〈至〉の同義語だということではない。後半の「同様の意味」(原文では〈猶〉)とは、厳密には異なる内容ではあるが、ここでは同じことだと理解しておけという程度の意味である。したがって、必ずしも同義語ではないが、読者にとってより判りやすい語に置き換えて説明する場合に愛用される手法である。

〈事〉とは朱熹の通常の用法においては個別具体的で多様なものごとの関係性を指して使われており、その意味では〈物〉とは別の概念である。しかし、ここで彼が主張しているのは ―彼の立場から言えば、孔子がこの〈物〉という字に込めた意味内容は― 、物とは別に事があるということではない。個別具体的なものごとに即してその理を窮めていくという意味であった。そのことを、彼は格物致知の補伝の中で明言している。“

ただ、朱子学に対してその後、明の時代に王陽明(1472~1529年)が唱えた陽明学では、“格物致知の解釈は、朱子が格を「至」と解釈したのに対して、これを「正」(ただす)と解釈する。「物」とは事であり、意の在る所である。つまり、われわれがなにかを意識するとき、意はそのなにかに在る。なにかは意の所在なのである。格物とは、そのような意味での「事」を格す(ただす)のである。”(上記島田本から引用)

“物は事で、親に事へること、君に事へることなど凡そ其の意志に依ってする事自体が物、格は正、不正をただすこと、従って、格物とは悪を去りその心を正しくすることである。”(上記大漢和辞典6巻から引用)

と朱子学とは違う解釈をしている。

朱子学的解釈か陽明学的解釈か―――当時の官学は朱子学であるがはたして青洲は如何であろうか。一体どのような考えで“格物”ならぬ“活物”を導き出したのだろう。

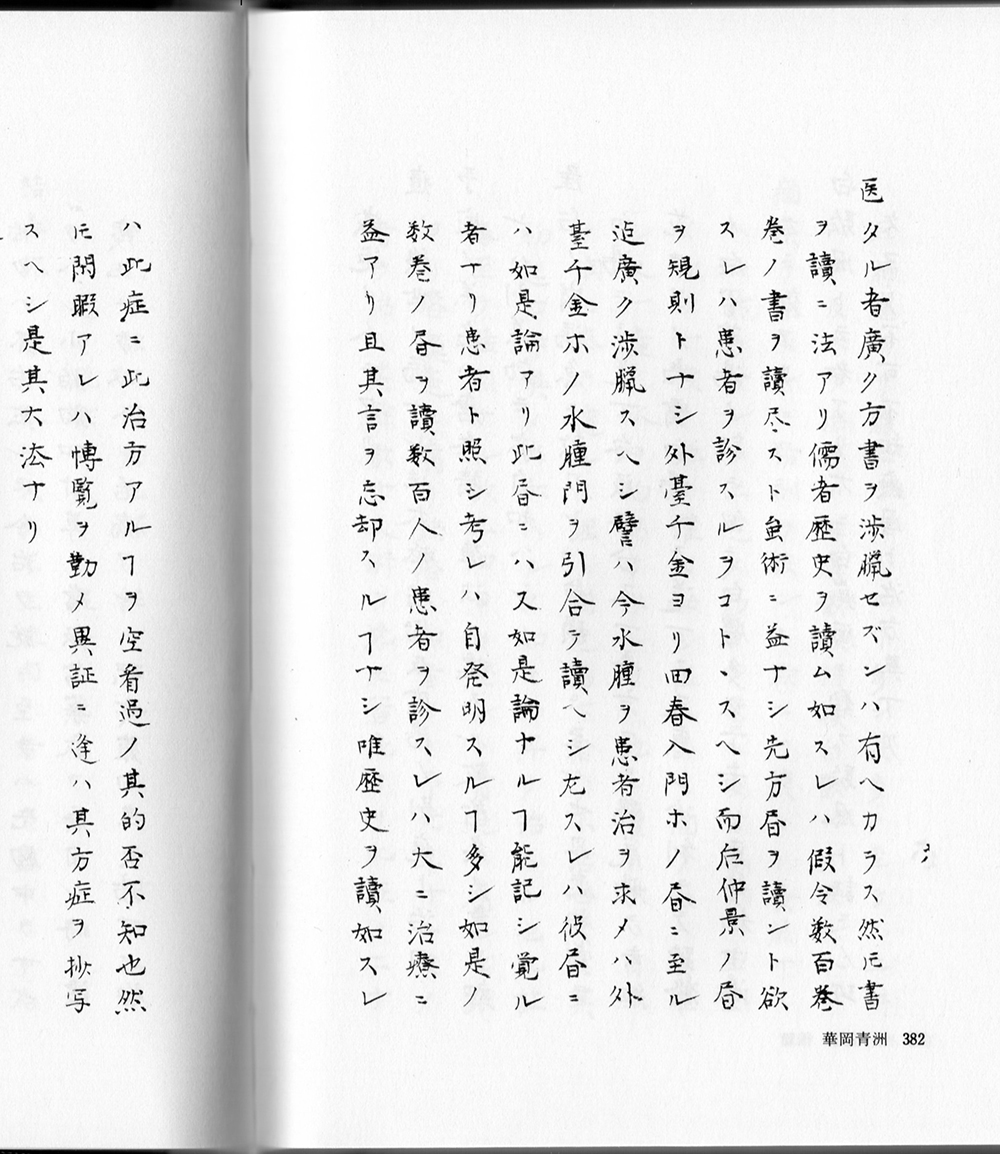

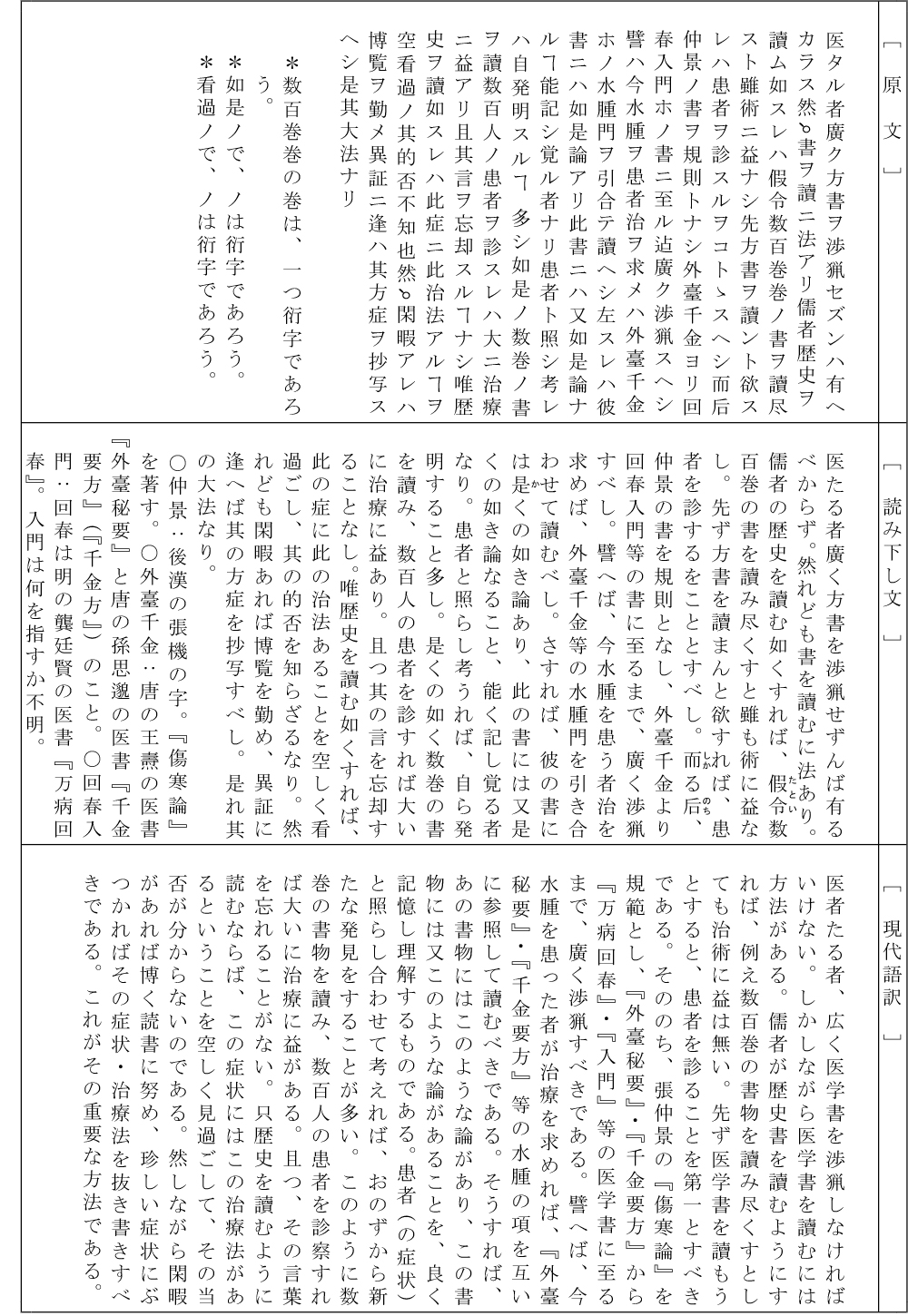

『燈下医談』という青洲が弟子に口述し弟子が書き留めた本があります。

この中にまさに青洲本人が儒学と医学の違いを明言しています。

上述の通り読書の方法を題材にしつつ、儒者との勉強方法の違いを述べ、ある意味儒者を批判しているようにも思える。医者は病人を治すためには、儒者のように数百巻の書物を読んだとしても益はなく、効率よく勉強し千差万別の患者の症状をよく診察して、その治療法を見出す事が必要であろうと。

但し、青洲は多くの儒学者とも交友を持っていたので、一概に儒者を批判したのではなく、【医者は目の前にたくさんの違った患者の症状があり、それを治すことが大事で、先ず書物の渉猟・読書が先であるという事ではない】と言っているのだろう。実際に漢方では“匙加減”という言葉通り症状によって少しずつ薬の成分量を変えている。青洲も漢方医(内科医)として、患者の症状に対する漢方薬の処方 “症例別処方箋” を述べたが、弟子たちによってその口述書はたくさん残されている。

つまり青洲は朱子学・陽明学の哲学論争には関知せず、繰り返しになるが医者はたくさんの病人・怪我人を診察して、どのように治療したら良いか、どの方法が最善の治療かを、各自が医術に関わる不断の読書等の努力による知識の獲得と経験により、患者の千差万別の病態を診て的確に実行せよ。と述べている。

また、医者の本分を同じく『燈下医談』では次のように述べている。

青洲は『格物窮理』といういわば当時の人々によく知られていた言葉(しかしながら説明しようとすると上述のようにすこぶる難解な思弁的術語)を使って、『活物窮理』と言い換えて医術の判り易い言葉にした。つまり冒頭に示した“物を活かす”という意味合いだけではなく、活物とは、生きる物、生きる事、すなわち人間そのものを現さんとしたものと考えられる。この言い換えによって青洲の主張は強い印象を人々に与え、理解され易い実践的教訓に変貌した。

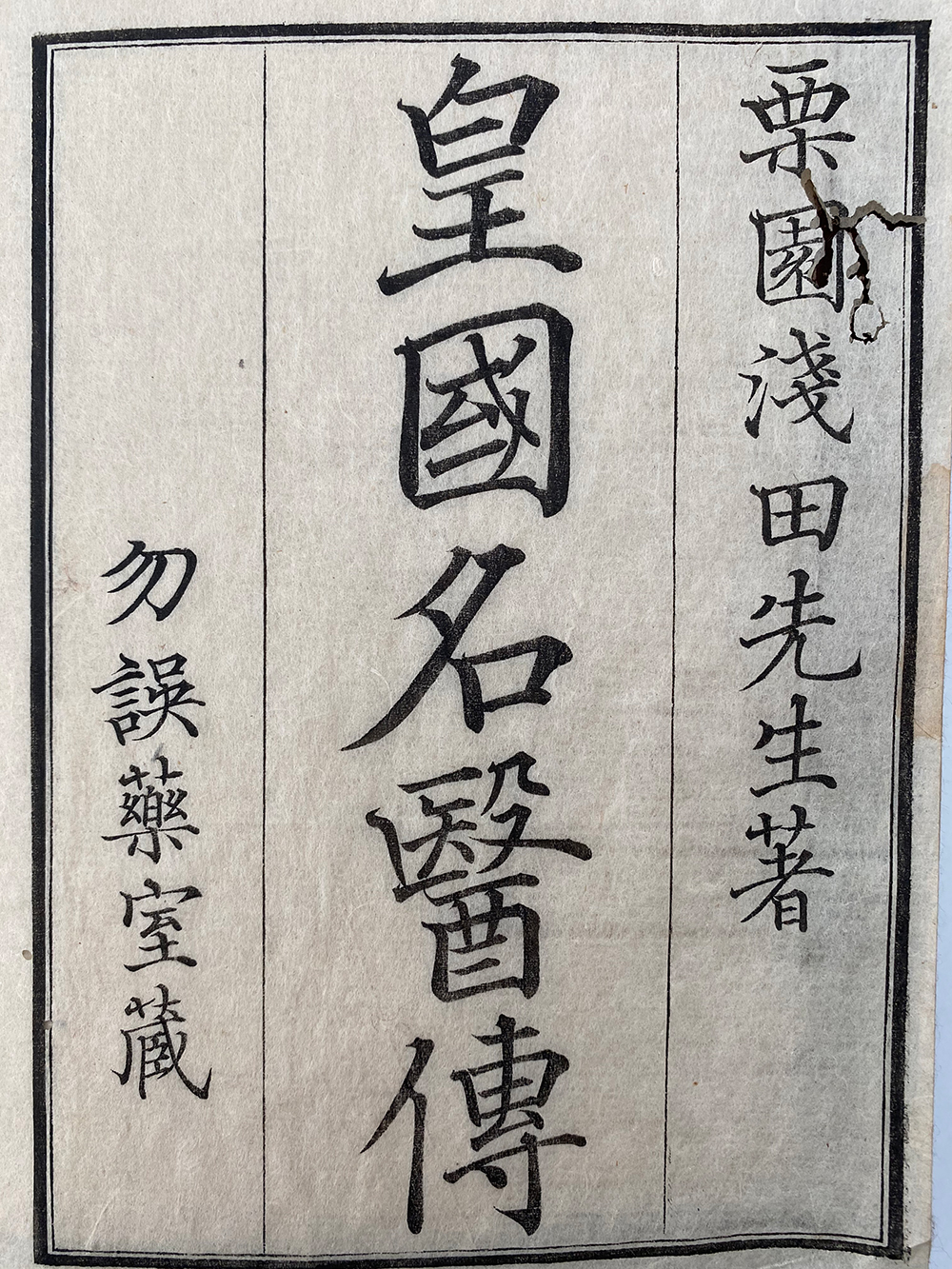

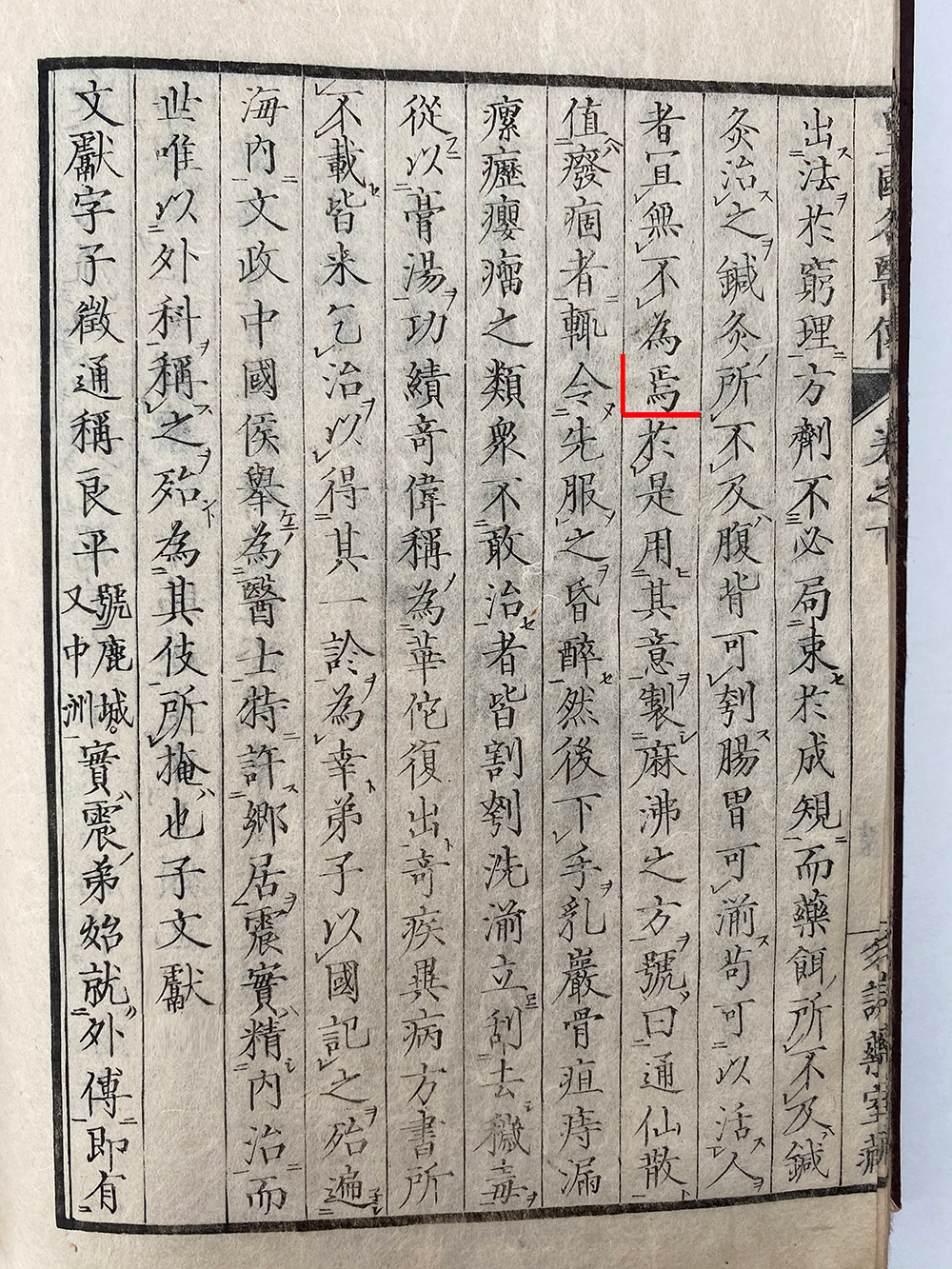

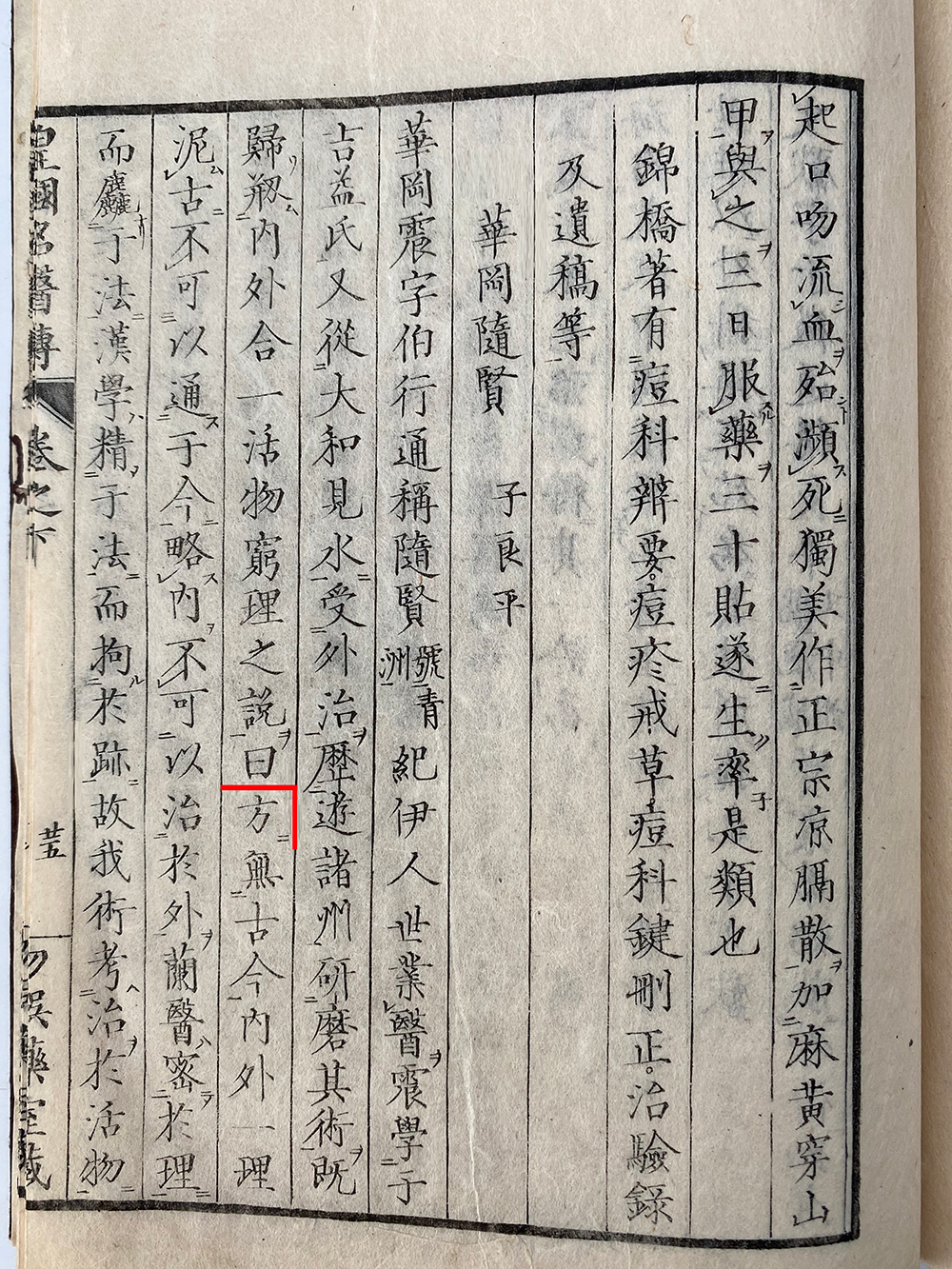

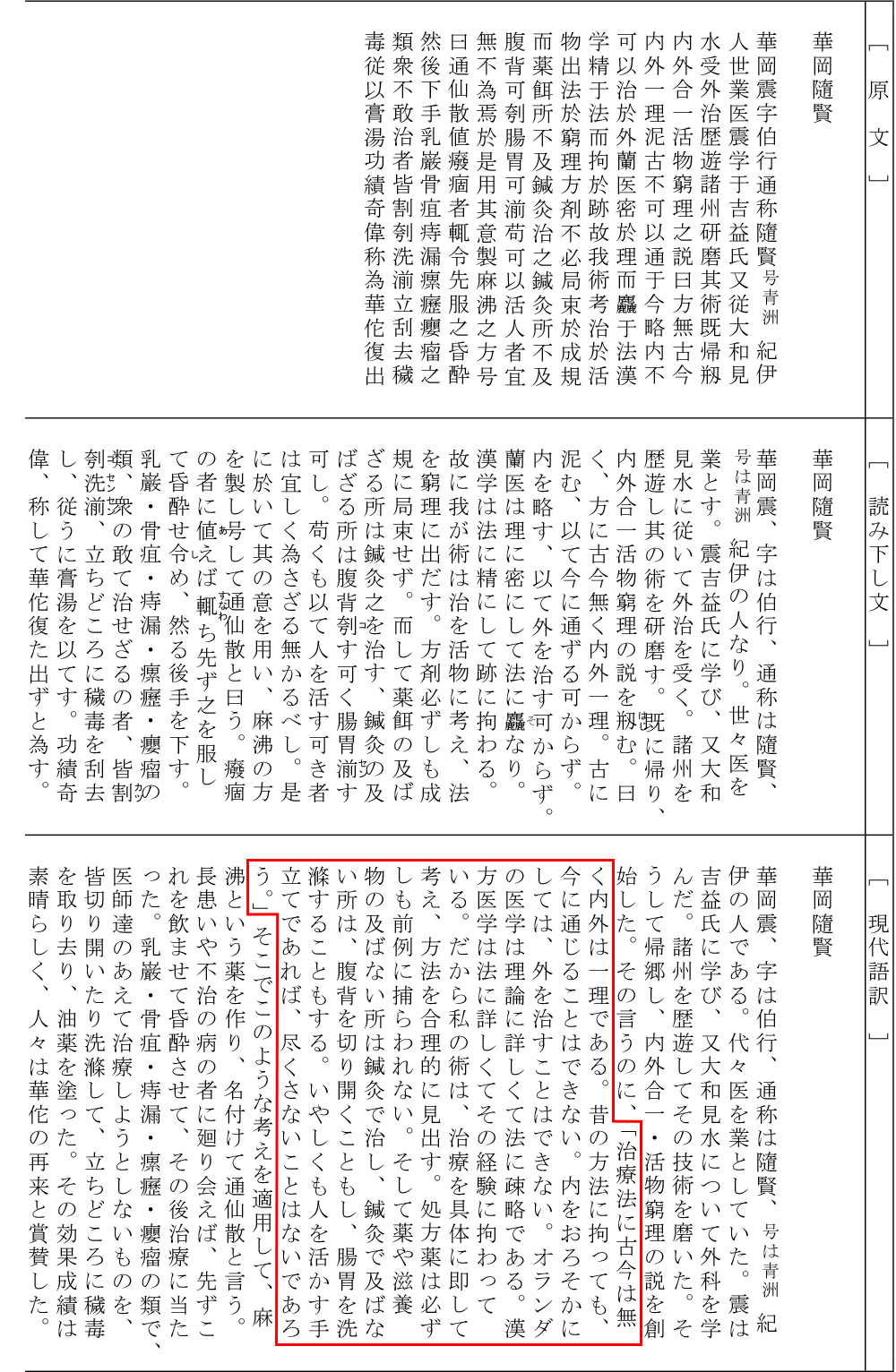

前回紹介した浅田宗伯の「皇国名医伝」の華岡青洲の項目の全文を記す。その中の青洲が述べたというところは赤線で示している。

『活物窮理』とは自分自身及び弟子に対しての金言、いや、箴言(戒め)であり、日常的には患者の症例を古今東西から渉猟・探索して、時には自ら能動的に医の道をかき分け、前例のない治療法を発見し、新しい医の道を切り開いて難病に苦しむ病人・瀕死の患者を死の淵から救い出そうと、決意しているものとも考えられることになる。

この言葉も前回の『内外合一』同様、現代医学にそのまま通ずる名言である。

《活物窮理》の扁額(右は青洲75歳時の書、76歳で青洲は没しているので恐らく青洲最後の「活物窮理」の書であろう。筆者の感想としては、少し曲がってしまっているところが、かえって味のある作品に見えるが如何…)

(文責:華岡青洲文献保存会代表幹事 髙島)