第六回

青洲の医の哲学

『内外合一』『活物窮理』とは

その1『内外合一』

青洲が折につけ弟子に対して訓令した金言に『内外合一』『活物窮理』の2句の熟語がある。

第1回から4回迄青洲の略歴や人柄また親族・春林軒発掘・患部絵巻の紹介をしてきたが、今回と次回の2回は青洲最大の金言=その言葉の解釈・解説を試みようと思う。

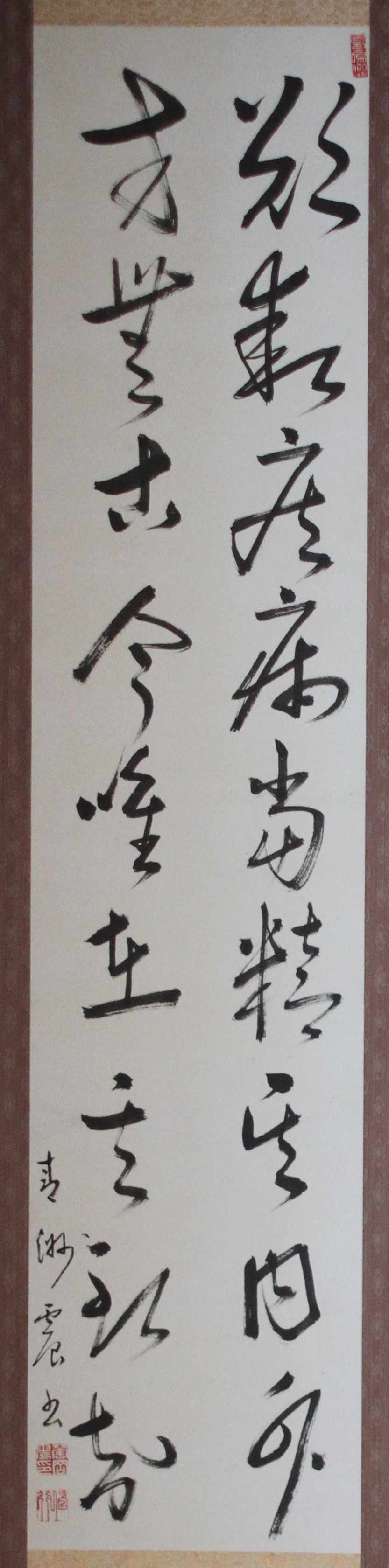

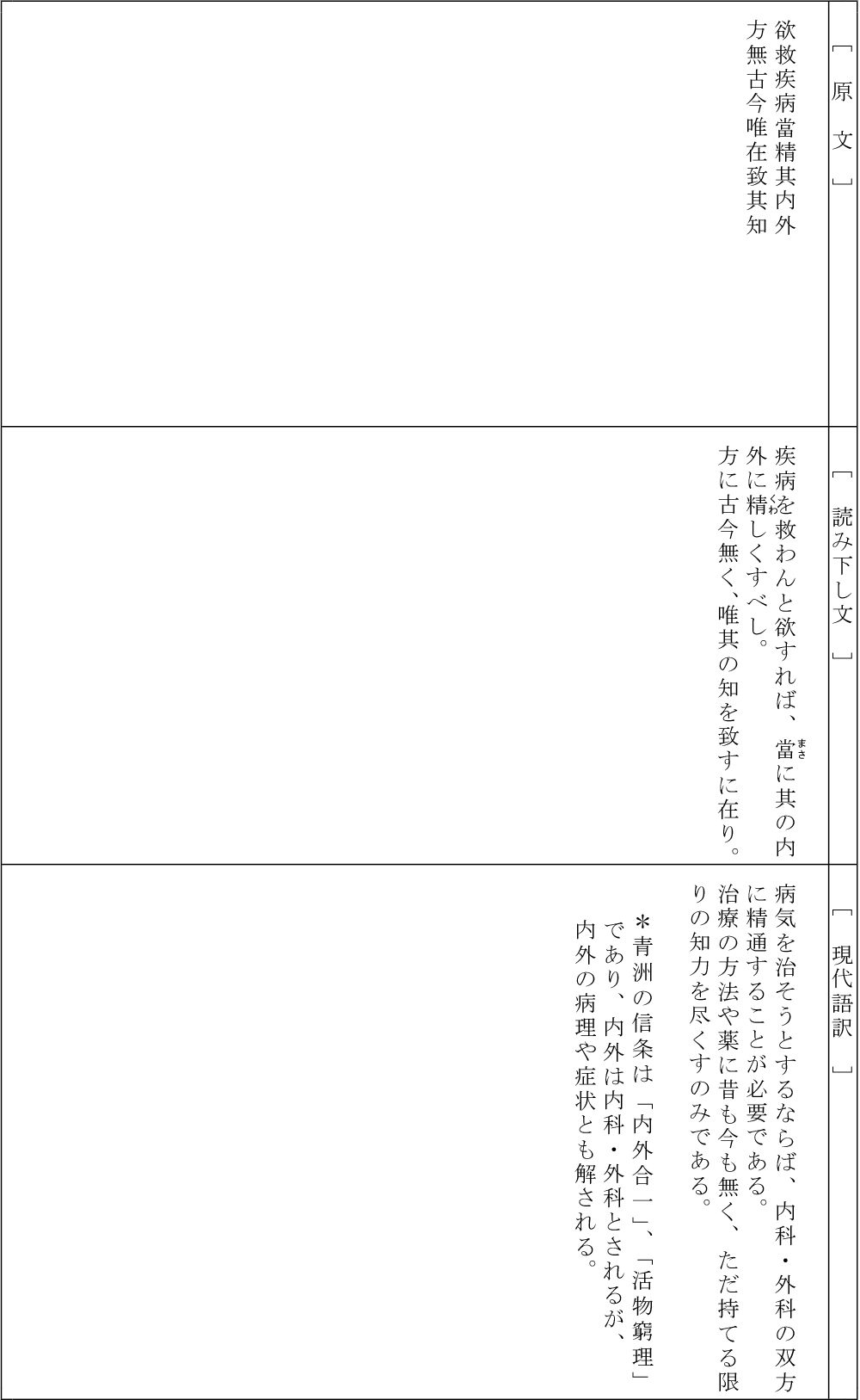

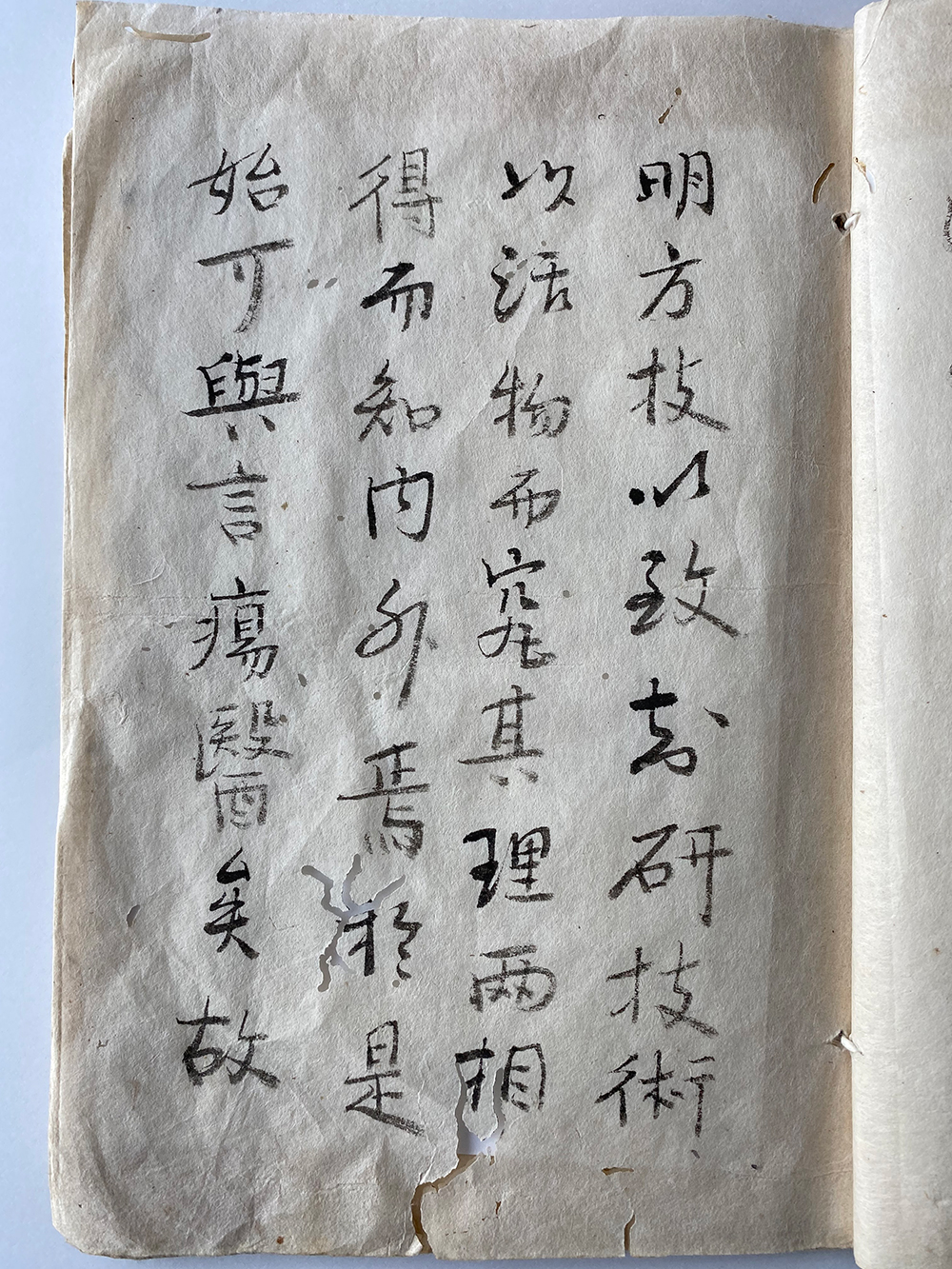

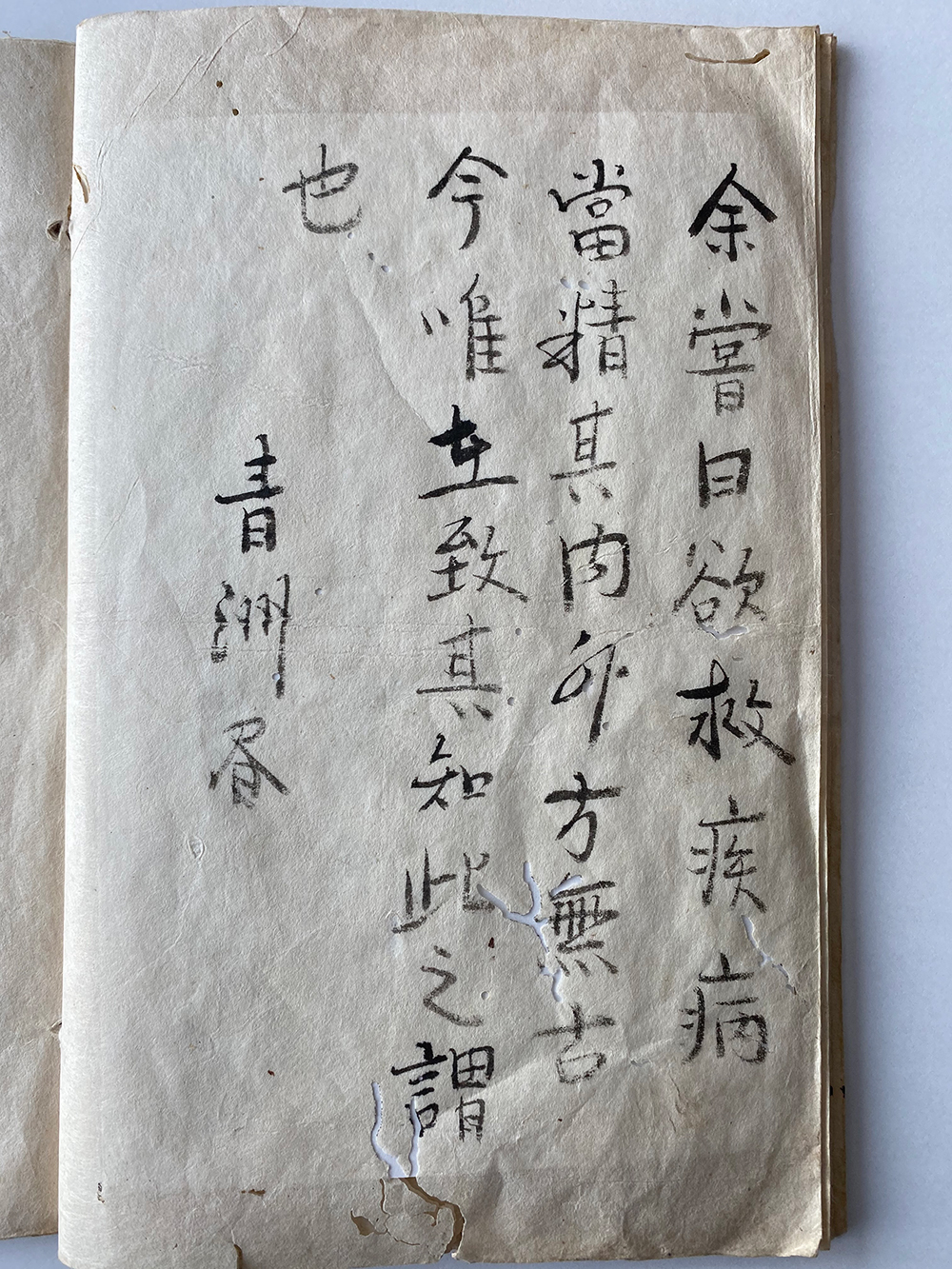

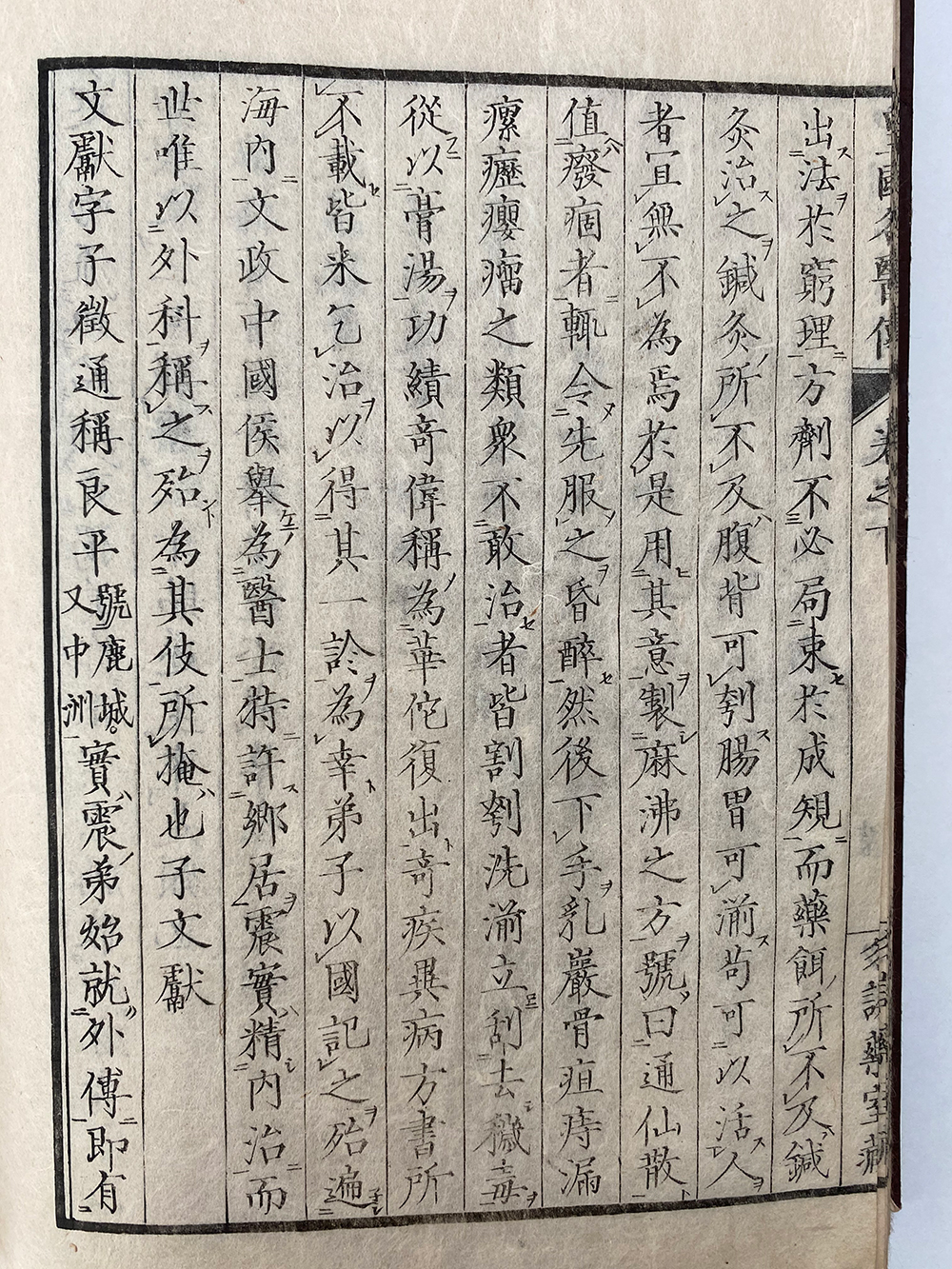

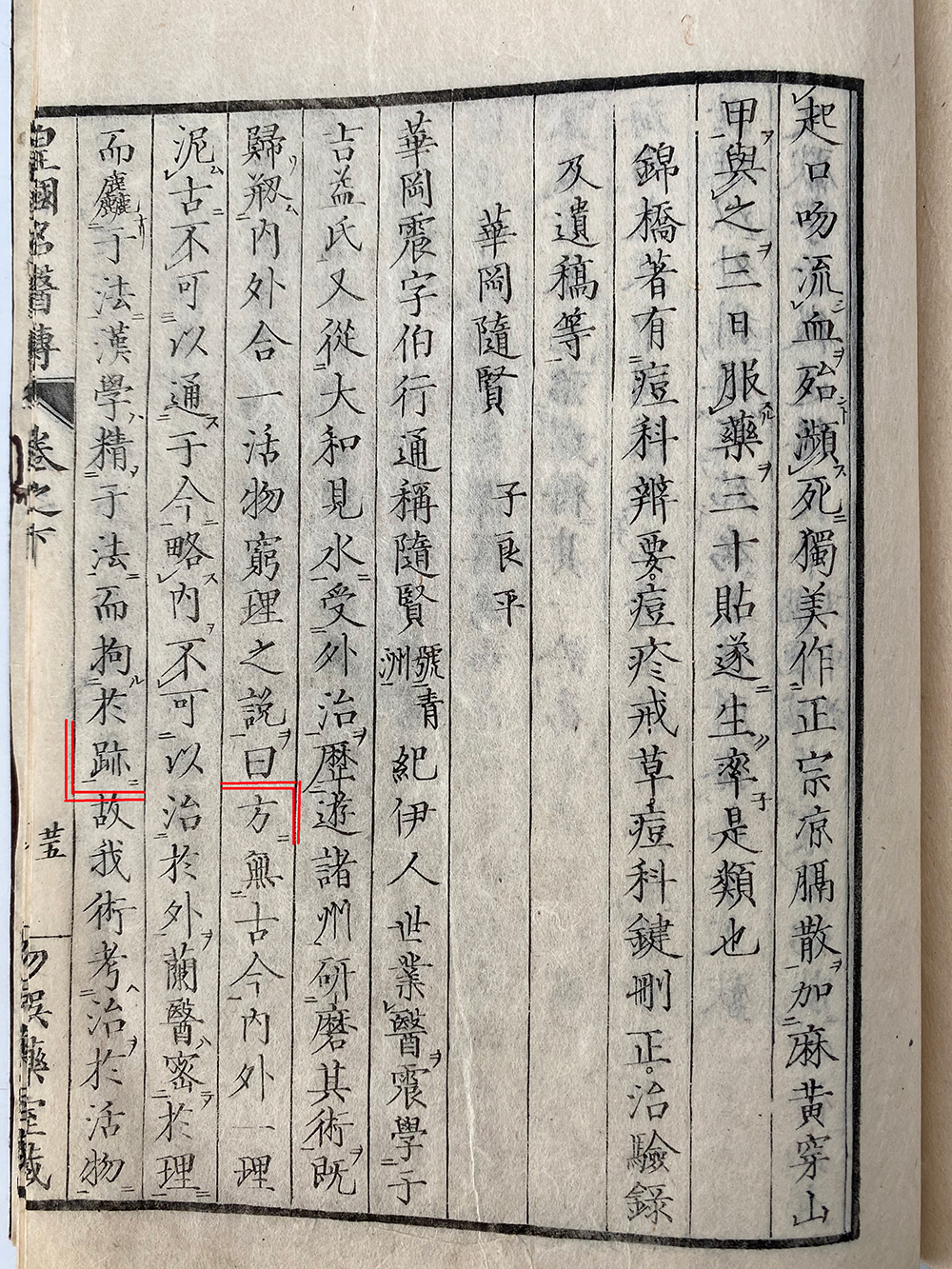

まず、第5回に続き、青洲自筆の書をご覧いただこう。

※書を掛け軸にしたものである。

左が『内外合一』 右が『活物窮理』の掛け軸である。

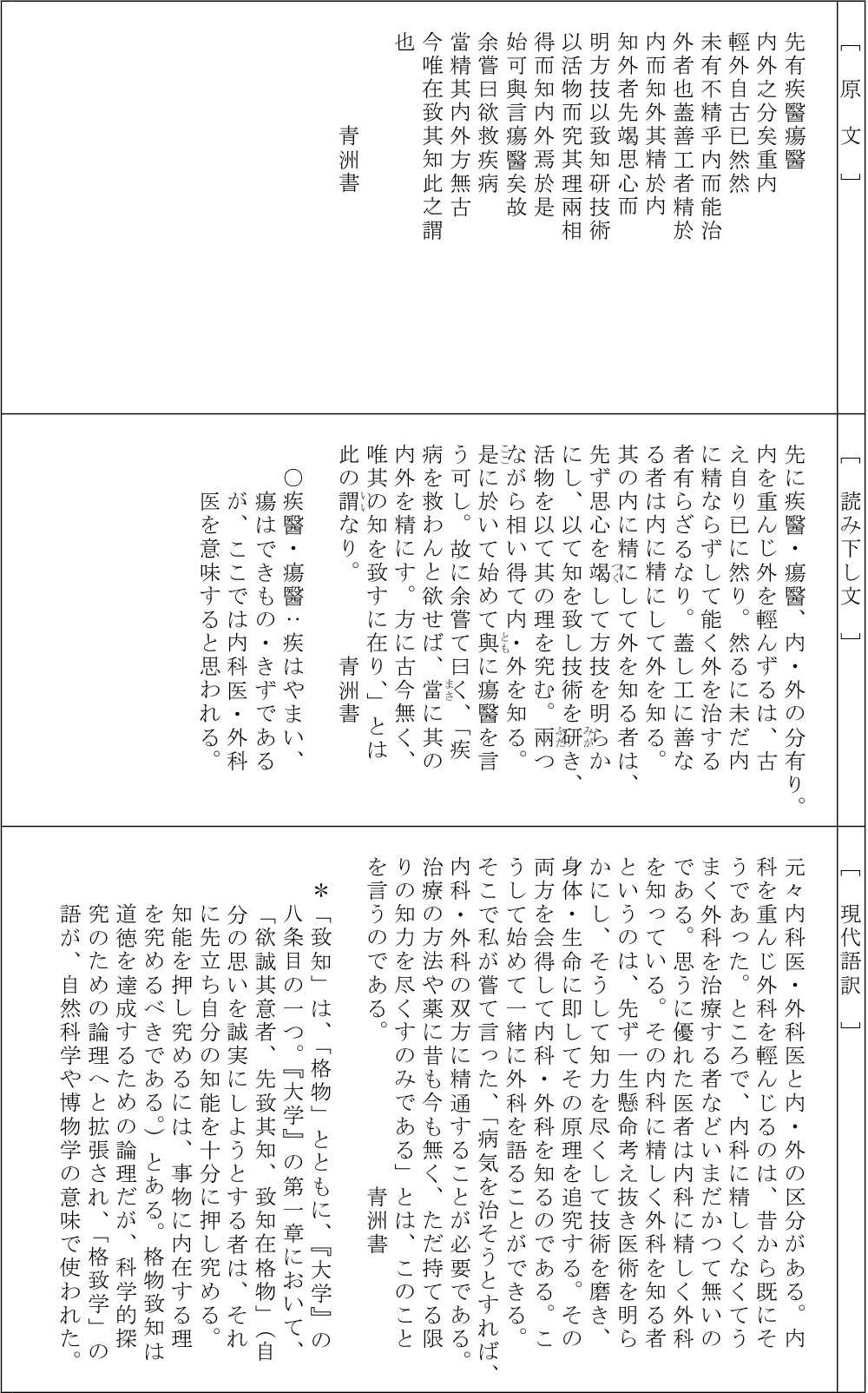

今回は左の掛け軸の現代文訳を記そう。下に拡大する。

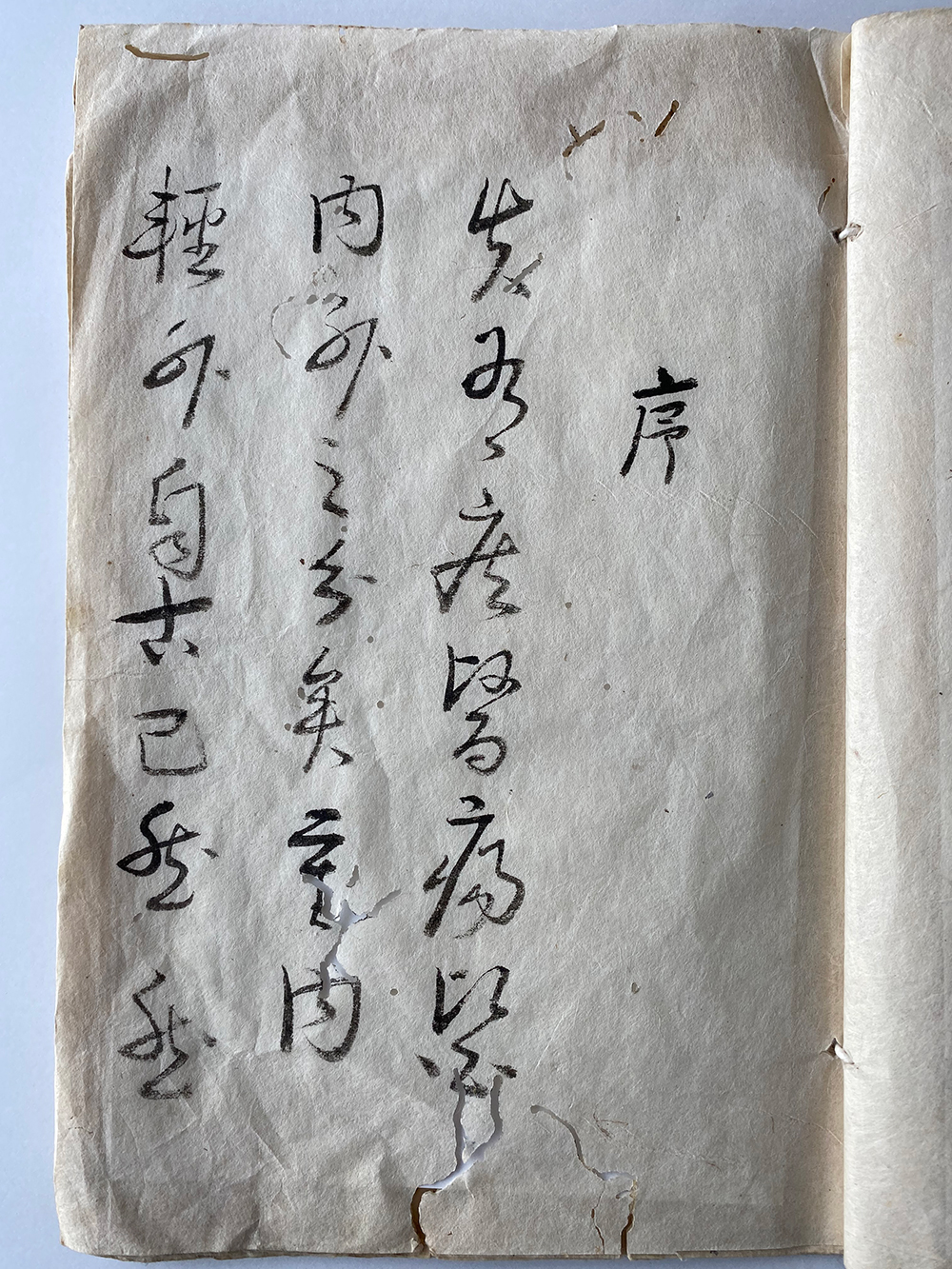

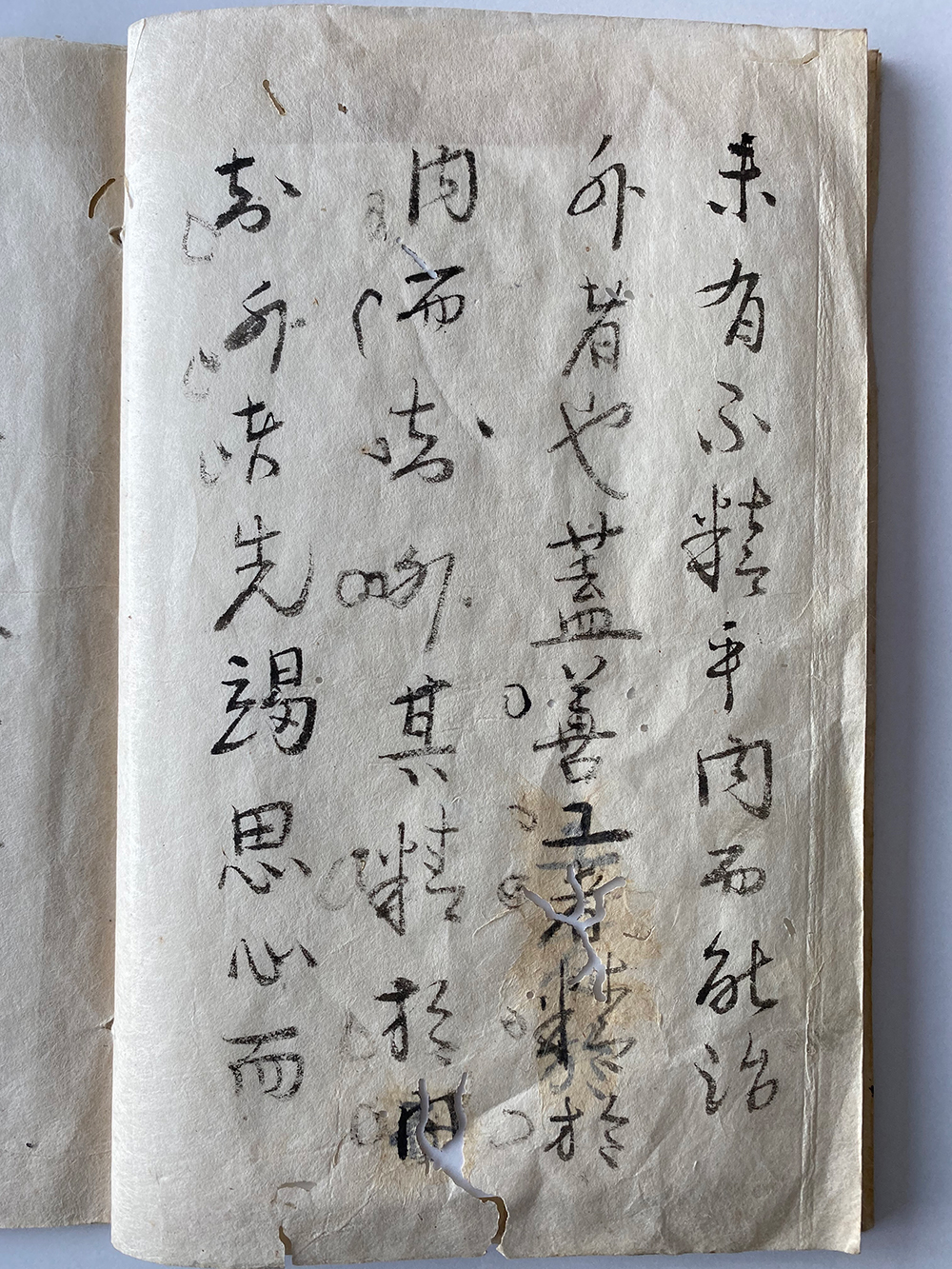

これについては、青洲自らが弟子からの質問に答えて解説している本家所蔵の青洲自筆と思われる貴重な文書がある。その現代文の訳文も掲載する。

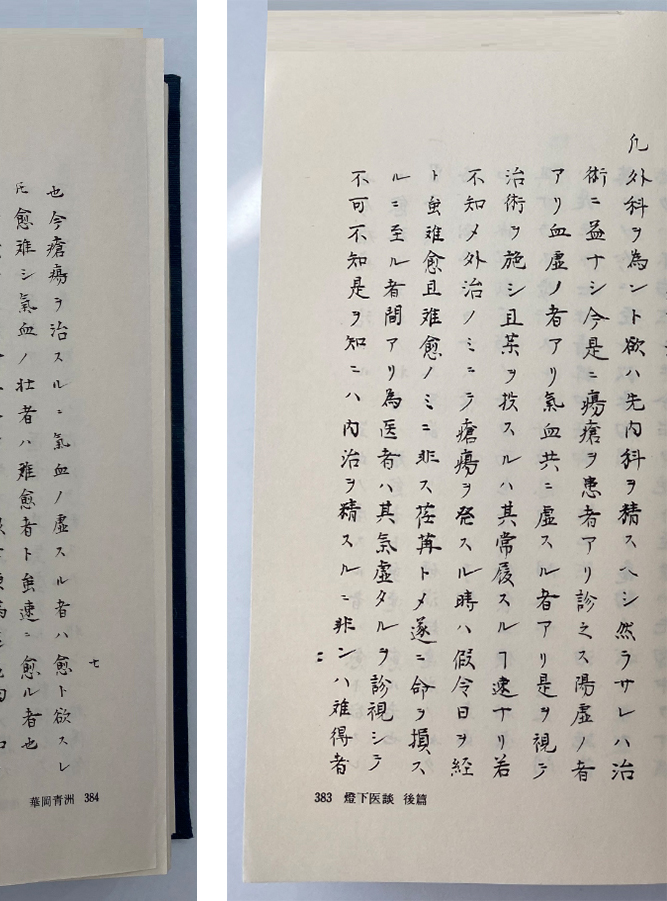

また、『燈下医談』という青洲が弟子に口述し、弟子が清書し、又それをもとに幾多の門人たちが筆写して残っている文書がある。その中では内科と外科について次のように解説している。

以上2点の青洲自身の解説文を載せたが、青洲の唱えるところの《内外》という事を少し掘り下げてみよう。

日本において古代より続く伝統的な医は漢方であり、これは文字通り漢(中国)から伝来し、(後漢の張仲景が「傷寒論」を著しておりいわば漢方のバイブルとなっている。)なおかつ日本において更に研究・進化したものである。

一方室町時代後期~安土桃山時代にかけてのキリスト教伝来に伴いその布教の一助のために、かの地の医学知識も伝来してきた。江戸幕府(1603~1867年)は当初は貿易の為キリスト教に寛大であった。その後キリスト教禁教令(1612~13年)を発令し、1633年以降次々と鎖国令を発しついにポルトガル人を長崎の出島に収容後追放(1639年)し、1641年平戸からオランダ商館が出島に移転し鎖国体制が完成した。

1637~8年の切支丹(日本人キリスト教徒)らによる島原・天草の乱で幕府方に加担したオランダ(阿蘭陀)は貿易の為、出島に在留を認められた。彼らの学問や医学を蘭学・蘭医という。

一般に内外を漢方医(=内科医)・蘭方医(=外科医)という分類をするが、上記の由来から内外を≪内国・外国≫と見ることもできる。

然しながら、上述の『序』の中に書いてある“内を重んじ外を軽んずるは古よりすでに然り”という文章の“古”は青洲にとってはわずか100年ほど前の蘭医を指すには不自然であろう。

青洲は後漢~三国時代の外科の名手であった華佗を尊敬しており華佗の創った麻酔薬をどうにか自分が再現・発明できないか(華佗の尺牘=書物は焼却されて作り方は伝えられていない)と意欲を持ちついに完成させ、その名を華佗が命名した薬と同様の名前にした程で、ある意味青洲は華佗という名手になるべく努力し・彼を目指していたとも考えられる。

であるので弟子には“外科を窮めるためには内科を窮めよ”という事を常日頃教え、それを標した文書であろう。

さて青洲は両方ともに勉強(《青洲逍遥》第1回参照)し、且つ独自に薬を調合・創薬して〈十味敗毒散〉〈紫雲膏〉等いくつかは現在でも漢方薬として市販されている。(インターネット検索で市販していることは表示される。)

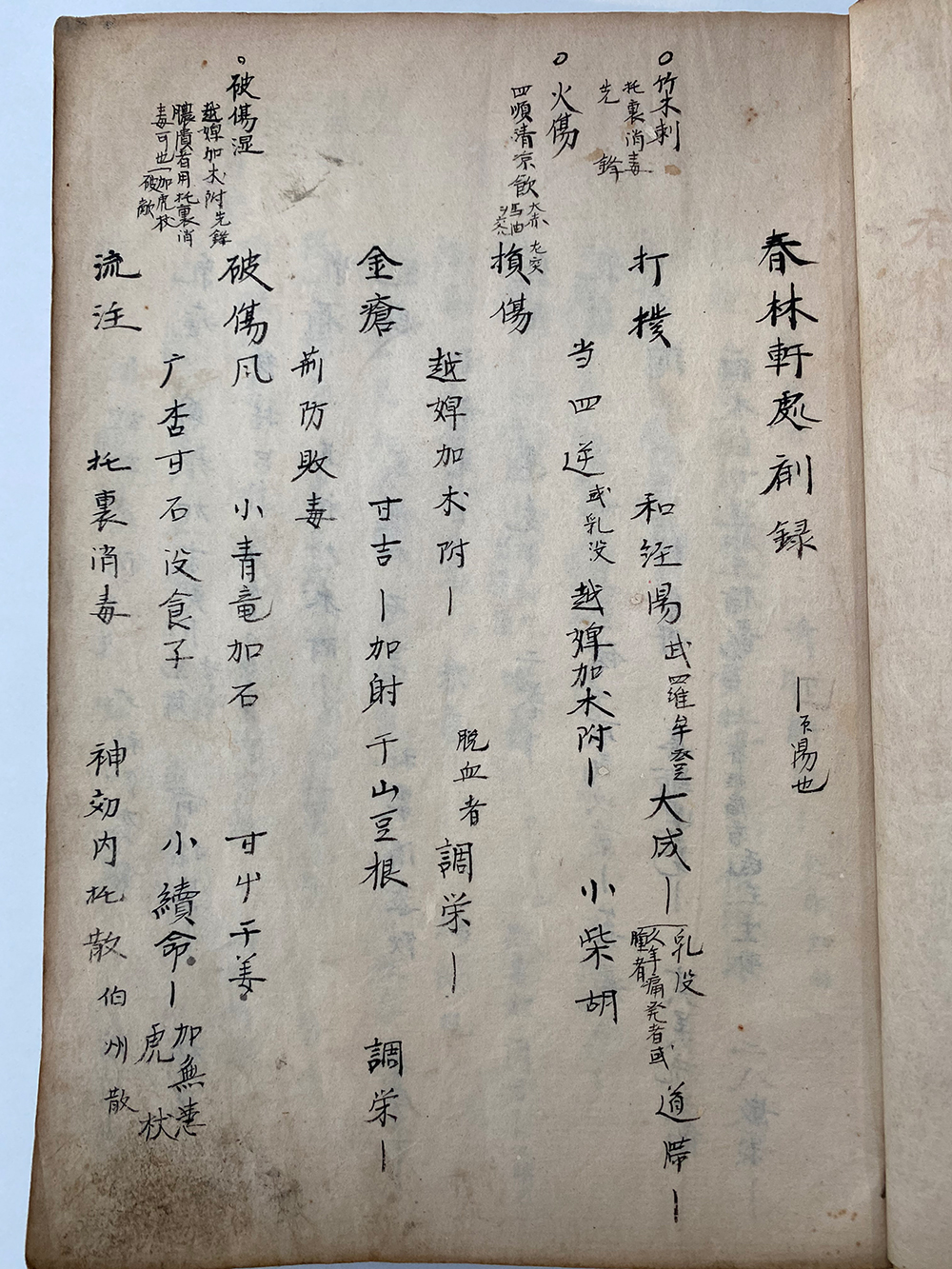

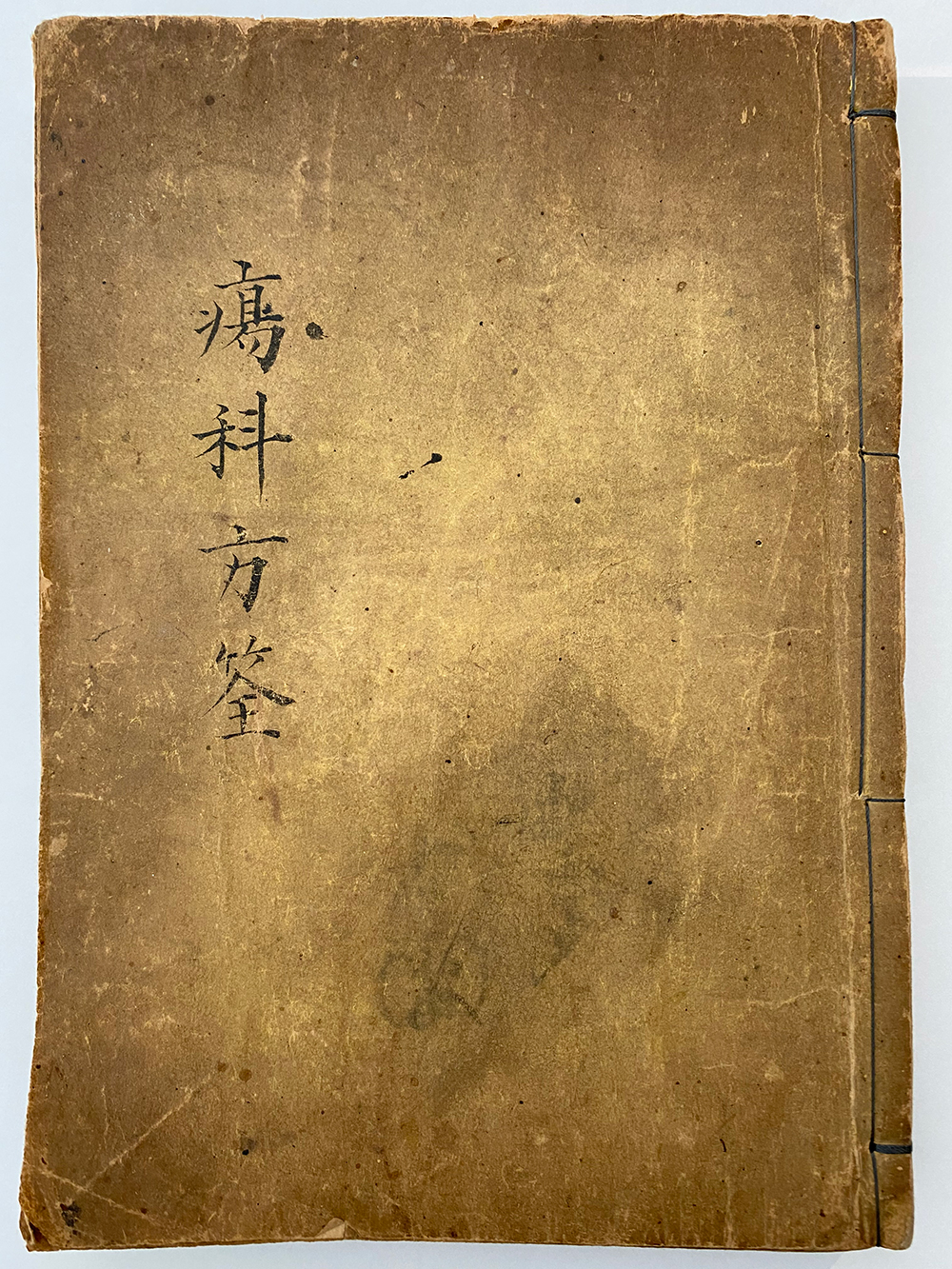

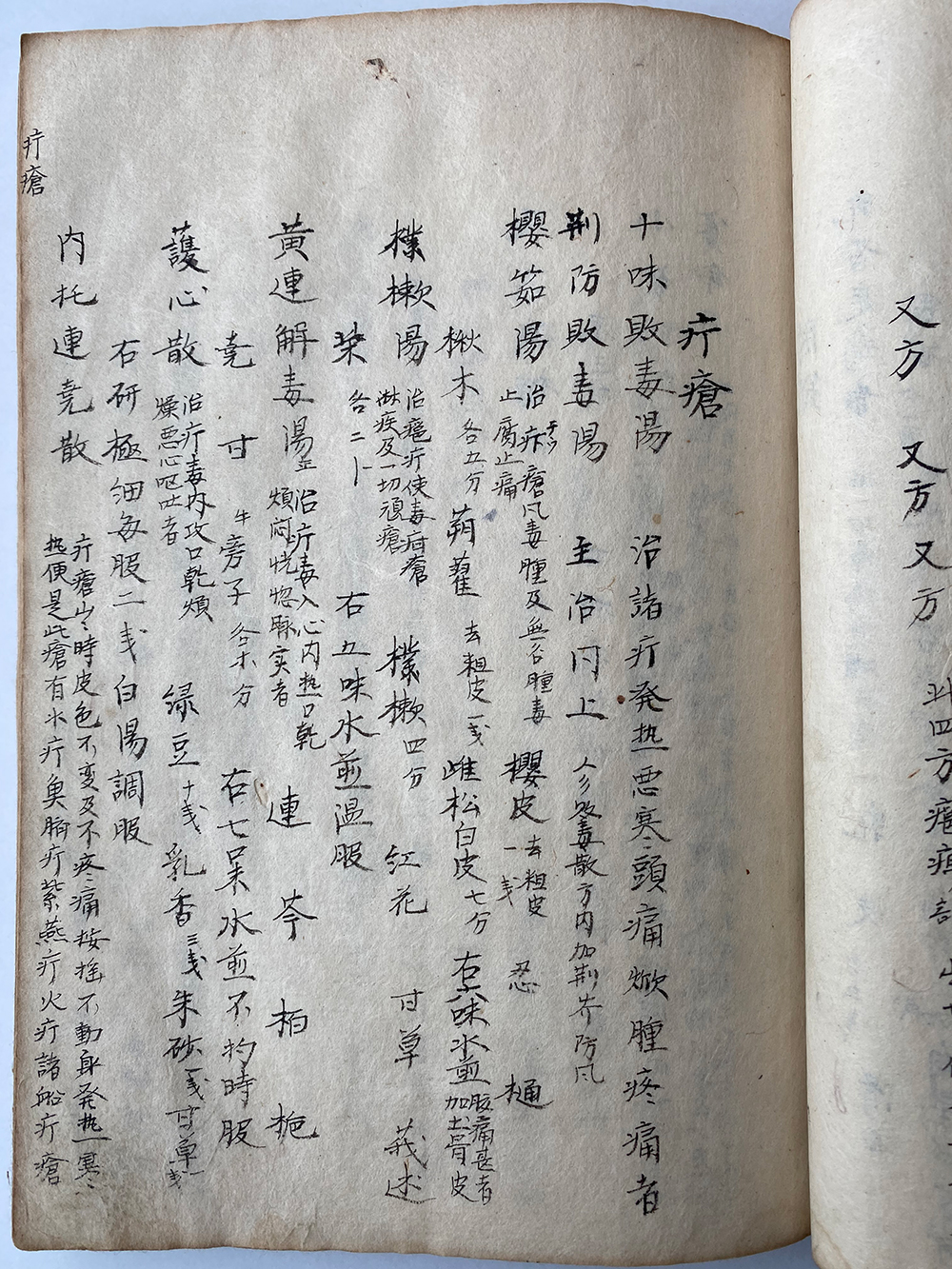

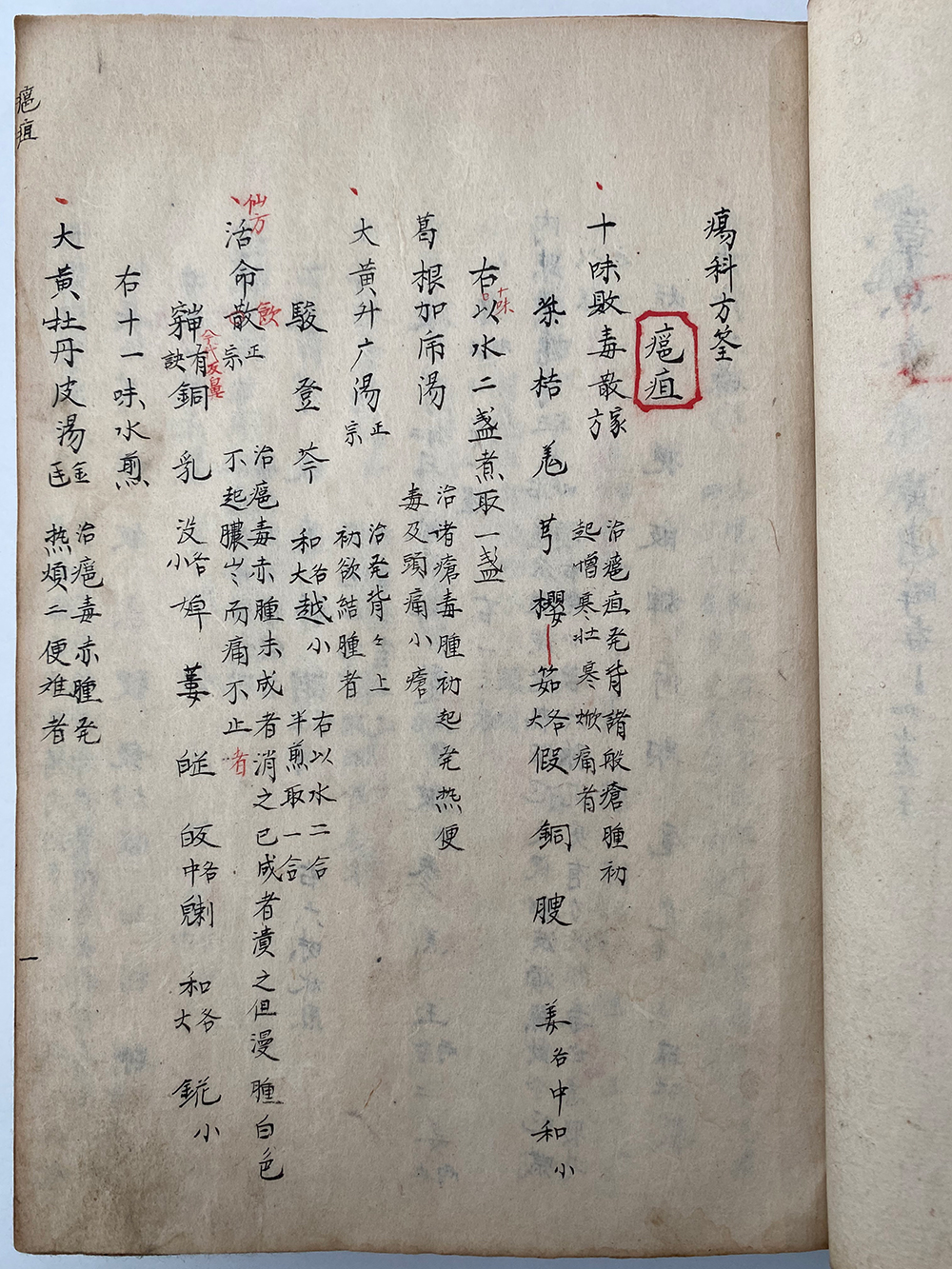

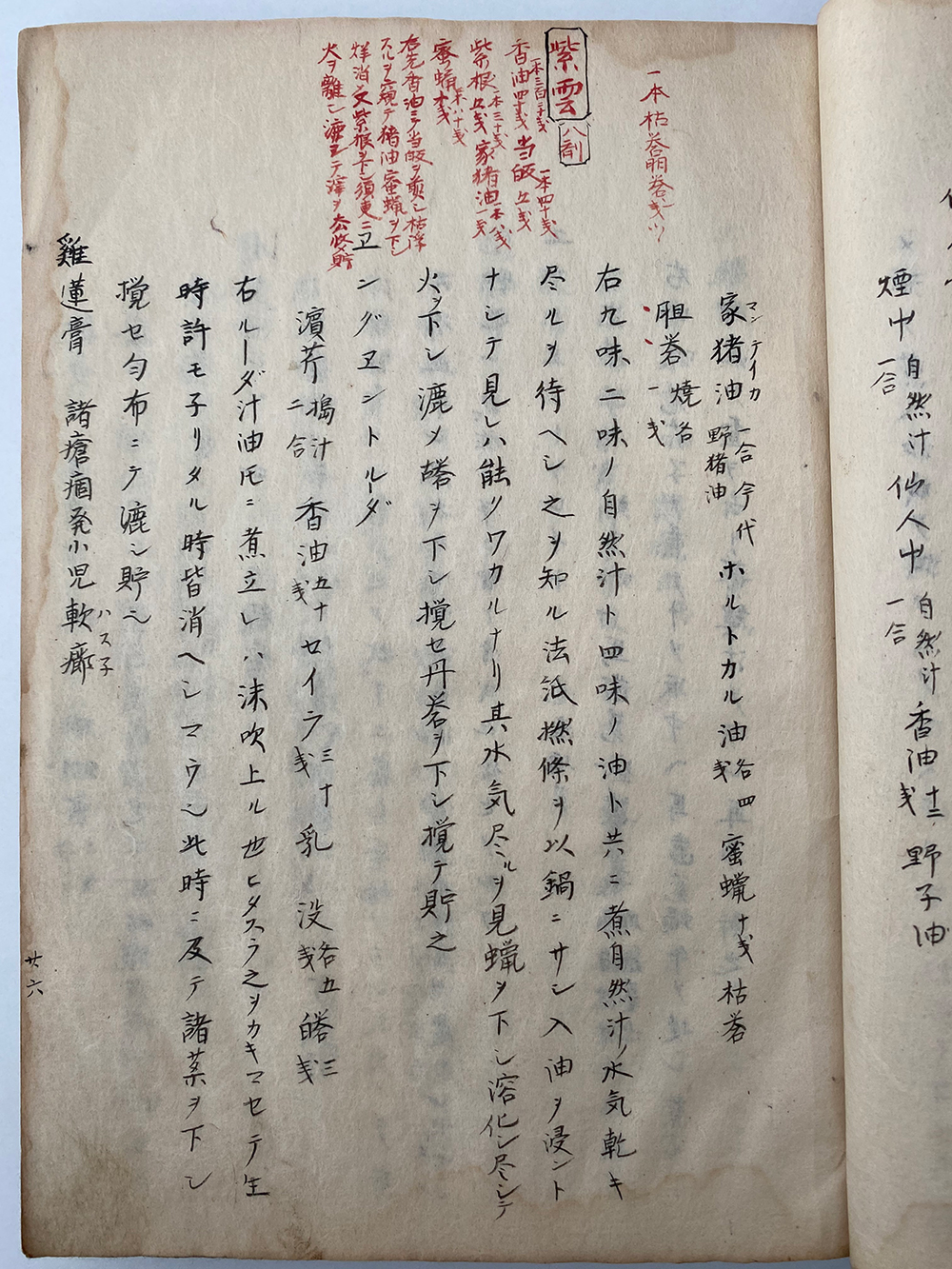

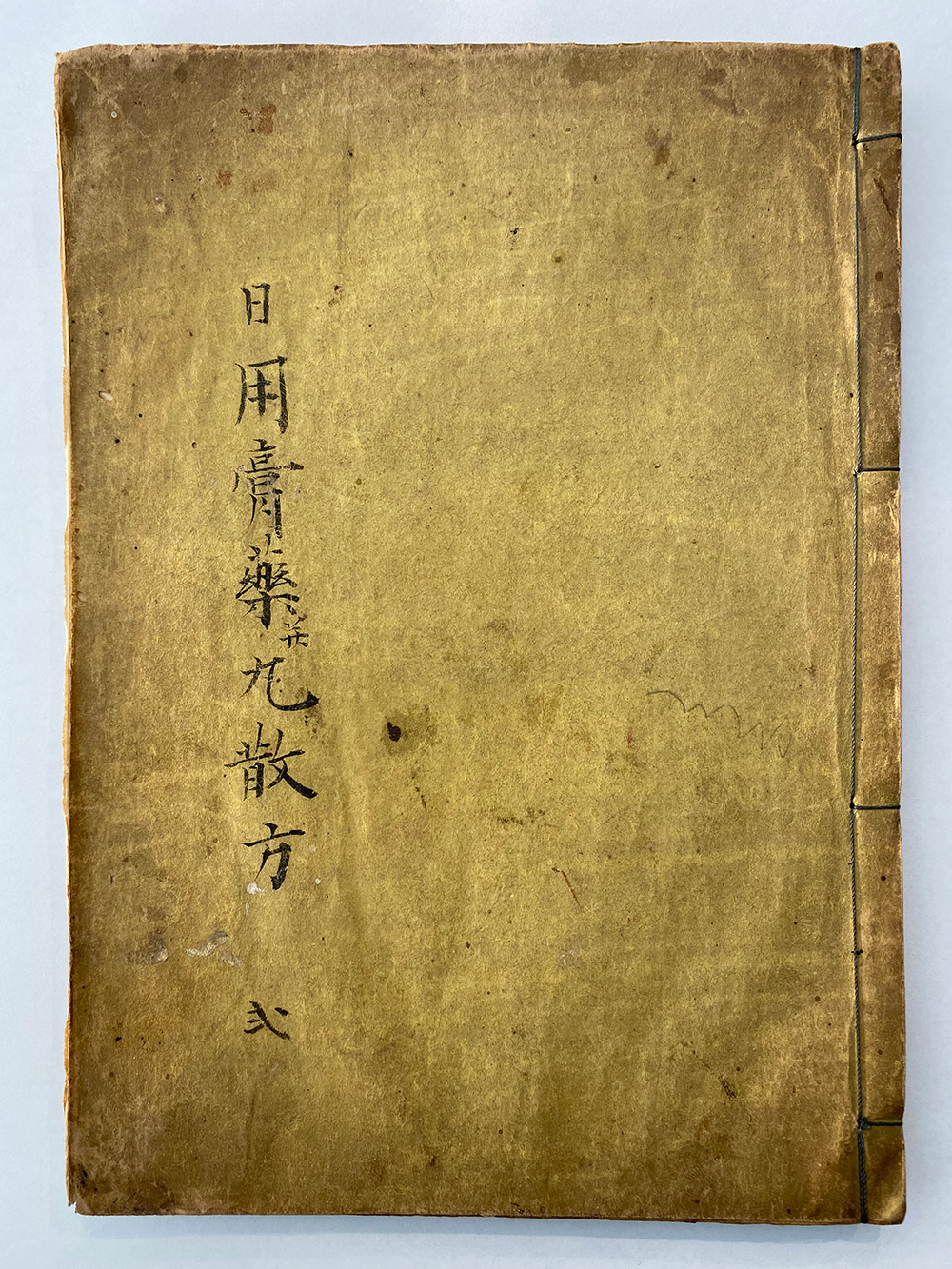

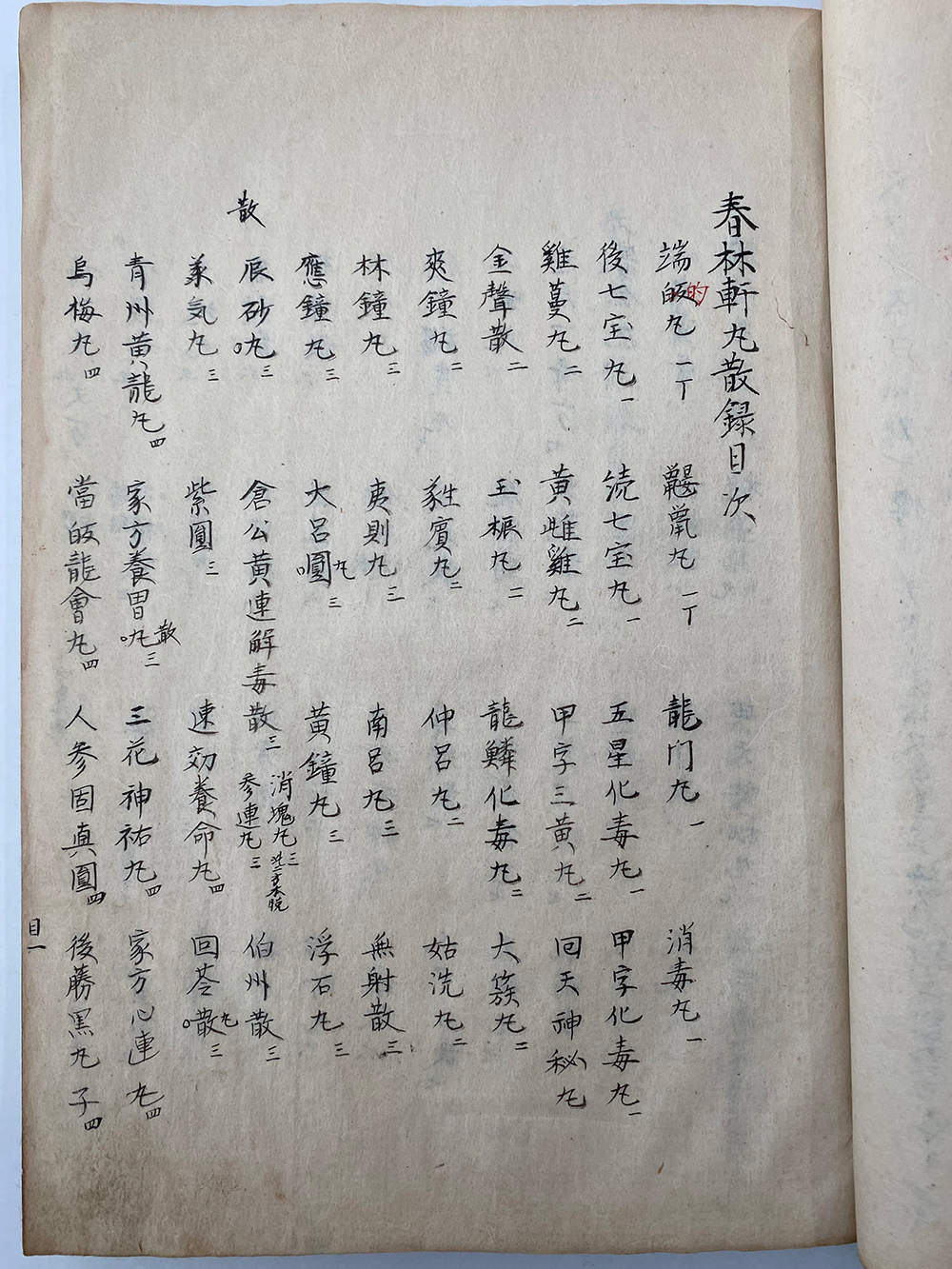

これ程青洲は漢方の知識が豊富であり、日常的にも漢方薬を調合・使用して病人を治療していた。(この一例は後の回にこの《青洲逍遥》で述べる予定の“最初の乳癌手術患者”の乳癌以外で彼女が患っている2つの病を独自の漢方薬で治療したという記載がある。また、《日用膏薬並丸散方》《瘍科方筌》など数多くの丸薬・散薬・膏薬の調合方法及び病気諸症状の治療薬の文書が残っている。)

だが、漢方医(疾医=内科医)と蘭方医(瘍医=外科医)とはなかなか相容れず古くから治療をしている漢方医が格式等数段上という世情の中、蘭方医(外科医)は、頑迷な漢方医より自分たちは新しい医術を行っていると勝手に優越に浸っている―――それを強く戒めたのが青洲の考えであった。

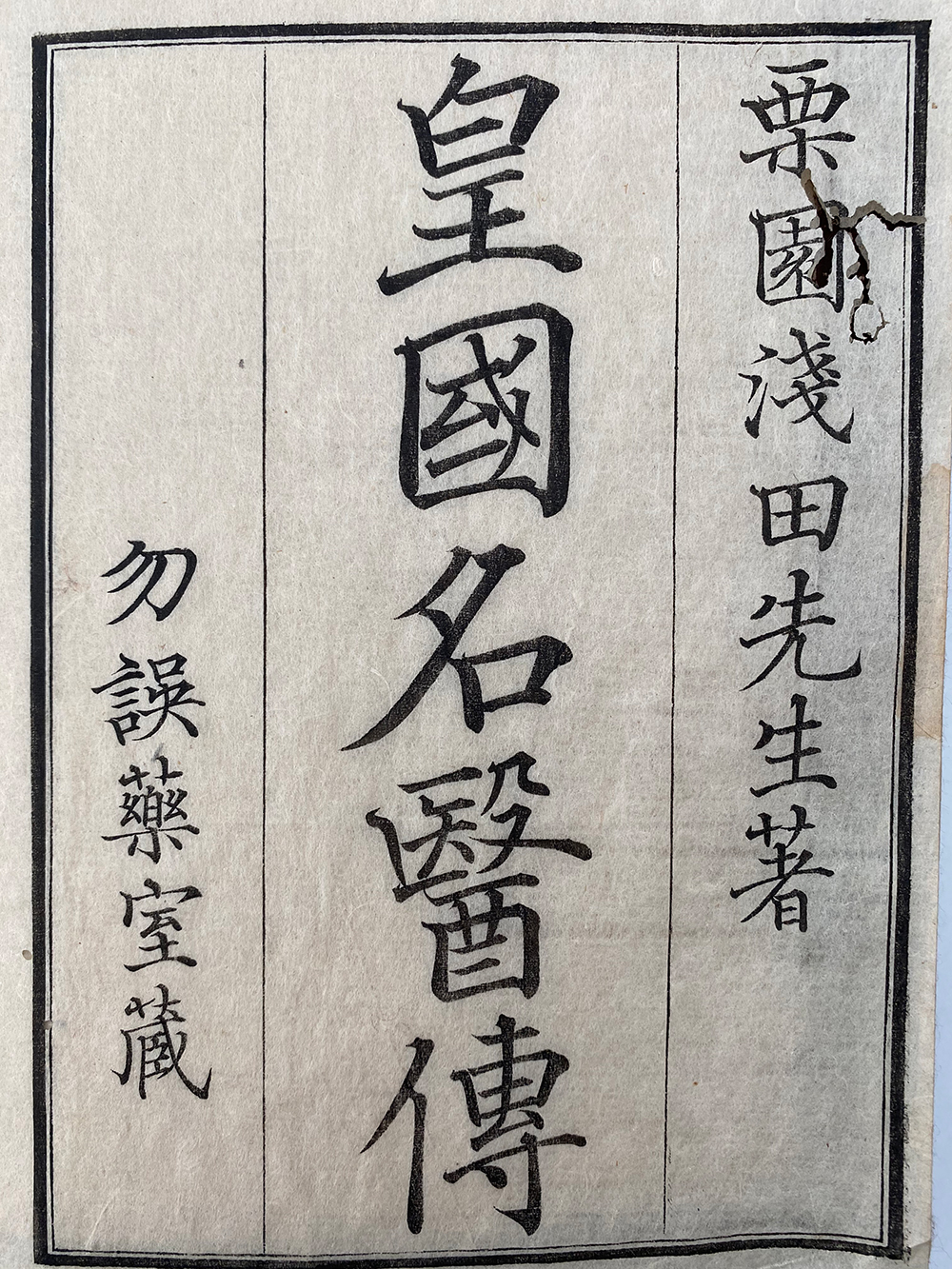

青洲没後(1835年)の嘉永4年(1851年)浅田宗伯は「皇国名医伝」上中下3巻を出版しているが、その中の華岡青洲の項では青洲が述べた事として下記の通り記している。

以上の事柄を箇条書きに示すと、以下のようになるであろう。

- ①

- 内科も外科も一致して病人の体や外見に現れる症状をよく観察する事。

- ②

- 「私は内科専門」とか「私は外科に精しい」と自分の領域にばかり拘ってはならない事。

- ③

- 外科を志望する者は、まず内科に精通する必要がある事。

- ④

- 内科を極めようとする者は、外科の知識が無くては、到底完全な治療ができ得ないことをわきまえる事。

- ⑤

- 更に治療する方法については古くても新しくても、或いは日本も外国(中国・阿蘭陀)もなく色々考えて、全てを考え抜いて治療し、患者を救おうという気概を持つこと。

まさしくこの言葉は現代医学にも相通ずるところであろう。

“内外合一”と書いた青洲の書などは今のところ本家からは発見されていないが、青洲自身の弟子への講義・解説文書を正確に理解し要約すればこの文言になり、墓碑銘に記載されているこの言葉は仁井田好古(≪青洲逍遥≫第1回の墓碑銘参照)の造語ではなく、墓碑銘が4代隨賢からの依頼で書いたものなので、この熟語が青洲存命中から春林軒や門下生のなかで普段使用されていたものと推察できよう。

(文責:華岡青洲文献保存会代表幹事 髙島)